大変な宿題のチェック…子どもの宿題がわからない時、どうしてる?「一緒に調べる」「家族に聞く」以外にも【保護者のホンネ】

- 学習

宿題のチェックをどこまですればいいのか迷うことはありませんか? また「宿題のここがわからないんだけど」とお子さまに聞かれたものの、自分もわからなくてドキッとしたことがあるかたもいらっしゃるかもしれません。宿題のサポートは、とかく悩んでしまうものですよね。

そこで、全国の保護者のかたにアンケートを実施。宿題チェックの状況や、お子さまの宿題がわからなかった時にどうしているかの工夫をご紹介します。

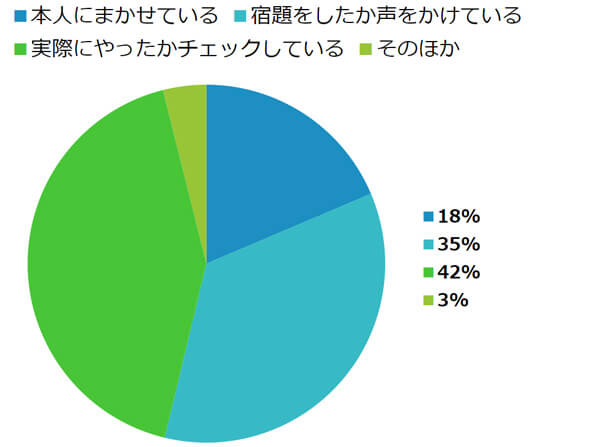

宿題のチェックをどこまでしていますか?

※小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります

宿題のチェックをどこまでしているか聞いてみたところ、42%の保護者が「実際にやったかチェックしている」と回答。「宿題をしたか声をかけている(35%)」と合わせて、77%の保護者が宿題のチェックをしていることがわかりました(※1)。

特に低学年・中学年の場合は、次のように宿題の丸付けまでを家庭で行うように学校から言われていることも多いようです。

- 丸付けを家庭でと言われているので必然的にチェックせざるを得ません。まちがったところを直して再チェックしてから提出です。(小2/神奈川県)

- 学校から保護者が答え合わせをするように言われているので。(小4/長野県)

学年が上がるにつれ、宿題をしたかどうかの声かけが増えていくようですが、内申書(調査書)や内申点にも関わるため、迷うことも多いようです。

- 学年によりけりですが、小学生のうちはやったかチェックしています。中学生はやったかどうか聞いています。(小5・中1/静岡県)

- あまりうるさく言いたくないけれど、評価につながるので、声かけをしています。中身もチェックしたいですが、あまり見せてくれません。どこまでやっていいのか迷います。(中1/秋田県)

子どもの宿題がわからない時、どうしている?

お子さまに「宿題がわからないから教えて」と言われたものの、自分もわからない……。思わず冷や汗をかいてしまいそうなピンチに、全国の保護者のかたはどう対応しているのでしょうか。4つの対応法が見えてきました(※2)。

子どもと調べる

- 「ママも自信ないから一緒に調べよう」と言う。

- 「わからない」と正直に言う。そして、一緒に調べたり考えたりする。

- その場でネットを使って調べる。調べ学習のように、親も調べる姿を見せてよいと思うので。

最も多かったのは、一緒に教科書やネットなどで調べるとの声。一緒に取り組むことで、わからないことへのアプローチの仕方を体験的に教えてあげることができそうですね。

家族やきょうだいに頼る

- 夫と私では得意教科が違い、夫は数学と社会(歴史)が得意なので夫に丸投げします!

- 勉強が得意な私の弟に丸投げです。本当に頼りになります。

- 上の子に頼ります。

- ネットで調べるか、私のきょうだいにスクショして解いてもらう。

自分だけではどうにもならない場合は、得意そうな人にヘルプを求めるのも大切。配偶者や上のお子さまといった家族の他のメンバーや、自分のきょうだいなど、頼れる人が複数いると安心ですね。

先生に聞くように促す

- 解いてみてわからなければ、正直に「ごめん、わからないわ。先生に教えてもらって」と伝えます。

- 一緒に「チャレンジ」や教科書、ネットなどを使って調べる。どうしてもわからない時は学校で聞いてきてもらい、あとで私にも教えてもらうようにしています。

- 「お母さんもわからない!」と言って一緒に考えたり、調べたりする。子どもに「たぶん、これで合っているかも……あとで学校で先生に聞いて、結果をお母さんにも教えて」と子どもと一緒に悩んでいる。

お子さまと一緒に取り組んでもわからない場合は、先生に聞くようにアドバイスするとの声も寄せられました。先生に聞いてわかった内容を説明してもらえば、お子さまの理解の定着も高まりそうですね。

文明の利器を活用

- アレクサに質問することもしばしば……。

- 小3の息子の問題には、「助けてGoogle Homeさーん!」もしくは、「助けてお姉ちゃーん!(上の子)」と、漢字の書き順などはアレクサに助けてもらっています。上の子の勉強もGoogleレンズや夫に頼っています。

- 「今忙しいからアレクサに聞きなさい」と言う。

保護者のかたの子ども時代にはなかった方法で取り組んでいるご家庭も。文明の利器を活用して、わかった内容を説明してもらえれば学習効果も高まりそうですね。

【番外編】時には苦しまぎれの言い訳をしてしまうことも!?

- 「お母さんは昭和のやり方しかわからない。令和はどうするの? 先生なんて言ってた?」と逆に聞いている。だいたいは話しているうちに何か思い出すけど、ダメな時は一緒に調べる。

- 「昔と違うから……」って逃げます。

- 「わからない」とハッキリ言います。「何十年前の話だと思ってるの?」と言うと、子どもも納得。

焦りや動揺からか、はたまたそれを悟られないようにするからか、思わぬ言い訳をしてしまうこともありますよね。とはいえ、それをきっかけにお子さまが自分自身で調べてみようとしたり、他の人に相談できたりしたのであれば結果オーライ。ごまかさないことが大切なのかもしれないですね。

まとめ & 実践 TIPS

お子さまの宿題がわからない時は、焦ってしまうこともあるもの。全国の保護者のかたの声を見ていると、答えを教えてあげることよりも、一緒に調べたり、質問先をアドバイスしてあげたりすることで、疑問へのアプローチ法を身に付けさせてあげることが大切だと気付かされます。適切なサポートで勉強への姿勢を養っていってあげたいですね。

(出典)

※1

子どもの宿題チェックに関するアンケート

調査地域:全国

調査対象:小学生・中学生・高校生のお子さまをお持ちの保護者のかた

調査期間:2023年9月15日~2023年9月29日

調査手法:WEBアンケートによるベネッセ調べ

有効回答数:709名

https://benesse.jp/qa/gakushu/20230915-1.html

※2

まなびの手帳 特集についてのアンケート

調査地域:全国

調査対象:小学生・中学生・高校生のお子さまをお持ちの保護者のかた

調査期間:2023年10月27日~10月30日

調査手法:WEBアンケートによるベネッセ調べ

回答数:460名

- 学習