「寝言泣き」とは?対処法や原因を専門家が解説【体験談あり】

新生児期から寝不足が続いている保護者のかたにとって、赤ちゃんの寝かしつけは大きな悩みですよね。自分自身の睡眠時間も確保したいし、赤ちゃんにもぐっすり眠ってほしい……。そんな思いから、夜中に赤ちゃんが泣いたときはすぐにあやしているかたも多いでしょう。しかし、実は赤ちゃんは寝言泣きをしていて、眠っている赤ちゃんを起こしてしまっている可能性があります。

今回は、ご自身も長男の寝かしつけで苦労されたことから、赤ちゃんの睡眠コンサルタントの資格を日本人で初めて取得し、乳幼児の睡眠で悩みをもつかたの相談にあたっている愛波文さんに、お話を伺いました。

赤ちゃんのために「よかれと思って」が睡眠の妨げになっていることも

生後半年までは抱っこや添い乳での寝かしつけが多い

多くの赤ちゃんは、眠ることはできても、自分で寝つくことが難しいことがあります。だからこそ、保護者のかたが抱っこをしたりして寝かせているご家庭がほとんどだと思います。母乳育児をしていれば、添い乳で寝かしつけをすることもあるでしょう。生まれてから半年くらいまでは、この寝かしつけを楽だと思って続けているかたも多いかもしれません。

新生児期からの寝かしつけ方法が原因の可能性も

しかし月齢が上がるにつれて、「授乳や抱っこじゃないと寝てくれない」「添い寝で長時間の寝かしつけをしないと寝てくれない」という悩みが出てきます。新生児期は楽だと思っていた方法が、成長とともに大変なものへと変わってきてしまうのです。子どもの寝かしつけで悩んでいるかたはとても多く、私もそのうちの一人でした。

すべては、「寝てほしい」と思ってやっていることでしょう。しかしそれが、赤ちゃんの睡眠の妨げになっていたり、赤ちゃんが自分で寝つくのを邪魔していたりする可能性があるとしたら……。それは直していきたいですよね。そこで見直してほしい「よかれと思って」の行動と、正しい対処法をご紹介します。

赤ちゃんの「寝言泣き」とは?まずは3分見守って

「寝言泣き」のとき、赤ちゃんはまだ寝ている

赤ちゃんは寝ているときも「あぁー」「うぅー」という〝寝言泣き〟をしたり、寝ている間もよく動いたりします。そのときに「起きたかな?」と思うかたは多いはず。「大丈夫だよ」と言いながらおっぱいあげたり、抱っこしたりすることもあるでしょう。実はこのとき、赤ちゃんはまだ寝ていることがほとんど。その行動こそが赤ちゃんを起こしてしまっている可能性があるのです。

寝言泣きは大人の寝言と同じ

人間は寝ているときに、眠りの浅いレム睡眠と、眠りが深いノンレム睡眠を繰り返しています。夢を見たり寝言を言ったりするのは、眠りが浅いレム睡眠のとき。赤ちゃんの寝言泣きも、このレム睡眠のときに起こります。つまり、大人の寝言と同じということ。夜泣きとは違うものなのです。これは、就寝中の赤ちゃんの脳波を測った玉川大学の研究でも明らかにされています。

そのまま眠りにつく可能性あり!3分待ってみて

寝言泣きは寝言と同じなので、そのまま見守っても大丈夫です。「起きたかな?」と思う場面でも、まずは3分ほど待ってみてください。心配なら、お腹をそっとトントンしてあげてもよいでしょう。そうすると、再び一人で寝ることもよくあります。しばらく泣くようであれば起きている可能性があるので、そのときは抱っこしたりおむつを替えたりしてあげましょう。

寝言泣きは何歳から何歳まで続く?

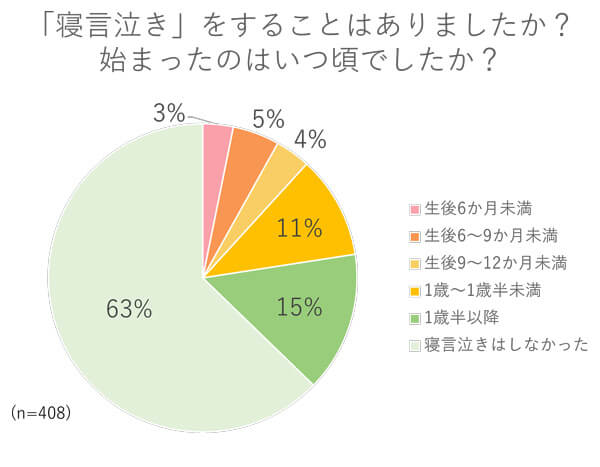

保護者のかたに行ったアンケートでは、寝言なきが始まった時期には差があるものの、1歳から1歳半以降という回答が多い結果に。

寝言泣きは新生児の頃から「あぁー」「うぅー」とおしゃべりをする子もいます。また4、5歳でもいきなり夜中に叫んだり、泣いたりする子もいますので、何歳まで続くと明確にはいえないのが現状です。

※2023年10月に行った「保護者の方向けアンケート」(408人回答)に寄せられた体験談をもとに作成

夜中のおむつ替え、照明を明るくすると覚醒の原因に

「日中と同じおむつ替え」が睡眠を妨げている可能性も

夜中に、部屋の照明をパチっと明るくして「◯◯ちゃんおむつ替えだよー」などと言いながらおむつ替えをしていることはありませんか? 実はこの行動が、赤ちゃんが覚醒する原因になっている可能性があるのです。これを繰り返すと、赤ちゃんも「この時間に起きてもいいんだ」と思うようになってしまいます。その結果、再び寝かしつけるのが大変になってしまうのです。

静かにさっとがポイント!新生児期ほど頻繁でなくてもOK

就寝中におむつを替える際は、足元をぼんやり照らす「おやすみライト」がおすすめ。おむつ替えに困らないくらいの明るさにし、声をかけずにさっと行います。夜中のおむつ替えはこれでOK。また、日本のおむつの性能は本当に良いです。かぶれていたりしない限りは、夜中のおむつ替えはしなくても大丈夫。替える場合も、新生児期ほど頻繁である必要はありません。

掛け布団は乳幼児突然死症候群のリスクも

日本では、赤ちゃんの布団セットを出産準備品として用意することが多いです。ただ、赤ちゃんの寝床の安全面からすると1歳までは危険。掛け布団やまくらは1歳以降ならよいと米国小児科学会は伝えていますが、結局、掛布団を蹴ってしまい保育者が夜中何度も掛けの直す手間が出てきてしまうことがあります。その際は、スリーパーを使用するのがおすすめです。

https://aya-aiba.com/project/sleepersack-l/

リスクを回避して親子で安心して眠りにつこう

まだ思うように身動きが取れない月齢の赤ちゃんの場合、掛け布団が窒息事故の原因になることがあります。また、「乳幼児突然死症候群」は熱がこもることでも起きる可能性があるといわれており、そのリスクも上げてしまうのです。赤ちゃんも保護者のかたも安心して眠れるように、寝具はリスクが少ないものを選ぶのがおすすめ。新生児から6ヶ月くらいまでは愛波おくるみスリーパー。発育性股関節形成不全に陥らないように足には余裕がある作りになっており、国際股関節異形成協会から安全な製品として認証もされています。

https://aya-aiba.com/project/swaddle/

6ヶ月から2歳ころまでは足がバッグ状になっているスリーパーがおすすめです。ベビーベッドを上ったり、柵の間から足が出ないような作りになっています。

https://aya-aiba.com/project/sleepersack/

【先輩パパママ体験談】寝言泣きをしたとき、どのように対応した?

様子を伺いながらそっとしておきました。寝言泣きがすぐおさまらない場合はトントンしたり腕枕して近くに抱き寄せるなどしていました。(長野県)

頭をなでたり、背中をトントンするとそのまままた寝てくれることが多かったです。(福岡県)

「そうね、わかったよ~」など声をかけてお腹をトントンしたり、落ち着くまで抱っこしたり……それでも無理な時は、ほっといたこともあります。意外と静かにしてオルゴール音楽をかけたりしてると寝てくれたこともありました。(長崎県)

※2023年10月に行った「保護者の方向けアンケート」(408人回答)に寄せられた体験談より。

まとめ & 実践 TIPS

初めての育児は、わからないことがたくさん。赤ちゃんが泣いていればすぐに抱っこしてあげたいと思うのが親心かもしれません。ただ、寝言泣きは「泣いている」わけではありません。寝言だと思ってそっと見守ることで、赤ちゃんもまたぐっすり眠りにつける可能性があります。おむつ替えも、夜中は神経質にならなくて大丈夫。今回の対処法を試してみることで、少しでも寝かしつけが楽になってくれればうれしいです。

関連記事

子どもの病気・トラブル特集

1歳半健診とは?チェック項目や持ち物は【医師監修&体験談あり】

【医師監修】授乳回数と間隔は?

どうして赤ちゃんはバンザイをして寝るの?

赤ちゃんはどうして後追いするの? 落ち着く時期や対処法は?

成長の証である赤ちゃんの寝返りはいつから?練習方法はある?

赤ちゃんの人見知りはいつからいつまで?

赤ちゃん返りとは?対応方法や主な行動を解説

赤ちゃんのおなら、多くても大丈夫? 原因と対処法

【医師監修】子どもの夜泣きはいつまで?

赤ちゃんのクーイングとは? 時期や意味を解説!

赤ちゃんのげっぷを出す方法をイラストで解説!

授乳中に赤ちゃんが乳首を噛んでしまう原因と対処法は?

なぜ泣くの? 赤ちゃんがお風呂で泣く原因と対応策

【赤ちゃんのストロー飲み練習】6つのポイントを紹介