【体験談】「併願だって行きたい大学!」 併願大選びのポイントは?

- 大学受験

受験勉強も大詰めの季節。

お子さまも、志望大合格に向けて毎日がんばっていらっしゃることと思います。

この時期、お子さまをバックアップするのとあわせて保護者のかたに意識していただきたいのが、「併願大選び」です。

毎年、受験を終えた大学生や保護者のかたから、「入試シーズン直前に、あまり調べないまま併願大を決めて後悔した」という声が上がることがあります。

そこでこの記事では、大学生の体験談をもとに「納得できる併願大選びのポイント」をご紹介します。

お子さまは勉強に忙しく、まだ併願大を検討する余裕を持てないかもしれません。

受験する大学を最終決定する時に的確なアドバイスができるよう、まずは保護者のかたが早めにポイントを押さえておきましょう。

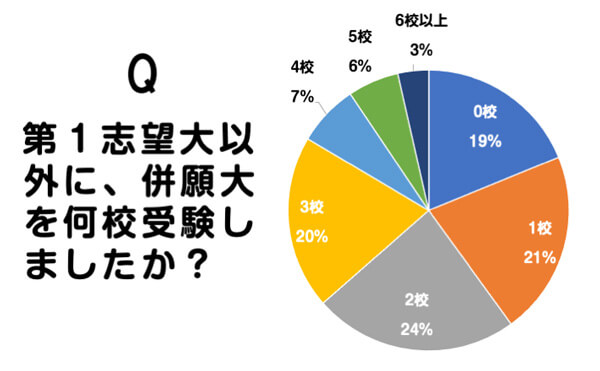

「第1志望大以外に1~3校受験」という人が約6割!

記事作成にあたって、大学生に「第1志望大以外に併願大を何校受験しましたか?」と質問したところ、「2校」または「3校」という回答が全体の44%でした。

また、「1校」と回答した人は21%で、合計すると「併願大は1~3校」という人が約6割という結果に。

何校受験するかを考える際は、この数字が一つの目安となりそうです。

なお「0校」と回答した人が19%いますが、これは学校推薦型選抜や総合型選抜で合格したかたの回答も含まれています。

\体験談/

第1志望大以外に受験した併願大:2校

学力レベルから見て確実に合格できそうな大学と、第1志望大と同レベルの大学を1校ずつチョイス。通学する可能性もあるので、偏差値だけでなく「自分が学びたい学問を専門分野とする教授がいるか」「電車で通える」かもしっかり調べて決めました。

(愛知県立大 日本文化学部 M・Sさん)

第1志望大以外に受験した併願校:3校

やりたいことができそうな大学・学部をピックアップし、その中から自分の実力よりも少し学力レベルが高い大学と、同じくらいの大学、安全校の範囲にある大学をバランスよく選びました。

(東北大 工学部 T・Nさん)

第1志望大以外に受験した併願校:2校

1校は安全圏の大学を「特別奨学生入試」という方式で受験。この入試は受験日が早く、共通テスト前に合否がわかるのが特徴で、合格できたことで自信がつきました。もう1校は、自分にとってはチャレンジ校を選んで受験しました。

(鳥取大 農学部 T・Kさん)

第1志望大以外に受験した併願校:5校

併願大は第1志望大と同じ学部がある大学を受験しました。第1志望大の偏差値が一番高くなるように、また、受験科目数が一番多くなるようにして、併願大受験の負担が軽くなるように考えました。

(京都薬科大学 薬学部 T・Kさん)

併願大決定の決め手は「学部・学科」

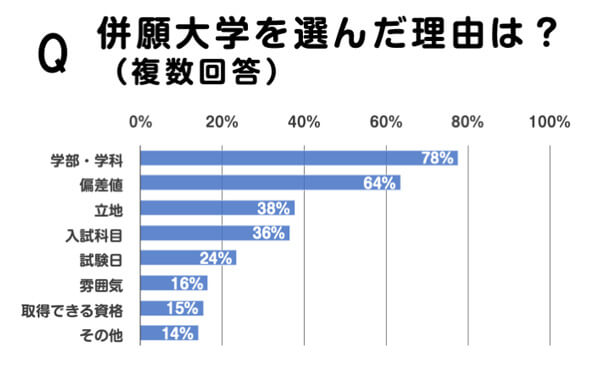

今回のアンケートでは、「併願大を決定した理由」についても回答してもらいました。

1位は「学部・学科」で、やはり「併願大でも興味ある学問を学べるか」を受験の決め手と考えた人が多いようです。

2位に「偏差値」、4位に「入試科目」、5位には「試験日」が挙がっており、「得意科目を生かして合格したい」「第1志望大の前に試験慣れとして併願大を受験したい」というかたも多いようです。

なお3位には「立地」が挙がっており、「実際に通えるか・通ってもよいと思える場所にあるか」を重視した人もめだちました。

\体験談/

併願大の決定理由:学部・学科、偏差値、入試科目、試験日

「学びたい学問」「自分の学力レベルで合格できそう」という観点で数校ピックアップし、その中でも共通テスト利用型入試がある私立大を2校選択。さらに、国立大の2次試験と試験日が近い大学を1校選んで一般選抜試験を受け、試験本番の雰囲気を体感しました。

(一橋大 法学部 H・Kさん)

併願大の決定理由:学部・学科、雰囲気

併願大とはいっても入学する可能性はあるので、「ここなら通いたい」と思える併願大をWebサイトなどで調べて決めました。自分はオープンキャンパスに行って雰囲気なども確認しましたが、イベントが開催されていない時期でも1回はキャンパス内や周辺の環境を見ておくのがオススメです。

(大阪経済大 人間科学部 N・Hさん)

併願大の決定理由:偏差値、学部・学科、入試科目、試験日、取得できる資格

併願大としては安全圏の大学を1校だけ受験。決め手になったのは、薬剤師の国家試験合格率が高かったことです。第1志望がもしダメだったとしても、めざす資格を取得できそうな大学に進学したくて選びました。

(大阪医科薬科大 薬学部 Y・Hさん)

保護者なりの視点も大切に。お子さまと一緒に情報収集を

アンケートに協力してくれた大学生の回答を見ると、併願大選びには

「第1志望大の入試前に、安全校を受けて試験慣れ」

「第1志望大は実力相応校なので、併願大はあえてチャレンジ校を選ぶ」

などさまざまな考え方があることがわかります。

ただ、保護者のかたとしては、

「併願大をたくさん受験すれば、それだけ受験料もかかる……」

「受験校数を増やすと体力がとられそう……」

といった心配もあるでしょう。

共通テスト利用入試のほか、私立大の全学部日程など、費用や負担を抑える方法はいろいろあります。

ただし、「どの入試方式を選び、どの組み合わせで受験すれば効率がよいか」を調べるのは時間も手間もかかるのは確かです。

お子さまが勉強で手いっぱいのようなら、希望を聞きながら保護者のかたがざっくり情報収集しておいてあげるのもよいでしょう。

情報収集の観点3つについては、以下の記事をご確認ください。

子ども任せでいいの? 積極的に関わるべき? 保護者ができる併願大選びのサポート

まとめ & 実践 TIPS

併願大とはいっても、実際に入学する可能性はゼロとはいえません。

もし進学することになっても「この大学なら通いたい!」と思える併願大が早めに決まっていれば、お子さまは安心して第1志望大や併願大対策に取り組めるはず。

保護者のかたも、情報収集や出願などに協力し、がんばっているお子さまをサポートしてあげてください。

※2023年8月に行った進研ゼミ受講経験のある大学生向けアンケート(85人回答)に寄せられた体験談をもとに作成。

- 大学受験