【苦手を克服!】数学を何とかしたいと思っている人におすすめの勉強法

お気に入りに登録

「苦手科目は何ですか?」という質問に「数学」と答える人は多いのではないでしょうか? 学年が上がるごとに、どんどん難易度が上がっていくのが数学。高校生になって文系・理系を選ぶ際、「数学が苦手だから」という理由で文系を選ぶ人も少なくないのではないでしょうか。

数学は小学校から続く積み重ね

途中で算数から数学へと名前が変わりますが、数学は小学校から高校までの12年間、習ったことに新たな知識を少しずつ加え、積み重ねていく科目で、5教科の中でも最も連続性の高い科目といえます。

例えば文字式が方程式につながり、方程式が関数や図形問題にもつながっていくように、会得した内容が連続していくのです。

そのため方程式の理解ができていないと、それに続く関数や図形問題も理解できなくなってしまい、結果「数学」という括りで苦手意識をもってしまうことになるのです。

数学への苦手意識を変えましょう

数学への苦手意識を持っていると、授業自体もつまらないと感じてしまい、苦手意識をさらに助長してしまうことになりかねません。数学ができない人は、理解できない原因を把握していないケースが多いため、まずは原因を見つけることが大切です。あわせて、数学ではさまざまな方程式がでてきますが、これらを暗記しようとするのではなく、まずは仕組みを理解することが数学への理解度を高め、苦手意識を軽減するひとつのコツだといえるでしょう。

また、何か目標を決めておくなど、数学に対しての自分なりのモチベーションの上げ方を見つけておくことも大切です。

まずは「つまずきポイント」をはっきりとさせる

数学でありがちなのが「どこがわかっていないのかがわからない」という点です。例えば一見図形問題に苦しんでいるようで、実は方程式がよくわかっていなかった、ということがあり得るのです。その状況でいくら図形問題の問題集を解いていっても、克服すべきは方程式ですから、なかなか克服にはつながらないのです。そのためまずは「つまずきポイント」をはっきりさせることが大切です。授業中にわからなかった部分はノートに必ずメモしておき、先生や友人にすぐに質問するようにしましょう。メモしておくことで、後々見返すことができ、自分がどこでつまずいていたのかが一目でわかるのでおすすめです。

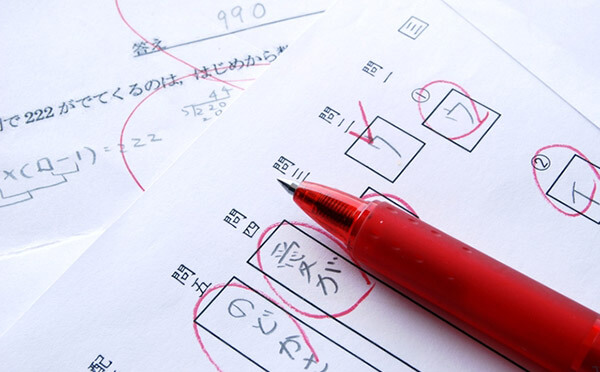

間違えている問題の共通点を探ろう

「つまずきポイント」をさらに特定するためには、問題集等を解いた時に、間違えた問題をよく見てみることです。問題集の解説ページをよく読みながら、どこまで正しくて、どこで間違えたのかを把握しましょう。そうすると、間違えた箇所に共通点が見えてくることがあります。その共通点こそが「つまずきポイント」と言えるのです。

苦手な部分までさかのぼって対策

「つまずきポイント」が明確になったら、その弱点を克服するために、その「つまずきポイント」まで戻って復習することが大切です。先ほどの例で言えば、方程式が「つまずきポイント」なので、方程式の問題をたくさん解き、理解を深めるのです。自分用に解答や方程式を、わかりやすく図にしてみるなどの工夫もよいでしょう。

なるべく簡単な問題から手を付ける

問題集を使って問題を解いていく時のポイントは、なるべく簡単な問題集から始めることです。使う問題集は何冊も用意するのではなく、自分に合った一冊を完璧にこなしていくことや、自分に合ったよい問題集を選ぶ手間を惜しまないことも大切です。

「つまずきポイント」が存在している段階で、いきなり難易度の高い問題集に取り組んでも、より「わからない」ことを痛感してしまい、かえって勉強のやる気を損ないかねません。まずは教科書の練習問題レベルから取り組んでいき、「できる」ことを実感しながら勉強を進めましょう。徐々に難易度を上げていくと、「つまずきポイント」の中でも苦手とするポイントが少しずつ見えてきます。見えてきた苦手ポイントあたりの難易度の問題を数多く解くことで、徐々に「つまずきポイント」を解消していくことができるのです。

数学は連続していく教科ですので、「つまずきポイント」を放っておくとその後につながる単元すべてが苦手になってしまいます。放っておけばおくほど、数学が「わからない」ものになってしまうので、なるべく早く「つまずきポイント」を特定し、苦手を克服するようにしていきましょう。