一緒にお料理、お手伝い! 【第3回】 お米を炊く

お気に入りに登録

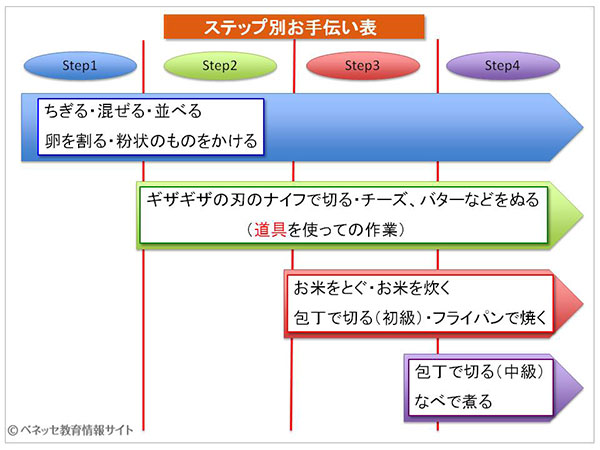

Benesse教育情報サイトには、家庭での子どものお手伝いに関する悩みや相談が、数多く寄せられています。なかでも、料理を子どもに手伝ってほしいと考える保護者のかたが多いようです。しかし、どこまでのことをまかせられるのか、何歳の時に何ができるのかなど、不安な点も多くあります。そこで、料理研究家の上田淳子先生に相談にお答えいただきます。また、実際に子どもと料理をしながら、子どもにまかせるお手伝いの内容や、子どもと作る料理の楽しさをご紹介します。

お米を炊けることは「生きる力」

朝食にパンを食べる家庭が増えています。また、コンビニエンスストアで温かいごはんを買える時代です。しかし、今こそ子どもにはお米を炊けるようになってほしいと思います。子どもが自分でお米を炊けるようにすることは、「生きる力」をプレゼントすることなのです。たとえば、地震などで保護者が急に帰ってこられなくなった時、自分でお米を炊き、ふりかけや卵で一食済ませることができれば、それは「生きる力」だといえるのではないでしょうか。

朝食にパンを食べる家庭が増えています。また、コンビニエンスストアで温かいごはんを買える時代です。しかし、今こそ子どもにはお米を炊けるようになってほしいと思います。子どもが自分でお米を炊けるようにすることは、「生きる力」をプレゼントすることなのです。たとえば、地震などで保護者が急に帰ってこられなくなった時、自分でお米を炊き、ふりかけや卵で一食済ませることができれば、それは「生きる力」だといえるのではないでしょうか。

子どもがお米を炊くことは、保護者がいちばん最初に助かる「お手伝い」です。保護者が病気などでどうしても動けない時、「ごはん炊いておくね」「梅干しがあるから食べて」と言われると、とても助かります。また、仕事で夜遅くなりそうな時に、電話1本で「ごはんだけ炊いておいて」と言うことができれば、保護者は帰宅後に簡単なおかずを作るだけですぐに食事ができます。

| Step3 チキンのトマト煮かけごはんを作ってみよう(前半) |

まなかちゃん(8歳)とこうせいくん(8歳)に、「チキンのトマト煮かけごはん」を作るお手伝いをしてもらいます。今回は、その前半です。 まなかちゃん(8歳)とこうせいくん(8歳)に、「チキンのトマト煮かけごはん」を作るお手伝いをしてもらいます。今回は、その前半です。(1)お米を量り、ボウルに入れます。 この際、ざるとボウルのセットを使いましょう。 (2)お米をとぎます。 お米を軽く感じられるようになったら、それは汚れが落ちてきたということです。 (3)といだお米を炊飯器の釜に移し、水を加減します。 (4)保護者が炊飯器に釜をセットします。スイッチは子どもに押してもらいましょう。 (5)チキンのトマト煮を作ります。まず、たまねぎの皮をむきます。 (6)鶏肉の下ごしらえをします。 ビニール袋を広げて保護者が塩・コショウなどを振り、その中へ子どもが鶏肉を入れます(鶏肉はひと口サイズに切っておきましょう)。 (7)ビニール袋に入れた塩・コショウと鶏肉をしっかり混ぜます。 袋の上からよくもみ、まんべんなく味を付けましょう。 ※続きは第4回で作ります。 ★ポイント ~ざるを使ってお米をとぐ理由~ 最近は精米技術が発達しているため、あまりとぎすぎるとお米が割れておいしくなくなってしまいます。表面のぬかを軽く落とす程度のとぎ方にするためには、ざるを使うとよい力加減になります。 また、といでいる時にお米をこぼすともったいないのですが、ざるの中でとげばこぼすことがありません。さらに、ざるの目でお米をこすることで、余分なぬかがとれやすくなります。水を替える時や流す時も、ざるとボウルのセットであれば、楽にできます。 |

みんなが読んでる!おすすめ記事

- 中学生英語の朝勉強 おすすめの家庭学習は読解や英作文

- お手伝い初めの一歩 料理研究家がお米の炊き方を子どもに教授

- 朝勉強が眠い中学生! 夜型なら家庭学習は夜勉強中心で

- 朝になると「学校に行きたくない」と泣く子ども……どう対応すればいい?[教えて!親野先生]

- 【中学生の家庭学習】勉強する習慣の付け方と保護者がすべきフォロー

- 1歳半健診とは?チェック項目や持ち物は【医師監修&体験談あり】

- 中学生の英語 定期テスト前の家庭学習は音読・和訳・問題演習

- 【1歳半】夜寝寝かせようとするとギャン泣きして拒む…小児科医が回答!

- 【英語は苦手…というかたへ】「好き」なことから始めよう! 英語のおすすめ勉強法