「好き」と「成績」は関連する?勉強が好きになるために、保護者ができること

お気に入りに登録

- 学習

お子さまの好きな教科は何ですか? 好きな教科は、自然と勉強したくなるもの。お子さまが自ら学ぶ意味を見いだしていくうえでも、大きな要素となるでしょう。

ところで、この「好き」という気持ちは、成績や将来にどのような影響があるのでしょうか。ベネッセ教育総合研究所の松本留奈主任研究員に聞きました。

この記事のポイント

教科の「好き」の傾向と9年間の変化

図1 教科の「好き」の割合の変化(学校段階別、2015~2023年)

上の図は、5教科それぞれについて、小学4〜6年生、中学生が「好き」と答えた割合の9年間の変化を示したものです。

まず、いずれの教科も中学生のほうが小学4〜6年生より「好き」と答える割合が少ないことがわかります。学年が上がるにつれて、学習内容が難しくなることが背景にありそうです。

また、教科ごとに見ていくと、英語を「好き」な小学生・中学生の割合が大幅に減少しているのが目立ちます。この背景には、小学校で2020年度、中学校で2021年度から始まった新学習指導要領の影響があることが考えられます。小学校では英語が必修化され、成績評価も行われるようになりました。また、中学校では、扱う単語数や学習内容が増加。英語学習への負担感が大きくなっている可能性があります。

好きな教科には性別差も

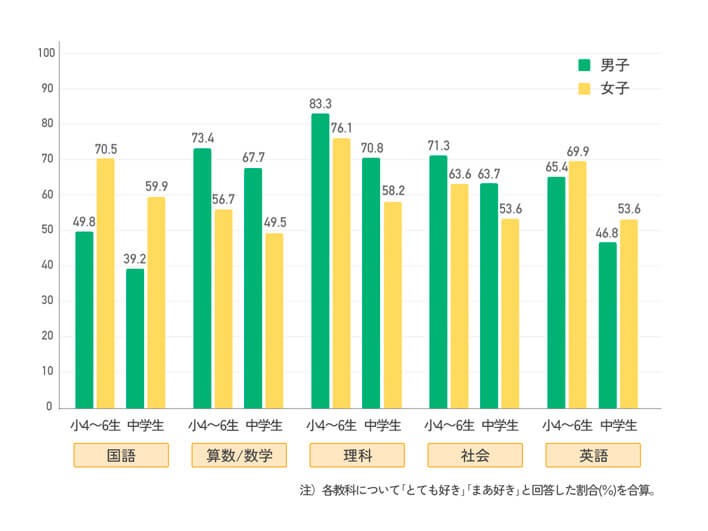

図2 教科を「好き」と答えた割合(学校段階別・性別、2023年の結果を抜粋)

性別による違いを見てみると、女子は国語と英語を、男子は算数/数学、理科、社会を「好き」と答える割合が高いことが明らかになりました。図2は2023年の結果ですが、ほかの年度でも同様の傾向が見られます。

最近では「男子は理系、女子は文系」といったステレオタイプを取り払おうという試みや、特に「理系に女性が少ない」というジェンダー格差を解消しようという動きが多く見られます。教育現場においてもさまざまな取り組みがされていますが、算数/数学が好きな割合は女子と男子で20ポイント近くもの差があり、まだまだ課題は多いといえそうです。

「好き」と「成績」は関連がある!

教科を「好き」であることは、「成績」と強い関連があることもわかりました。特に、算数/数学、英語において強い関連があることが明らかになっています。

これはつまり「算数/数学・英語は、好きであることが良い成績につながりやすく、悪い成績をとると嫌いになりやすい」可能性が高いということです。

「自分は理系?」という認識にも影響

算数/数学と理科が好きであることは、「理系意識(自分は理系だという認識)」との関連が強いことも明らかになりました。さらに、算数/数学と理科については「成績」と「理系意識」にも関連が見られました。

先述のとおり「好き」と「成績」には強い関連があり、特に算数/数学で顕著。そして理系意識を持つかどうかは、算数/数学、理科が好きであるかどうか、さらには成績がよいかどうかに左右される傾向にあるといえそうです。言い換えると、小・中学校時代の好き嫌いや成績が、その後の進路選択にも大きな影響を与えている可能性が考えられるということです。

子どもが勉強を好きになるには?

成績においても、文系・理系の意識においても、教科の「好き」が重要な要素であることが明らかになりました。好きであってこそ、勉強に楽しさを見いだし、自ら学んでいく姿勢にもつながっていくのでしょう。

しかし、各教科を「好き」と感じる意識について9年間の変化を見ると、英語や算数/数学など、ポジティブな回答割合の減少が目立つ教科もあります。この問題には、どう向き合えばよいのでしょうか。

学年が上がるにつれて「好き」が減る傾向にあることを踏まえると、特に小学生のうちは教科が「できるようになる」ことと並んで「嫌いにならない」ことへのサポートが必要と考えられます。そのためには、つまずきを解消したり、興味や好奇心を刺激して楽しさを感じられたりするサポートが求められるのではないでしょうか。

つまずきを解消するためにできること

つまずきを解消するには、スモールステップで成功体験を積ませてあげることがポイントです。無理なく解ける基本問題から始め、徐々に難易度を上げていけば「できるようになった」という感覚をつかみやすいはずです。

時には、前の学年の内容に戻って復習するということも必要でしょう。あれこれ教えようとするより「解けた」「わかった」といううれしい気持ちを味わわせてあげたいですね。また、動画サイトやアプリを活用した勉強など学び方を変えてみるのも効果的です。

楽しさを感じられるようにするためにできること

楽しさを感じられるようにするためには、その教科で学んでいることの日常や社会への役立ちを教えてあげたり、お子さまの好きなものと学んでいることを結び付けて話したりするのがおすすめです。

好きな歌に出てくる英語の歌詞に注目する、好きな漫画で描かれている時代に注目するなど、どんな小さなことでもOK。ちゃんと伝えようとすると説明くさくなったり、堅苦しくなってしまったりするので、軽く伝えるくらいで大丈夫です。

教科の向き・不向きを決め付けないことも大切

お子さまの教科の向き・不向きを最初から決め付けないことも大切です。目の前のテストの点数だけで判断できるものではありませんし、同じ教科でも単元が変わればできるようになることもあるでしょう。

今苦手だからといって、今後も苦手とは限りません。成績だけで向き・不向きを判断していたら、本当は興味のある分野なのに「私は数学の点数がよくないからな」と断念してしまうケースもあるかもしれません。

大人には、今の成績にとらわれずに、子ども自身が興味のある分野に進んだり、将来の目標を考えたりすることができるサポートが求められているといえそうです。子どもにとっての学ぶ意味やモチベーションも、その過程で自然と生まれてくるのかもしれません。

「子どもの生活と学びに関する親子調査」東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所

https://benesse.jp/berd/shotouchutou/research/detail_5438.html

(編集協力/岡聡子)

- 学習

みんなが読んでる!おすすめ記事

おすすめ特集

こちらの記事もおすすめ

-

小学生におすすめの簡単だけどすごい工作16選!低学年から高学年まで学年別で解説

-

【小学生がなりたい職業】1位は4年連続「ユーチューバー」

-

【小学生の持久走・マラソン大会のコツ】おすすめの練習方法、速く走る戦略は?

-

自由研究テーマ大特集!小学生・中学生の夏休みに試したい実験、工作、調べ学習

-

小学校の年間学校行事(イベント)一覧! 分類できる「5つの内容」と傾向

-

かけ算(九九)の覚え方 苦手な子必見!暗記だけじゃない勉強法とは

-

【専門家】小学生の漢字の覚え方のコツ!苦手な理由別の勉強法やNG勉強法を紹介

-

【学年別】小学校の時間割の特徴 授業時間や1日の流れは?

-

メタ認知とは?教育で注目される理由や子どもの力の伸ばし方は?