ヤマブキの黄金の花には、日本人の情緒や奥ゆかしさが秘められていた!

お気に入りに登録

濃い緑の枝がしなやかに垂れ、茂った葉の中に黄金色の鮮やかな花が輝く「ヤマブキ」は、全国のいたるところに見られ、誰でも知っている馴染み深い植物の1つです。

この枝が山奥で、黄色の花とともにしなやかに風に揺れる様子から、昔は「山振り(やまぶり)」と呼ばれていて、それが後に「ヤマブキ」と呼ばれるようになったそうです。

古くから私たちの生活に溶け込んでいる、日本原産の黄金の花

鮮やかな花の色は、平安時代から「ヤマブキ色」と呼ばれ、日本の色名として現代まで使われています。また、中世には光り輝くその色が黄金に似ていることから、「ヤマブキの花」という言葉が大判小判などの金貨を指す呼び名にもなりました。また、時代劇などでワイロのことを「ヤマブキ色のお菓子」と呼んで差し出しているシーンを観たことがあるかたもいるのでは? そのくらい古くから、日本人の生活に溶け込んでいる花と言えるでしょう。

それもそのはず、ヤマブキは外国の植物ではなく、日本原産のバラ科の植物。イギリスでは「イエロー・ローズ」や「ジャパニーズ・ローズ」などの呼び名で知られ、非常に人気があるそうですよ。

日本人の情緒を感じさせる、ヤマブキの花の物語

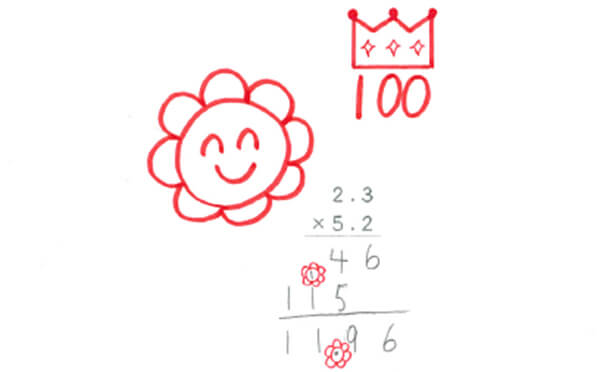

ヤマブキの花には、5枚の花弁をつける一重咲きのものと、たくさんの花弁をつける八重咲きのものがあります。一重咲きのものは褐色の小さな実をつけますが、八重咲きのものの花びらは、おしべやめしべが変形したものであるため、一重咲きのヤマブキと異なり、実をつけることができません。

これにまつわる伝説として有名なのが、江戸城を築城した太田道灌(おおた どうかん)という人物の物語です。

道灌が鷹狩りに出かけた日の帰り道、にわか雨に遭ってしまいました。近くの貧しい農家で、みのを貸してもらえないかと尋ねたところ、農家の娘は、花をたくさんつけたヤマブキの枝を1本、着物のたもとに乗せて差し出しました。

これは、「七重八重花は咲けども山吹の、みの一つだになきぞかなしき」という有名な和歌にちなんだ行動で、「みのをお貸ししたいのですが、貧しくてうちにはみのがありません」という申し訳ない思いを、実のないヤマブキに託したというのです。道灌はこの娘の教養に感銘を受けるとともに、自分の無学を恥じて和歌を学ぶようになり、やがてすぐれた歌人になったそうです。

黄金の花を咲かせながらも奥ゆかしさのあるヤマブキの花を、ぜひ眺めてみてはいかがでしょうか。

みんなが読んでる!おすすめ記事

- 1人暮らしってどんなカンジ?大学生のホンネも公開!

- つまずかない子にするには「小4」がカギ! 「9歳の壁」と「小4ビハインド」の乗り越え方

- 整理収納アドバイザーEmiさんに聞く!子どもが自分で片づけられるようになるコツと保護者の関わり方

- キャッシュレスは、「お金を使いすぎてしまう」って本当?

- 上履きの名前はどこに書けばいいの?おすすめの書き方とにじまない方法をご紹介!

- 子どもに軽く見られているようです。できたら尊敬されたいのですが……。【前編】[教えて!親野先生]

- 「18歳成年」により何が変わる?お金に関わることで保護者が教えておくべきこと

- 小学校のクラス替えはどう決める?保護者の要望は通る?元小学校教員に聞いた

- 英語の習得で得られるものとは? イギリス在住・元国連職員のめいろまさんに聞きました

![子どもに軽く見られているようです。できたら尊敬されたいのですが……。【前編】[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201001/20100112-1.jpg)