理科の苦手、どう克服する? [中学受験 5年生]

お気に入りに登録

5年生になってから、理科が苦手になるお子さまは数多くいます。その大きな原因は、原理・原則の理解が不十分で、科学的な考え方が身に付いていないためといえます。そこで、つまずきやすい単元を例に、理科の苦手克服法についてお話しします。

原理を理解し、理由を一文で答える習慣を

たとえば、よく出題される水溶液の問題。コップに食塩を溶かして食塩水を作ったところ、食塩が溶け残って底にたまりました。コップの底のほう、真ん中辺り、上のほうで、濃度はどう違うでしょうか。

「溶け残った食塩に近いから、底のほうが濃い」と答えてしまうお子さまが多いのですが、答えは「どこも同じ」。そうなる理由は「食塩が一様に溶けているから」です。「水に物質が溶けて透きとおり、どこも一様の濃さになっている」のが水溶液の定義です。この原則をしっかり理解していないと答えられません。

近年の中学入試では、基本的な原理・原則を使って理由を答えさせる記述問題が増えています。理科の記述問題は一文で答えるのが基本です。

ですから、苦手な単元は、そこに出てくる原理を理解できているか、学校の教科書に戻って確認する必要があります。そのうえで、ある現象について理由を問われた時、どの原理が使えるかを考え、一文で答える習慣を付けるようにしてください。

てこの問題は、二つの原理を使えば必ず解ける

苦手なお子さまが多いのが、てこや滑車、ばねなどを使った力学の問題です。しかし、どんなに複雑に見える問題も、次の二つの原理を使えば解くことができます。

おもりの重さ×支点からの距離(てこを左回りに回そうとする力)

=おもりの重さ×支点からの距離(てこを右回りに回そうとする力)

上向きの力=下向きの力

てこやモビールが釣り合っている時、支点がどこで、どの力とどの力が釣り合っているかを見極め、この法則を当てはめる癖を付けていきましょう。

また、棒の重さを考える場合は、棒の重さは重心にかかっていると考えます。「重心のところにおもりが下がっている」と考えればよいのです。目に見えない重心を、おもりに置き換えて可視化する癖を付ければ、解けるようになります。

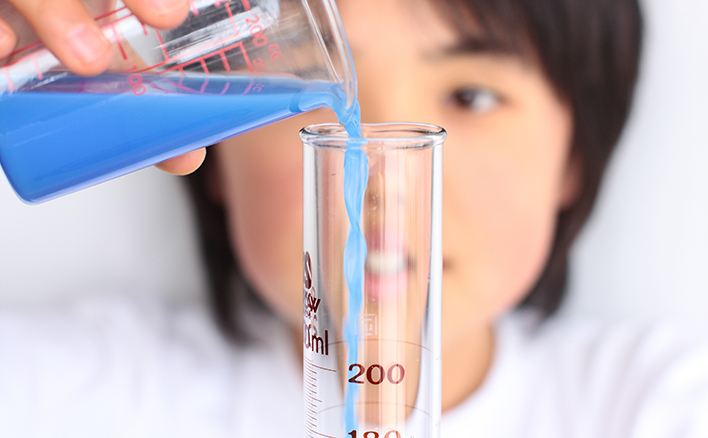

実験器具の扱いにも原理・原則がある

よく出題される実験器具の操作。これこそ暗記するしかないと思っているかたが多いと思いますが、決してそうではありません。「元から先へ」「下から上へ」という原則があり、これは多くの器具や機械の操作に共通するものです。

たとえばガスバーナーはこのように使います。

●ガスの元栓を開ける→ガス調節ねじを開く→火をつける→空気調節ねじで炎を調節する

消す時は、反対に、

●空気調節ねじ→ガス調節ねじ→元栓

とします。

これらは、安全性や実験の正確さを確保するための手順です。たとえば通常のガスコンロでも、ガス栓をひねってから元栓を開けるのでは危険ですし、パソコンも、電源を切る時は、まず作業中のアプリケーションを閉じてから主電源を落としますね。いきなり主電源を切っては、パソコンが壊れる恐れがあります。

単なる暗記ととらえず、「元から先へ」「下から上へ」の原則を頭に置いて学習させるようにしてください。

「知っている」「知らない」より「なぜ」と考える力を

見慣れない問題を見て「こんな問題は知らないからわからない」と言うお子さまがいますが、理科では「知っているかどうか」はさほど大切ではありません。未知の現象に接した時、原理・原則をもとに仮説を立て、答えを導き出す思考力こそが問われているのです。

「どうせ理解できないから、暗記させるしかない」といった考え方は、かえってお子さまを理科嫌いにしてしまう恐れがあります。意味のわからないことを暗記させられるほど苦痛なことはありません。

「この問題には、どの原理が使えるかな」と考えられるようになると、お子さまの実力は見違えるように伸び始めます。苦手な単元ほど、徹底して原理・原則の理解を目指してください。

(筆者:金廣志)

みんなが読んでる!おすすめ記事

- 口だけ「がんばる」の子どもを伸ばす方法とは? コーチングのプロが伝授

- 子どもが片付けないのには理由がある!?片付けが上手になるコツと親の関わり方

- 小学校の算数、苦手TOP3の家庭でできる克服法

- 卒業式の服装:保護者編

- 東京大学社会科学研究所・ ベネッセ教育総合研究所共同研究 「子どもの生活と学びに関する親子調査2015」

- 分数の計算をわかりやすく教えるには?つまずきやすい通分をするたし算・ひき算を解説!【小学校高学年】

- E判定に落ち込む受験生の我が子が心配…どうサポートすべき?/保護者のお悩み解決隊#7

- ひらがなに興味を持ち始めたらやってみたい! 幼児の「ことば遊び」のアイデアを紹介

- 算数の苦手、どう克服する? [中学受験 5年生]

![算数の苦手、どう克服する? [中学受験 5年生]](http://benesse.jp/juken/201610/img/LP_20161026_01.jpg)

![理科のニガテ、どう克服する? [中学受験] 4年生](/_shared/img/ogp.png)