高校生の苦手科目は?克服のための最適な勉強法とは?

- 大学受験

お子さまが進学・進級されるこの時期、「勉強をがんばろう!」と前向きな気持ちになっているお子さまは多いと思います。

進学や進級がこれまで苦手だったことに取り組むきっかけになれば……と期待されている保護者のかたも多いのではないでしょうか。

とはいえ、これまでも苦手意識をもっていた教科の学習は、お子さまにとって高い心のハードルになっています。

そこで今回は、大学生にご協力いただいたアンケートの結果をもとに、「苦手な教科の成績アップ」のヒントをご紹介します。

アンケートからわかった、多くの受験生が苦手とする教科のランキングや苦手教科の克服方法など、お子さまをサポートする際の参考になさってみてください。

苦手な教科ランキング、トップ2は「数学」と「英語」

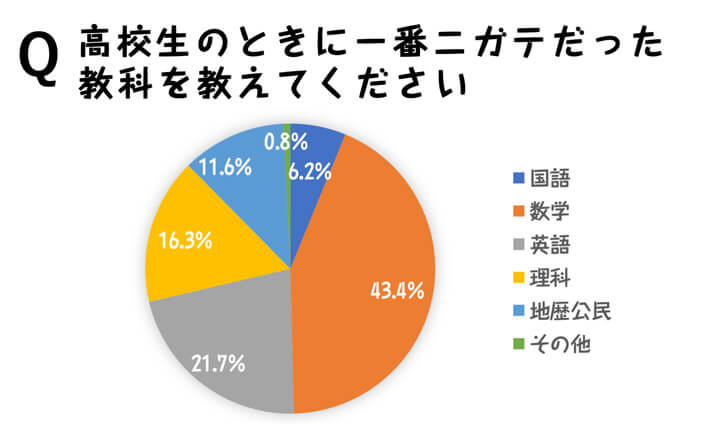

受験を乗り越え大学生となった「進研ゼミ」の先輩に、高校生の時に最も苦手だった教科をたずねました。

結果は、1位が数学、2位が英語、3位が理科でした。4位と5位にはそれぞれ地歴公民、国語が続きました。

特に数学は英語の約2倍と、多くの高校生が苦手にしていたことがうかがえます。

※各要素の値は小数点以下第二位で

四捨五入しています。

苦手1位の数学と、2位の英語はいずれも「積み上げ式」の教科です。

積み上げ式の教科とは、習ったことを基礎から段階的に積み上げていく必要がある教科のこと。

それまでに習ったことをベースに新しい内容を学んでいくため、基礎的な概念やスキルが理解できていないと、次のレベルに進むのが難しくなります。

また、学習内容が段階的に進むため、一つのステップを飛ばすことができないことが多いのも特徴です。

前に習ったことを忘れないうちに新しい内容を学ぶといったように、継続的に学習することがとても大切な教科といえます。

高校の数学が苦手な人の場合、中学校の内容でつまずいていることも考えられます。

(体験談)

<数学が苦手だった>

発展問題などをがんばって解こうとしていましたが、基礎や公式が全然わかっていなかったので解けるはずがありませんでした。

(広島大 総合科学部 A・Fさん)

<英語が苦手だった>

英語の長文がずっととにかく苦手で、どうして苦手かと考えた時に、語彙(ごい)力がないことが原因だと思いました。

(熊本大 教育学部 S・Sさん)

中学校や高校では、わからないことをそのままにしておかずに、特に基礎的な部分をしっかり理解してから次のステップに進むことが、苦手な教科をつくらないことにつながります。

進学や進級によって新しい教科・科目がある場合はスタートが肝心。

はじめは簡単だから大丈夫などと思わず、早い時期から復習→定着の流れをつくっておきたいですね。

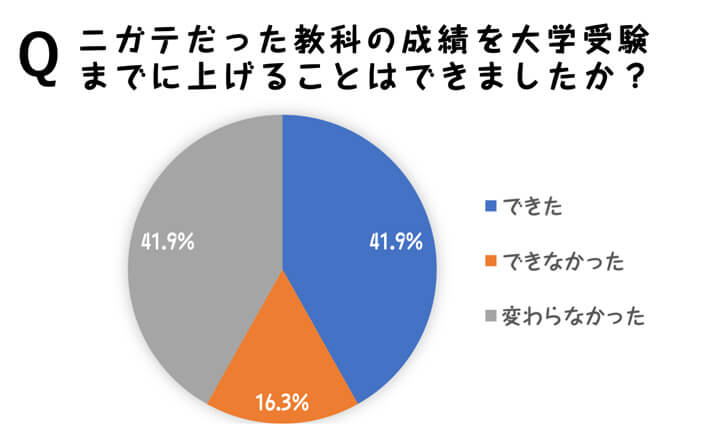

苦手な教科の成績を入試までにアップできた人は約4割

では、既に苦手になってしまった教科はどうすればよいのでしょうか。

はじめに、苦手な教科の成績を入試までにアップできた人はどのくらいいるのか見てみましょう。

最も苦手な教科の成績を上げることが「できた」割合は約42%、「変わらなかった」も約42%、「できなかった」は約16%でした。

苦手を克服したり、成績をアップできたりした人もいる一方で、成績が上がらなかった人のほうがやや多いという結果となりました。

※各要素の値は小数点以下第二位で

四捨五入しています。

もう少し詳しく見てみましょう。

教科別に見ると、「苦手だったけれども成績を上げることができた」人が多かった教科は、国語(苦手だった人の約63%)でした。

一方、「苦手で成績を上げることができなかった、または成績が変わらなかった」人が多い教科は理科(同約33%)と数学(同約39%)でした。

特に理系の教科は、いったん苦手になってしまうと成績をアップさせることは簡単ではないのかもしれません。

しかし、見方を変えると、苦手な教科をそのままにせずに克服することができれば、ほかのライバルと比べて一歩リードできる、ともいえます。

先輩たちのアドバイス:苦手教科の克服は、遠回りのようでも「基礎に立ち戻り」「繰り返し」て理解する

苦手な教科はつい後回しにしてしまい、勉強する時間自体が減ってしまいがち。

ところが、苦手な教科は実は点数の伸びが実感しやすい教科でもあります。もともと高い点数を取れていると、その得点に5点上乗せするのは意外と大変。

一方、もともと低い点数しか取れていない教科は、10点、20点と得点を伸ばすことが得意教科ほど難しくありません。なぜなら、苦手な教科は基礎知識の部分が足りていないことが多く、基礎の部分をしっかりと固めれば、基本問題での点数アップに加えて、基礎知識を応用した問題にも対応できるようになるからです。

そこで、最も苦手だった教科の成績アップに成功した先輩たちに、具体的なコツを聞いてみました。

(体験談)

<こうして数学の成績が上がった!>

教科書やワークの基本問題を解けるようにしました。苦手教科はモチベーションを保つのが難しかったため、演習量を増やすよりも解法パターンを覚えることを優先しました。

(大阪大 外国語学部 R・Nさん)

基礎を一からやり直しました。公式を覚えてそれがちゃんと使えるようになるまでワークで何回も練習しました。ある程度できるようになってから応用問題に取り組んだことも成績アップにつながったと思います。

(大阪教育大 教育学部 H・Kさん)

テストや模試の「テスト直しノート」を作成し、高校の先生にチェックしてもらいました。自分の苦手な分野がわかったり、先生から学習方法についてアドバイスをいただくことができたりして成績が上がっていきました。

(埼玉県立大 保健医療福祉学部 T・Tさん)

とにかく1日1問、数学に触れるようにしました。苦手な単元を集中的に復習し、難しい問題もあきらめずに、時には解説を見ながらなぜ解けないのか、何が自分に足りていないのかを分析しました。

(国際基督教大 教養学部 M・Nさん)

<こうして英語の成績が上がった!>

前の学年の時に買ったものなど、短い時間で終わる簡単な問題を何回も解きました。

(国際医療福祉大 福岡薬学部 S・Iさん)

長文がずっと苦手だったのですが、単語をひたすらずっと覚えていると、自然と長文の意味がわかるようになって少しだけですが点数が上がりました。

(熊本大 教育学部 S・Sさん)

授業の予習を毎回丁寧に行い、授業内でほとんど理解できるようにしました。また、単語テストなどの小テストでできるだけ点数を稼いでおくようにしました。定期テストの対策は、授業内容を振り返り、重要な例文の構造を理解して覚えました。

(埼玉大 教育学部 Y・Hさん)

単語や文法を復習し、毎日シャドーイングをしたらリスニング力が格段に上がりました。

(早稲田大 政治経済学部 S・Kさん)

<こうしてその他の教科の成績が上がった!>

【理科】

化学の無機有機の範囲が苦手だったのですが、教科書を細部までじっくりと、自分の頭で1文ずつ理解しながら読むことで頭に定着していきました。

(信州大 農学部 T・Sさん)

【地歴公民】

その教科の中で興味のある分野を中心に勉強して、少しずつ解ける問題を増やしていきました。

(名城大 理工学部 R・Wさん)

まとめ & 実践 TIPS

教科ごとの特性はあるものの、基本事項をコツコツと勉強することが成績アップへの近道のようです。

保護者のかたは、前の学年の教科書や参考書はすぐ捨てたりせずに取っておくよう、お子さまに声をかけるとよいかもしれません。

学校や学年が変わる、今の時期ならではのお子さまのやる気を温かい目で見守っていきたいものですね。

※2025年1月に行った、「進研ゼミ」受講経験のある大学生向けアンケート(134名回答)に寄せられた体験談をもとに作成。

編集協力/Cue’s inc.

- 大学受験