「他の人の身になって考える」ってどんなこと!? 適性検査で役立つ「社会を見つめる力」

お気に入りに登録

■街には工夫がいっぱい!それはどうしてここにある?

それでは障がい者やお年寄り、加えて体が小さく判断力が十分でない子どもなどを含め、サポートを必要とする人たちに対し、街にはどんな工夫があるか実際に探してみましょう。

「誰のため」「どんな工夫があるのか」を考えながら探すのがポイントです。難しい場合はこんな手順をふんでみては?

街を歩きながらそれと思われるものをどんどんノートに書いていく

※ おうちにデジタルカメラがあれば撮影してもいいですね

※ 街のどこにあったか・実際使ってみての感想も書いてみましょう

家に帰って整理してみる

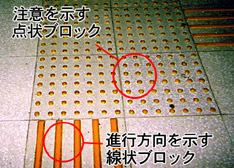

例)見つけたもの:視覚障がい者誘導用ブロック(点字ブロック※)

※視覚障がい者誘導用ブロックは普通「点字ブロック」と呼ばれていますが、これは安全交通試験研究センターの登録商標です。

見つけたもの(例えば視覚障害者誘導用ブロック)は、もともと知っていたものかもしれませんが、それを「どんな工夫があるか」「どんな使われ方をしているか」と整理することができるかというと、お子さまによって、できる場合と、できない場合があります。ぜひ確認してみてください。

また、お子さまのノートに、さらに保護者のかたから補足できることがあればつけ加えてあげてください。一緒に外出した際にも、身のまわりのいろいろな風景からこうした工夫を探していきながら、考える癖をつけることも大事です。

みんなが読んでる!おすすめ記事

- 【専門家監修】受験料だけじゃない!大学受験にかかる費用総額は約40万円!?

- 増える「コミュニティ・スクール」、なぜ必要? 公立の4割超えが導入

- 少子高齢化と福祉を考える! 適性検査対策として今家庭でできることは?

- 私立大に通うといくらかかる?授業料等減免と給付型奨学金も含めて解説!

- 震災で地域と学校の絆深まり「コミュニティ・スクール」急増

- 少子高齢化と福祉を考える! 適性検査対策として今家庭でできることは?

- 子ども任せでいいの? 積極的に関わるべき? 保護者ができる併願大選びのサポート

- 保護者が学校運営に参加!増える「コミュニティ・スクール」

- 「他の人の身になって考える」ってどんなこと!? 適性検査で役立つ「社会を見つめる力」