【ひとり親家庭の教育費】どう考えていけばよい?利用できる支援制度や条件も解説

- 教育費

「子どもが大学進学を希望している。安心して進学できるようにしてあげたい」

「でも、どう考えればいいか、正直気になる……?」

ひとり親のご家庭で、今後かかる教育費について不安に思うかたもいらっしゃるでしょう。

現在は、高校授業料無償化や大学無償化など、所得に応じて教育を支援してくれる制度が整いつつあります。今回は、ひとり親家庭のかたに知ってほしい教育費の考え方や支援制度についてご紹介します。

ひとり親家庭の教育費どうしたらいい?

少しずつ、着実に教育資金を貯める

どのご家庭にも当てはまりますが、大切なのは、大学や短期大学などの高等教育に向けて、コツコツと教育資金を貯めることです。

ひとり親家庭のかたが使える支援制度や、低所得のご家庭が利用できる給付型奨学金など、教育における支援制度は多くあります。ただ、どんな家庭でも、「すべてを支援でまかなうことは難しい」と思う可能性はあります。

また、支援制度や奨学金には必ず採用のための要件が設定されているため、利用したい時に要件の対象になっているかどうかは判断しづらいです。

家計の見直しで不要な支出を減らしながら収入アップを目指し、少しずつ着実に教育資金を貯めていきましょう。

ひとり親家庭の経済的な自立のための支援として「自立支援教育訓練給付金」や、看護師や保育士などの資格取得を支援する「高等職業訓練促進給付金」などもあります。収入アップのきっかけとして調べてみてくださいね。

こども家庭庁「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について」

こども家庭庁「高等職業訓練促進給付金のご案内」

支援制度や奨学金について知る

教育資金の貯蓄を進めながら、支援制度や奨学金についてもアンテナを張っておきましょう。近年、国や地方自治体が行う教育費にまつわる支援は更新を続けています。

たとえば、東京都では令和6年度から私立高校等の授業料助成金の所得制限が撤廃され、大阪府では所得制限撤廃のもと私立高校・国公立高校の授業料完全無償化をめざし、令和6年度の高校3年生から段階的に開始しています。

また、高等教育の修学支援新制度において、2025年から多子世帯(扶養している子どもの人数が3人以上の世帯)は、所得にかかわらず授業料等の減額支援が受けられる予定です。

今後も支援制度や奨学金の変更は続くと思われるため、知識をつけておくことは教育費を考えるうえできっと武器になるでしょう。

ひとり親家庭が知っておきたい授業料無償化と奨学金

ここで、ひとり親家庭のかたに知ってほしい、授業料無償化や奨学金制度などをご紹介します。

高校授業料実質無償化

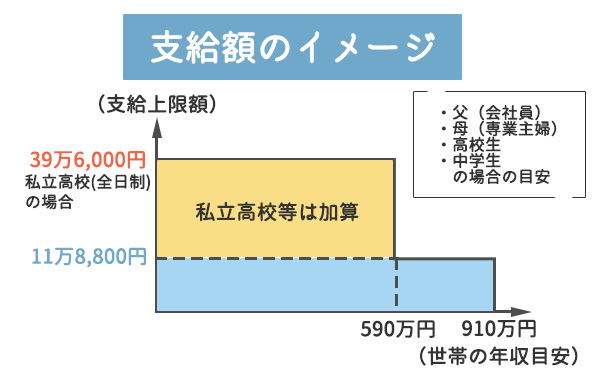

よく耳にする「高校授業料実質無償化」は、国が開始した「高等学校等就学支援金制度」のことで、世帯収入や控除によって対象となるかどうかが判断されます。上の図は、父母子2人の世帯の年収目安と支給額のイメージですが、ひとり親家庭のかたも判定基準を満たせばもちろん利用可能な制度です。

所得要件はあるものの、公立高校では年間の授業料である11万8,800円、私立高校では最大39万6,000円が支給されます。

注意が必要なのは、無償化されているのは授業料だけという点です。授業料の他にかかる、修学旅行積立金やPTA(父母会)会費などの費用は別途かかり、私立は公立に比べこれらが高額なケースが見られます。

また、高校は義務教育ではないので、教科書やテキスト代、通学の定期代、昼食代など中学の時には必要のなかった費用もかかります。

クラブ活動のために進学先を選択した場合、遠征費やユニフォーム等の費用がかかるので、希望する進学先がある程度絞れるようになったら、それらの費用も確認してみましょう。

大学無償化

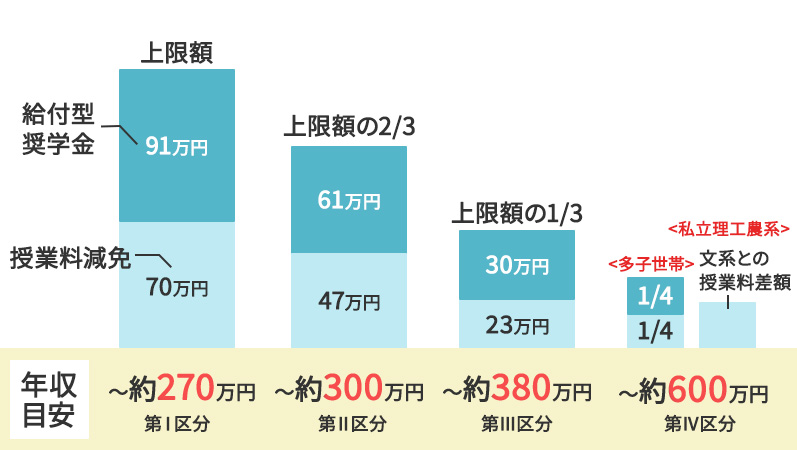

令和2年度に国が開始した「高等教育の修学支援新制度」により、対象となるご家族は大学・短期大学・高等専門学校(4・5年生)・専門学校で「授業料等減免」と「給付型奨学金」の2種類の支援を同時に受けられるようになりました。

対象となるのは、世帯収入や資産の要件を満たしたご家庭の学ぶ意欲のある学生全員です。支援の金額例はこちらの図をご覧ください。

※文部科学省「高等教育の修学支援新制度」をもとに作成

※2024年7月時点の情報

希望の進学先が決まったら、進学先が支援の対象かどうか調べてみましょう。給付奨学金は日本学生支援機構(以下 JASSO)が行っており、高校生であれば高校3年生の4月下旬頃から高校などを通じて申し込みが可能です。

授業料等減免の申請は、入学時に進学先の学校で行います。詳しくは進学先の窓口で聞いてみてください。ただし、進学先での成績や出席率が悪い場合、支援の打ち切りや場合によっては返還が必要なケースもあるため、お子さまにはその旨をしっかり伝えておきましょう。

貸与型奨学金

上の見出しで紹介したJASSOの給付奨学金のほかに、貸与奨学金(返還が必要)もあり、「第一種奨学金(無利子)」と「第二種奨学金(有利子)」があります。

まずは、返還する必要のない給付型を検討し、利用できない場合は無利子で借りられる第一種奨学金、その後有利子の第二種奨学金という順番で検討していきましょう。第一種であれ第二種であれ、奨学金の採用の判断には「学力」と「家計」の基準を満たす必要があります。

たとえば、第一種の要件は、高校3年間(申請が3年生の4~7月頃なので、実質2年生まで)の成績が5段階評価で3.5以上であることです(例外あり)。そのため、大学進学を視野に入れ奨学金を検討するのであれば、高校入学時点から準備が始まっているといえるでしょう。

貸与奨学金は、お子さまが返還していく必要がありますので、利用の際には保護者のかたとお子さまでよく話し合って決めることが大切です。

奨学金の返還支援制度

地方公共団体には、奨学金の返還支援制度を設けているところもあります。地方公共団体が指定する地域企業へ就職するなどの要件を満たすと、地方公共団体が奨学金の全額または一部を支援してくれる制度です。

また、企業独自の支援として、就職などの要件を満たすと奨学金の返還を支援してくれるところもあります。JASSOのサイトに奨学金返還支援制度のある地方自治体や企業の一覧(一部)が掲載されているので、気になるかたはのぞいてみてください。

ひとり親家庭が利用できる支援制度

ひとり親家庭のかただけが利用できる支援制度もあります。ここでは「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」と「国の教育ローンの金利優遇制度」をご紹介します。

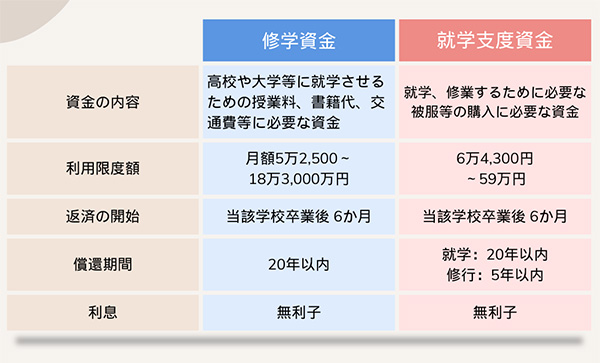

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは?

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは、ひとり親家庭が利用できる貸付金制度のことです。貸付金の種類は12種類あり、その中に「修学資金」と「就学支度資金」があります。

※男女共同参画局「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」をもとに作成

貸し付けの申請は、各自治体や取り扱い団体で行います。まずは、お住まいの自治体ホームページを確認してみましょう。面談等が必要になる場合が多いため、資金が必要になる数か月前からの準備が必要です。

大学の進学資金が必要であれば、秋頃から推薦入試の出願が始まりますので、できれば高校3年生になるころからお子さまと相談をして、準備を始めてください。

国の教育ローンの金利優遇制度

日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)についても、ひとり親家庭の場合は、金利と保証料の優遇制度があります。2024年7月時点では、固定金利2.00%(通常は2.40%)。保証料は通常の1/2になります。

上記の2つはあくまでも返済義務がある貸付制度です。

まずは、給付型の奨学金や減免措置を利用し、それでもお金を借りる必要がある時に利用しましょう。貸付制度を利用する際は、できるだけ無利息で、それが難しい場合も金利の低いものを選ぶのがポイントです。

まとめ & 実践 TIPS

ひとり親家庭が利用できる教育のための支援制度や給付型奨学金は、きっと進学の際の強い味方になってくれます。

教育資金の貯蓄をゆっくりと着実に進めながら、頼りになる制度や奨学金についてもアンテナを張っておくことが大切です。

大学には通信制があるところもあり、通学に比べると費用がかなり抑えられるので、気になるかたは一度調べてみてください。お子さまが進みたい道に進めるよう、話し合い・助け合いながら進んでいけたらいいですね。

- 教育費