【専門家監修】大学無償化制度の条件は?対象となる世帯が拡大ってホント?

- 教育費

国の少子化対策の一つである「大学無償化制度」。「大学無償化の名称は聞くけれど、支援対象や内容はよくわからない……」という人も多いのではないでしょうか?

2020年4月、学ぶ意欲のある学生が、経済的な理由で進学や修学を断念することのないように大学無償化の支援制度が始まり、2024年度には対象範囲が拡大されました。今回は、大学無償化制度の条件や気になる対象要件などをご紹介します。

大学無償化とはどんな制度?

大学無償化とは? 2024年度からどう変わった?

一般的に言われている大学無償化制度とは「高等教育の修学支援新制度」のことを指し、「大学等における修学の支援に関する法律」の施行により、2020年4月に始まりました。

その目的は、本当に支援が必要な低所得世帯の子どもたちが「学ぶ意欲があるにもかかわらず進学や修学をあきらめる」ということのないように、進学・修学にかかる経済的支援をすることにあります。

主な支援の内容は、以下の2つです。

- (1)授業料等減免制度の創設

- (2)給付型奨学金の支給の拡充

制度開始当初は、世帯収入に応じた3段階の基準があり、年間世帯収入380万円程度までの世帯のみが対象でした。しかし、2024年度より扶養する子どもが3人以上の多子世帯や私立理工農系の学部・学科の学生の年間世帯収入基準が緩和され、年収600万円程度でも支援対象に。

新入学の学生だけでなく在学中の学生も申し込み可能です。さらに、2025年度から多子世帯は、所得制限なしで大学等授業料と入学金が無償化(上限有り)される予定です。

実は、短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)も対象

大学無償化制度の対象となるのは、大学だけではありません。

- ・短期大学

- ・高等専門学校(4年・5年)

- ・専修学校(専門課程)

も含まれます。

制度の対象となる教育機関は文部科学省のホームページで公表されています。以下のサイトから、お子さまが進学する可能性のある大学や専修学校(専門課程)等が、大学無償化制度の対象となっているかどうか、事前に確認しておきましょう。

どんな学生が支援の対象となる?

支援の対象となる学生の要件は以下の2つです。

- 1)住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生であること

- 2)学ぶ意欲がある学生であること

それぞれについて詳しく見てみましょう。

支援対象となる収入の目安とは?

支援対象となるためには、収入基準を満たす必要があります。収入基準は、住民税情報から算出された「支給額算定基準額」が一定の基準に該当するか審査を行います。基準の詳細については文部科学省又は日本学生支援機構(JASSO)のHPより確認してください。

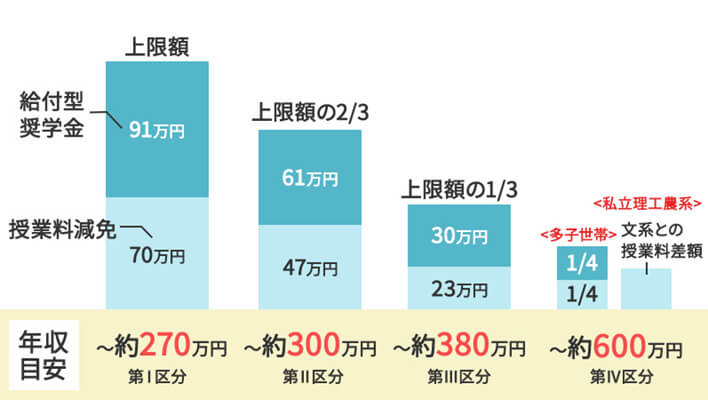

なお、大まかな年収の目安としては以下の通りです。

<大学無償化の支援対象となる収入目安>

※文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

公式サイトより作成

約270万円程度までの第Ⅰ区分(満額の支援)、約300万円程度までの第Ⅱ区分(満額の2/3の支援)、約380万円程度までの第Ⅲ区分(満額の1/3の支援)、そして2024年度から多子世帯と私立理工農系の学生を対象とした、約600万円程度までの第Ⅳ区分に分けられます。

ご自身の世帯がどうか調べたいかたは、独立行政法人日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」で支援の対象となるかどうか概算を調べてみてください。

また、上記の収入基準の他に、資産基準も満たす必要があります。具体的な額としては、学生本人と生計維持者の資産額の合計が、生計維持者が2人の場合は2,000万円未満、1人の場合は1,250万円未満となります。

学ぶ意欲がある学生とは?

支援を受けるためには学力基準を満たす必要がありますが、高校の成績だけで判断せず、学生の学修意欲を確認して要件を満たすかどうかを判断します。

具体的には、「将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有する」かどうかを、高等学校等において、面談の実施又はレポートの提出等により確認します。

また、進学後は、公費による支援であることを踏まえて、「修得単位数が足りない」「出席率が規定以下」などの場合、在学する教育機関が「学修意欲が低い」と判断すれば、支援を打ち切られることがあります。

虚偽の申し出等があった場合は、返還を求められることもあるので注意しましょう。

どんな支援が受けられる?

この制度による支援の内容は、以下の2種類です。

- (1)授業料及び入学金の減免(以下、「授業料等減免」という)

- (2)独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が実施する学資支給(以下、「給付型奨学金の支給」という)の拡充

学生が学業に専念し、学生生活を送ることができるよう、(1)授業料等減免と(2)給付型奨学金の支給がセットになっています。

(1)授業料等減免の上限額(年額)は以下の通りです。

※支給額は単位未満を四捨五入しています

※文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

公式サイトより作成

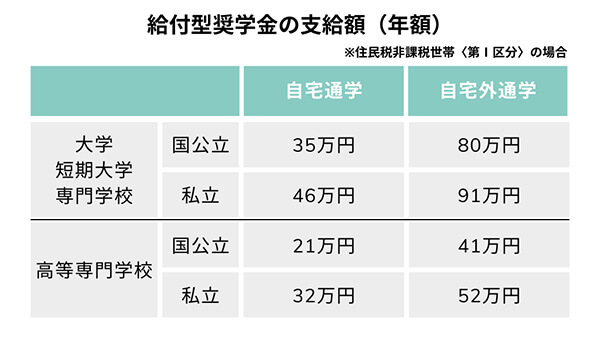

つづいて、(2)給付型奨学金の支給額(年額)を見てみましょう。

※支給額は単位未満を四捨五入しています

※文部科学省「高等教育の修学支援新制度」

公式サイトより作成

たとえば、私立大学で自宅外通学をする場合、住民税非課税世帯(第Ⅰ区分)のご家庭では、年間約161万円(授業料等減免70万円+給付型奨学金約91万円)と入学金支援として26万円が受け取れます。

(1)授業料等減免の上限額(2)給付型奨学金の支給額ともに、生計を維持している人の年収に応じて段階的に、第Ⅱ区分(満額の2/3の支援)、第Ⅲ区分(満額の1/3の支援)、第Ⅳ区分(満額の1/4(多子世帯)又は文系との授業料差額に着目した額(私立理工農系)の支援)に分けられます。

なお、給付型奨学金とJASSOの貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)は併用が可能ですが、無利子の第一種奨学金と併用する場合、第一種奨学金の貸与月額が調整され、月額0円となる場合があります。

どうやって申請すればいい?

「(2)給付型奨学金」の対象となった方は、「(1)授業料等の減免」の支援も受けることができます。ただし、(1)と(2)はそれぞれ個別に手続きを行う必要があります。

大学等在学中の学生と進学予定の高校生に分けて申請方法を見てみましょう。

大学等在学中の学生の場合

(1)授業料等減免の申し込み受付期間は学校によって異なるため、学校の窓口などに確認しましょう。原則、春及び秋に申請期間が設けられています。

(2)給付型奨学金の支給の申し込みは、年2回、毎年の春と秋。在学中の大学等を通じて日本学生支援機構に申し込みます。また、春と秋の定期採用以外にも、通年受付けている家計急変採用もあります(家計急変事由発生日から原則として3か月以内に申請する必要があります)。

大学等進学予定の高校生の場合

(1)授業料等減免の申し込みは、進学後に進学先の大学等の教育機関で行います。

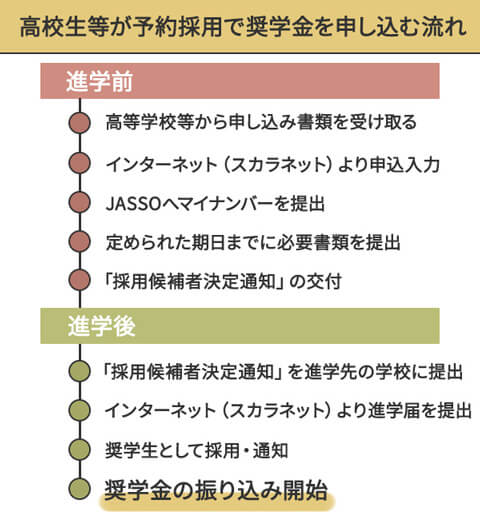

(2)給付型奨学金の支給の申し込みは、高校を通じて「予約採用」の申し込みをします。

予約採用の流れは以下の表をご覧ください。

※日本学生支援機構

「申込手続きについて(予約採用)」より作成

進学前と進学後で手続きがいくつかあり、申し込み期日も決まっているため、慌てないように準備しておくことが大切です。

予約採用の流れにある通り、奨学金が振り込まれるのは進学後になっています。入学前のアパート等への引っ越し代やパソコンの購入代などには間に合わないので気を付けてください。

「高校在学中に予約採用の申し込み時期を逃した」「予約採用で採用されなかった」などの場合は、進学後に進学先の大学等で「在学採用」の申し込みが可能です。受付期間などの情報に注意を払っておくようにしましょう。

まとめ & 実践 TIPS

大学無償化制度の目的は、支援が必要な世帯かつ、学ぶ意欲のある学生の経済的支援にあるため、すべての学生が対象になるわけではありません。

しかし、どの家庭もいつどのような状況で家計が急変するかはわかりません。そんな時に子どもたちが進学をあきらめずにすむように、しっかりと正確な情報を集めておきましょう。

- 教育費