教えてEmiさん! 机周りもリビングも散らかる・・・低学年の片づけの悩み解消法

- 育児・子育て

低学年のお子さまの片づけに頭を悩ませているかたも多いのではないでしょうか。低学年だと子ども部屋や子ども専用の勉強机がないことも多く、特に散らかりがち。散らかったリビングを見てため息……なんてことも少なくないかもしれません。

そこで、整理収納アドバイザーのEmiさんに低学年の子どもの片づけによくある悩み別の解決アイデアを伺いました。

ソファや床に投げ出されたままのランドセル・・・どうすれば片付けるようになる?

帰宅後、なかなかランドセルをラックに戻せず、ソファや床にボーンと投げ出したまま……。これぞ低学年あるあるですよね。まだまだ体も小さく、体力もない低学年にとっては、重たいランドセルを背負って帰ってくるだけでもひと苦労。疲れ切って充電が切れてしまうのも無理ありません。「早く片づけなさい」と注意するのではなく、無理なく実現できる仕組みをつくっていきましょう!

「放りっぱなしOKエリア」をつくる

帰ってすぐの片づけができないとき用に「ここには荷物を置いておいていいよ」というスペースを設けてみましょう。「ランドセルを片づけなさい」と追い立てるより、「すぐに片づけられないときは、ここに荷物を置いておいていいよ」と言うほうが、親子そろってストレスフリーです!

我が家の双子たちが低学年のときは、緑のラグの中だけはランドセル放りっぱなしOK! というルールにしていました。実はこれ、学校のルールを参考に子どもと考えたアイデア。学校では放課後、校庭で遊ぶときには人工芝の通称【緑マット】にランドセルを置いてOKというルールがあるのですが「それを自宅でもやってみよう〜!」と子どもと考えたのです。

「明日の学校の準備が全て終わって、寝る前までにはラックに戻そうね」と声をかけていました。

学校のお便りが散乱・・・整理しやすく見つけやすい収納アイデアは?

学校のお便りは量も多くてびっくりすることもありますよね。低学年の子どもにとっては、お便りを持ち帰って、連絡バッグから出して、保護者に見せて片づける……という一連のプロセスもハードルが高いもの。シンプルな仕組みを考えていきましょう。

お便りポスト作成&ポイポイ収納で解決!

お便りはここに入れる、とわかるようにお便りポストを用意しましょう。我が家でも、帰宅後、子どもたちが入れたものを私がチェックするスタイルになり「お便り出したの?」の声かけや連絡モレがほとんどなくなりました。

どんどん増えていくテストプリントや使い終わった教科書やノート類。我が家はボックスを用意して、ポイポイ放り込み収納しています。

「ファイリングをしたほうがいいのでしょうか?」というご質問をいただくこともありますが、低学年には教科や学期ごとのファイリングは難しいことも。テストを振り返ることは時々あったとしても、一番上に最近のものがあるので、ボックスに投げ込むだけのシンプルな仕組みがおすすめです。

だんだんと収納しきれないほどたまっていく・・・捨てることもできないしどうすればいい?

どれだけきれいに整理整頓しても、時間がたてば収納ボックスの容量を超えてモノがたまっていくことも……。特に低学年は、工作やお絵かきの作品、絵日記なども多く、部屋中モノであふれかえってしまいますよね。そんなときは、学期末などのタイミングをうまく使っていきましょう。

終業式を見直しデーにして解決!

学期末や進級する年度末のタイミングは、収納しているものの見直しデーに。半日で帰ってくる終業式の日などをうまく活用して「処分する」「とっておく」の判断をしていきましょう。

見直しデーを家族の恒例行事にしていくのもおすすめ。「このテストはとっておきたい」「これはいらない」など、お子さまと一緒に判断したり「宿題をいつやるか」いっしょにスケジュールを立てて長期休みの見通しを立てる日にしてみましょう。

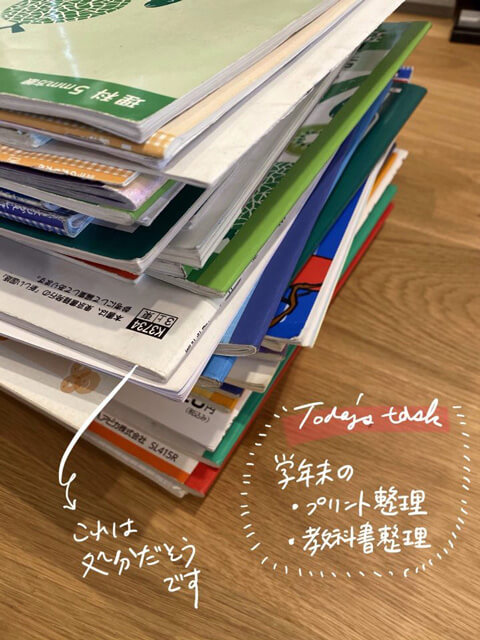

学年末のプリント&教科書整理の結果。処分するものが決まり、机周りもスッキリしました。

このタイミングで新学期に買い足しが必要なものをチェックしたり、机の引き出しやラックの中身を一緒に整理したりすると同時に拭き掃除もすれば、気分もすっきり! 長期休みの見通しをはじめに立てることで、休みの間ずっと気にしなくていいので気持ちもとても楽になります。

まとめ & 実践 TIPS

まだまだお片づけが苦手と思われがちな低学年も、シンプルで取り組みやすいルールがあればお片づけ上手に。しまえないのなら出しておいてOKのエリアをつくる、プリントを出せないなら出しておくポストを作る……。低学年のお子さまに合ったルールで、無理なくストレスフリーに解決していきましょう!

- 育児・子育て