国語苦手克服法 5年生 物語のテーマを読み取る 記述問題攻略法

お気に入りに登録

5年生の後半になると、実際の入試問題を解く機会が増え、難しい文章を読むことが多くなるため、国語の苦手な子と得意な子の差がさらにはっきりしてきます。このような差は、どこから出てくるのでしょうか? 1つ言えるのは、国語が得意な子は読み方・解き方に自分なりの「やり方」を持っているということです。

ご存知のように、国語には、それを使えば必ず解けるという算数の公式のようなものはありません。しかし、読み方・解き方に大いに役立つ「考え方」「やり方」はあります。こうした方法論を持ち、それを手がかりにすることで、読む力・解く力は確実についてきます。

そこで今回は、物語文の読み取りと、記述問題を解くのに役立つテクニックをご紹介します。

物語のテーマをとらえるには「変化」に注目!

物語文で大切なのは、テーマ(主題)の読み取りです。そして、テーマを読み取るには、「変化」がポイント。登場人物の気持ちや、人間関係が変化するところに注目しましょう。

たとえば、最初は落ち込んでいた主人公の気持ちが、何かのきっかけで上向きになる。マイナスからプラスへ向かう、成長の物語ですね。逆に、気持ちや関係がプラスからマイナスへ向かう物語もあります。気持ちなどをグラフにしてみるとわかりやすいですね。静かな気持ちで始まり、何かのきっかけで喜びを感じ、また静かに終わる物語であれば、グラフは真ん中が高い山形に。途中で落ち込んで、また元に戻るお話であれば、グラフは谷の形になります。このように、ほとんどの物語には登場人物の気持ちや人間関係に変化があります。この「変化」の部分に、筆者の伝えたいテーマが集約されていますし、入試問題でも問いの中心になることが多いんですね。

たとえば、主人公が何か失敗をして、ピンチに陥る(気持ちはプラス→マイナスへ)けれど、なんとかそこを乗り越えて、日常に戻る(マイナス→プラスへ)物語の場合。「乗り越える」間に、主人公はおそらく何かを学んでいるはずです。それは友達の大切さかもしれないし、社会のしくみや、主人公自身の新しい一面かもしれません。それが筆者の伝えたいテーマといえます。

このように、気持ちや人間関係の「変化」を見つけ、そこに込められた筆者の思いや意図を考えることで、物語の全体像を一気につかむことができます。この作業を、たとえば「ドラえもん」のような、一話完結のマンガやアニメで行ってみるのも、よい練習になります。この訓練を繰り返してテーマをつかめるようになると、物語を「読めた!」という実感が得られますし、文章を読むのも、問題を解くのも速くなります。

記述問題は「型」をとらえて要素を書き出す

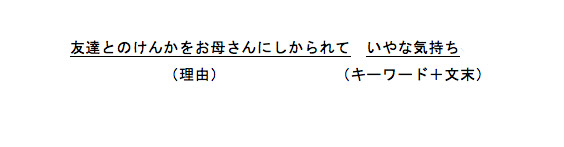

実は記述問題は、ある程度型が決まっています。答えるべき要素は、大まかに分けて次の3つです。

キーワード(問われている内容)、その理由、文末

まず、いちばん簡単な文末から埋めていきましょう。「なぜですか」なら「~から」。「どういうことですか」なら「~こと」。「どんな気持ちですか」なら「気持ち」と書けばよいですね。

次は、問われている内容。たとえば主人公の気持ちを聞かれた場合。思いつかないときはとりあえず、「いい気持ち」か「いやな気持ち」のどちらかでOKです。これが問われている内容(=キーワード)になります。

さらに、そんな気持ちになった理由を加えます。たとえば友達とのけんかをお母さんにしかられたから。これらをまとめます。

これだけなら、書くのは比較的簡単ですし、部分点はもらえるはずです。まず「書く」という第一歩を踏み出せれば、子どもたちは自信がついてきます。

模範解答と自分の解答を、要素ごとにていねいに見比べる

答えが書けたら、お子さまと一緒に、模範解答と要素ごとに見比べてみてください。ここで大切なことは、全体を比べるのではなく、「文末」は「文末」、「キーワード」は「キーワード」と要素ごとに比べることです。例えば、模範解答には「理由」が二つ書いてある、気持ちを表すキーワードに自分は使ったことのない上手な表現が使われていた、など気付くことがたくさんあると思います。模擬試験などで減点されていたら、どこがいけなかったかがはっきりわかることでしょう。書けなかった「理由」は本文のどこに書いてあったかといったことまで、ていねいに見直しましょう。

このように、手順を踏んで書き、模範解答と見比べる作業を続けると、語彙も増え、文章をまとめる力もついてきます。

今回紹介したのは、あくまで読む・書く力をつける方法論の一例です。これらを手がかりに、お子さまに自分なりの読み方・書き方を見つけていただければ幸いです。

(筆者:小泉浩明)

みんなが読んでる!おすすめ記事

- 成績が伸び悩みがちな5年生、原因は?確認ポイントと立て直しの進め方【中学受験】

- ペットが教えてくれること【後編】ペットが育む子どもの感性

- 勉強のために睡眠や遊び時間を削っていませんか?保護者が知っておきたい「遊び」の重要性と、脳を発達させる遊びのこと

- 子どもが自分から机に向かいたくなる声かけは?【赤ペン先生アドバイス】

- 第106回 「一生学び続ける」を科学する⑤ 大学教育の目標をどう設定し、育成・評価するか ~「目標-指導-評価の一体的運用」の実現に必要なこと〔前編〕

- 子供のやる気・学習意欲を育てる「遊び」のスゴイ効果

- 国語の物語文の問題で、登場人物の心情を読み取る方法がわかりません[中学受験]

- 親である私を飛びこえて子どもを叱る同居の祖母【前編】[教えて!親野先生]

- 【専門家監修】「これって過干渉?」は誰もが持つ悩み。合言葉は「手を出さずに見守ること」

![国語の物語文の問題で、登場人物の心情を読み取る方法がわかりません[中学受験]](http://benesse.jp/juken/201602/img/KJ20160201_01.jpg)

![国語の物語文の問題で、何が書かれているのかがよくわかりません[中学受験]](/_shared/img/ogp.png)