国語の実力を身につける鍵は「客観性を身につけること」と専門家

お気に入りに登録

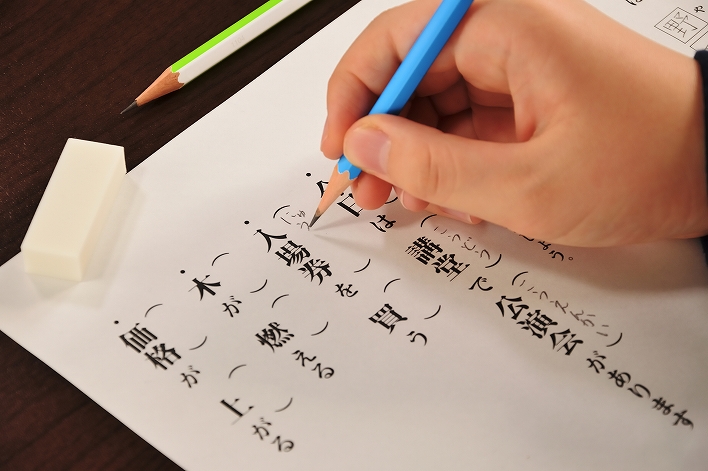

問題の好き嫌いが大きく影響し、国語の偏差値が安定しないと悩む小学生の保護者に、平山入試研究所の小泉浩明氏がアドバイスをする。

【質問】

国語の偏差値が安定しません。地元の大手塾のテストやゼミテスト(週テスト)で、偏差値70以上を取ることもあれば、60以下を取ることもあります。特に苦手な分野(説明文が苦手など)があると言うよりは、問題の内容そのものが本人の好き・嫌いに大きく影響されている感じです。好きな問題の時だけを選んで受験できるわけではないですし、どうしたら安定するのか悩んでいます。本当の国語の実力を付けさせるにはどうしたらよいのか、お知恵をお貸しください。(小5女子の保護者)

【小泉氏からのアドバイス】

物語文にしても説明的文章にしても、筆者のイイタイコトを的確につかむためには、文章をビジュアル化できる「想像力」とともに、それを「客観的に判断する力」が必要です。

「想像力」がなければ、物語文における登場人物の気持ちや、論説文における比喩表現などをうまく理解することはできないでしょう。また、「想像力」とは先を読む力でもありますから、文章を的確に速く読むことも、なかなか難しいと思います。

一方、「客観的に判断する力」がなければ、想像したことは主観的な思い込みになってしまう危険性があり、最悪の場合は筆者のイイタイコトとは全く方向の違う「妄想」になってしまう可能性さえあります。「想像力」というのは自分の経験や知識をもとにした主観的なものですから、それに「客観性」を持たせるのは相反する作業のように思えます。しかし、これらの作業を同時に行うことが、入試の国語に答えるということなのです。

お子さまの場合は「感情的」な性格であり、豊かな想像力をお持ちのようにお見受けしますので、必要なのは「客観性」を持たせることです。世の中には「絶対」ということが案外少ないこと、また、出来事には因果関係が付きものであり、その理由や原因を考えることが、それを理解する時に役立つと示すことです。それはある意味では大人になることであり、物事を深く考える方法論でもあります。具体的には、国語の問題を解いて出してきた答えに対して、「なぜそのように考えたのか?」「根拠は何か?」「他の視点はないか?」などを問いかけることでしょう。そして、そのような思索をすることで、より深い思考ができるような習慣を身に付けることだと思います。

みんなが読んでる!おすすめ記事

- 小林十市さん(ダンサー・俳優)が語る、「夢を育てる」ということ【後編】

- 国語の記述問題で少しピントがずれた答え方をしてしまう[中学受験]

- 小学生は学校の授業だけでは泳げるようにならない?現在の水泳学習事情

- 山内あゆさん(TBSアナウンサー)が語る【前編】「親子の絆を深めるために大切にしていること」

- 国語は、読解問題を客観的に読むことができません。算数は、単位の置き換え問題が苦手です[中学受験]

- とても怖がりな小3男子の将来が心配、悩む保護者に専門家がアドバイス

- 辻口博啓さん(パティシエ)に聞く、「スイーツで描いた夢・育む力」【前編】~高校までに身に付けた「逆算の生き方」~

- 「不思議の国のアリス症候群」物が大きく見えたり小さく見えたりする原因とは

- 検定3級以上じゃないとダメ? 願書記入に悩む保護者に専門家がアドバイス

![国語の記述問題で少しピントがずれた答え方をしてしまう[中学受験]](/_shared/img/ogp.png)