宝石みたいにきれい…雪の結晶の秘密とは?

空から舞い降りる雪は、直径2~3ミリの結晶からできています。そしてその多くは、顕微鏡やルーペで確認してみると、自然の状態で六角形や六つ星形などの美しい形であり、古くから多くの人々の心を惹きつけてきました。その美しさから「雪の華」と呼ばれることもあるほどです。

こんなにある! 結晶の形のパターン

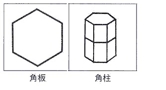

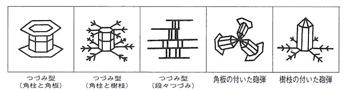

雪の結晶は、降るときの大気中の条件によって形を変え、その形はさまざまです。基本的な形としては、平らな六角形の「角板」、柱状の六角形の「角柱」の2つに分けられます。

大気の温度が「0~-4度」と「-10~-22度」のときは角板状、「-4~-10度」と「-22度以下」のときは角柱状になるといわれています。さらにそこから、大気中の水蒸気量の違いなどによって、横に広がったり縦に伸びたりして、それぞれ異なる形になっていくのです。

どのような結晶があるのか見ていきましょう。

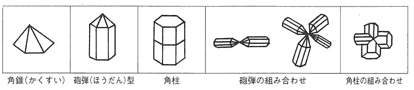

・角柱状結晶

三角錐や六角錐、六角形のふちだけが伸びた結果、刀を収める鞘(さや)のように中空となった砲弾型や、それがいくつも束になったようなものもあります。

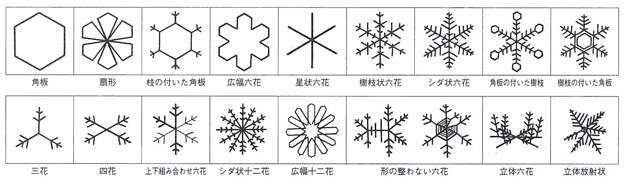

・板状結晶

板状結晶には、左右対称の扇形、花や星のような形になっている形のものや、木の枝分かれのように、側枝(そくし)を持つものもあります。中には、単純な六角形ではないもの、枝の張り方に対称性がないものなど、立体型のものなども観察されます。

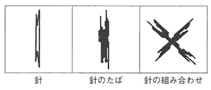

・針状結晶

細長い針が束になったり、組み合わされたりした形です。

この他にも、気温が異なる場所を移動しながら成長したことで、角板状と角柱状の両方をあわせ持つ結晶などもたくさんあります。

雪の結晶は「二つとして同じ形のものはない」といわれている、自然が生んだ繊細な芸術作品。市販のルーペや顕微鏡でも充分に観察できますから、雪を目にする機会があれば、ぜひお子さまと一緒に観察してみてはいかがでしょうか?

画像提供:加賀市中谷宇吉郎雪の科学館(中谷宇吉郎「Snow Crystals」による)