責任感が育つ ペットを飼うことで子どもに生じる変化とは

お気に入りに登録

ベネッセ教育情報サイトでは、年少~高校生の子どもを持つ保護者を対象に、「子どもとペット」に関するアンケート調査を実施した(アンケート期間2015年2月/回答者数280人)。最近では、ペットを飼える集合住宅が増えるなど、ペットを迎え入れる家庭の様子が変わっているようだ。さて、どんなペットが好まれているのだろうか。そして、子どもの教育にはどのような影響があるのだろうか。

ベネッセ教育情報サイトでは、年少~高校生の子どもを持つ保護者を対象に、「子どもとペット」に関するアンケート調査を実施した(アンケート期間2015年2月/回答者数280人)。最近では、ペットを飼える集合住宅が増えるなど、ペットを迎え入れる家庭の様子が変わっているようだ。さて、どんなペットが好まれているのだろうか。そして、子どもの教育にはどのような影響があるのだろうか。

***

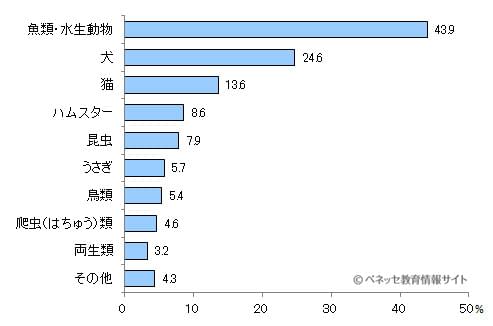

家庭ではどのようなペットが飼われているのかを伺ったところ、熱帯魚や金魚、カメなどの魚類・水生動物がトップでした。次いで犬、猫が多いようです。ほかにも、ハムスターやうさぎのような小動物に至るまで、さまざまな種類が飼われていることがわかりました。

【どんなペットを飼っていますか?(複数回答)】

ペットを飼うということは、家庭の中に新しいメンバーを迎え、家庭環境に変化がおとずれることでもあります。保護者からも「思いやりの心が育った」「責任感が強まった」との声が多く寄せられました。「ペットを飼うにあたり悩んだ、不安に感じたこと」という質問では、「子どもが世話をしなくなる」が4割を占める結果となっていましたが、多くのお子さまが「飼ってみたらほったらかし」というわけではなさそうです。

ペットの世話は毎日欠かすことはできませんし、また大変なこともあるぶん、学ぶこともあるでしょう。ペットを飼うことには、いろいろな制約や不安がありますが、もし飼うことができる環境・状態にあるのであれば、子どもの成長のためにペットとの生活を考えてみるのもよいのではないでしょうか。

出典:子どもの「癒し」「思いやり」「責任感」に変化 ペットの飼育 -ベネッセ教育情報サイト

あなたにおすすめ

- 子どもの「癒し」「思いやり」「責任感」に変化 ペットの飼育

- いい子症候群~期待に応えすぎる子どもたち【前編】

- 読書履歴を活用したデータ分析|ビッグデータを活用した教育研究│特集

- 「いい子症候群」とは?どんなお子さまに当てはまるの?

- 小学生の読書量と国語の学力、どれくらい関係する? 学力を伸ばすだけでなく、心の安定にも効果あり?!

- 聞き分けの良い子ほど爆発予備軍!? 子どものストレスサインに正しく対応できていますか?

- 子どもをほめた数、叱った数、どっちが多い?夜回り先生が語る「子どもの自己肯定感を育てるために親ができること」

- 「スマホ脳」で集中力が行方不明! 子どもにスマホ利用のマルチタスクをすすめない3つの理由

- 娘は責任感が強く、掃除をさぼる子などが許せないようです[教えて!親野先生]