国立天文台の専門家が教える、星空観察を楽しむコツ

お気に入りに登録

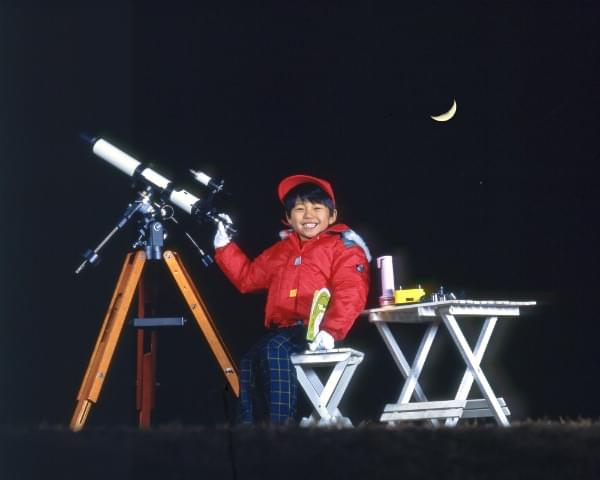

街の灯りに埋もれて星空が見えにくくなり、天の川や流れ星を見たことがない子どもたちが増えている。そんな子どもたちに、「ぜひ『星空浴』をしてほしい」と語るのは、国立天文台副台長の渡部潤一氏。夏休みの星空観察を楽しく有意義にするコツを、渡部氏に伺った。

街の灯りに埋もれて星空が見えにくくなり、天の川や流れ星を見たことがない子どもたちが増えている。そんな子どもたちに、「ぜひ『星空浴』をしてほしい」と語るのは、国立天文台副台長の渡部潤一氏。夏休みの星空観察を楽しく有意義にするコツを、渡部氏に伺った。

***

星空観察というと、星座に関する知識や天体望遠鏡がないといけないと思う人がいるかもしれませんが、星空を楽しむ第一歩は「晴れた夜、夜空を見上げること」だけです。17世紀より以前には、人類は天体望遠鏡を持っていませんでした。それでも肉眼で星を観察して、暦や方位磁石として利用してきたのです。

星空観察にはちょっとしたコツがあります。まず基本は「なるべく灯りのない場所に行く」こと。できるだけ街灯を避ける、新月の日を選ぶ、などすると、星空が見やすくなります。湿気が多く気温が高い海辺よりも、空気が澄んでいる山のほうが、どちらかといえばおすすめです。

明るい室内から屋外に出たばかりのときは、目が暗闇に慣れないので、星もよく見えません。少なくとも10分程度は、「暗闇に目が慣れるまで待つ」ことも大切です。また、じっくり観察するには、楽な姿勢をとれるサマーベッドやシートなどの準備や、防寒・防虫対策にも気を配りましょう。自分の見ている星が何か調べるのに、携帯電話などですばやく確認できる、星空早見アプリなどの活用もおすすめです。

わたしが星空観察を「星空浴」と呼ぶのは、森林浴や日光浴と同じように、星空を見上げることにはさまざまな効能があると考えているからです。星空は癒やしをもたらすだけでなく、人と人との絆を深めるきっかけにもなります。星を見ながらであれば、親子で普段言えないことも言い合えることもあります。ぜひこの夏は、ご家族で「星空浴」を楽しんでみてください。

あなたにおすすめ

- 10歳までに「異性の親と一緒にお風呂」を卒業した家庭は約50%! 小中学生のお風呂事情

- 1歳の子どもが1日に何度も目をぎゅっとつぶる。何かのサイン? 小児科医が回答!

- 子どものトイレが近くなった……頻尿になる原因と対策は?

- 親子の絆が深まる!? 専門家がすすめる「星空浴」とは?

- 子どもの「まばたき」が多くて気になる…これって「チック」?原因や解消法は【医師監修】

- おもらし 緊張(毎日保育園や家でおもらしやおね…)

- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]

- 色がわからない2歳の子ども。色覚異常の可能性は? 小児科医が回答!

- おねしょ 治らない(ほぼ毎日おねしょをします。診察…)

![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)