【PR】スマホ時代の⼦どもたちを守るために〜保護者が知っておきたい安全対策

- 育児・子育て

春は進級・進学の季節であり、初めてスマートフォンを持つ子どもが増える時期です。

スマホは子どもたちの日常に欠かせない存在となっており、中にはデジタル空間に居場所を求める子どももいます。そのため、単純にインターネットから遠ざけるのではなく、適切な使用方法を伝えることが重要です。

一方で、思春期の子どもたちは心身ともに不安定であり、好奇心も旺盛。そのうえ社会経験が乏しいため、思春期の子どもたちがインターネットを通じたトラブルに巻き込まれる事例があとを絶ちません。

本記事では、スマホ時代の子どもたちを守るために知っておきたいスマホ利用のリスクや現状と、保護者ができる対策、万が一の時の相談窓口などをご紹介します。

この記事のポイント

スマホ利⽤のリスクと被害事例

まずは、スマホの使用やインターネットの利用に潜むリスクと、具体的な被害事例をご紹介します。

・自画撮り被害:児童ポルノへの巻き込まれや、セクストーション(性的脅迫)。

・SNS・オンラインゲームを通じた被害:児童買春(パパ活)、性被害、誘拐などの犯罪被害。

・ネットいじめ・誹謗中傷のリスク:加害者・被害者のどちらにもなる可能性がある。

・闇バイトの危険性:「短時間」「高額」「ホワイト案件」などの甘い言葉で誘われ、犯罪に加担してしまうリスク。

・オンラインカジノの危険性:海外の合法サイトであっても、日本国内からアクセスしてお金を賭けることは犯罪となる。

自画撮り被害の一つであるセクストーションは、被害者に性的な動画・画像を送信させ、「ネット上にばらまく」などと脅して金銭を要求したり、さらに過激な画像を要求したりする手口です。

また近年は、SNS等を通じて気軽に発信ができる機会が増えたことで、被害に遭うリスクだけでなく、加害者になるリスクも高まっています。たとえばネットいじめや誹謗中傷がこれに該当します。

このほか、交際相手との間で、性的な画像を撮る・撮られる、又はそれを友達に共有する・されることで、知らない間に犯罪の加害者や被害者になってしまうこともあります。

そのため、被害者・加害者になるリスクがあることを保護者だけではなく子ども自身も理解したうえで、保護者が一方的に子どものスマホ利用を制限するのではなく、子どもが安心・安全に使える環境を整えてあげることが重要です。

保護者ができる対策

子どもたちがスマホで何を見て、何を発信し何を受信しているか、保護者が正確に把握することは困難です。こうしたなかで、子どもたちをスマホトラブルから守るために、保護者は何をしたらよいのでしょうか。

子どものスマホトラブルの回避に有用だといわれているのが、フィルタリングの実施です。

フィルタリングとは、子どもがインターネットで有害なサイトやアプリにアクセスするのを防ぐ機能のことで、年齢に応じて適切なサイトだけを閲覧できるように設定できます。

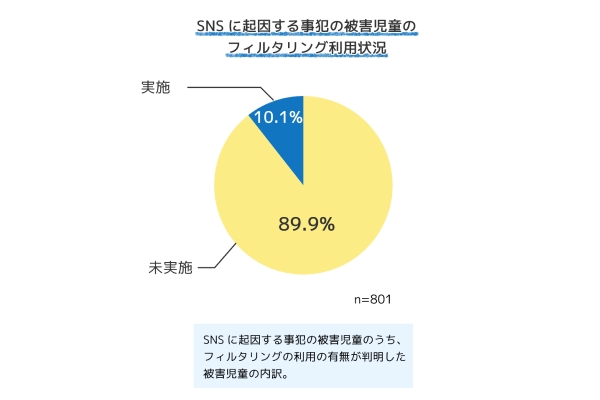

「具体的な被害事例」でご紹介したとおり、スマホを利用する子どもたちの多くが、何らかの被害に遭うリスクを抱えており、フィルタリングの有無と被害への遭いやすさについては、ある程度の相関関係が見られることがわかっています。

たとえば令和6年の警察庁による統計データ(※1)によると、SNSに起因する犯罪被害に遭った子どもの約89.9%が、フィルタリングを使用していませんでした。これは同年の平均フィルタリング実施率(約46% ※2-P20)を上回る数値です。

こうした結果から、フィルタリング未使用の子どもほど、被害に巻き込まれる可能性は高くなるといえるでしょう。

とはいえ、フィルタリングを実施しておけば安心ということではありません。子どもをスマホトラブルから守るために保護者ができる具体的な対策として、以下では「ペアレンタルコントロール機能の設定」と「家庭でのルール作り」についてご紹介します。

対策① ペアレンタルコントロール機能を設定する

ペアレンタルコントロール機能とは?何ができる?

ペアレンタルコントロール機能を使うことで、子どもの安全を守るためのさまざまな管理・設定が可能になります。

・アプリのダウンロード・課金の管理

・スマホの利用時間の管理

・特定のアプリやサイト・コンテンツのフィルタリング設定

・子どもの位置情報の確認や共有設定 など

また、ペアレンタルコントロール機能では、子どもの安全だけでなく健康を守る観点からも、さまざまな設定が可能です。

・画面との距離を適切に保つ設定

・通知等の調整(iOS 集中モード/Androidフォーカスモード)

・休止時間の設定(iOS 休止時間/Android おやすみモード) など

ここでは、「アプリのダウンロードや課金の管理」と「フィルタリングの活用」についてご紹介します。

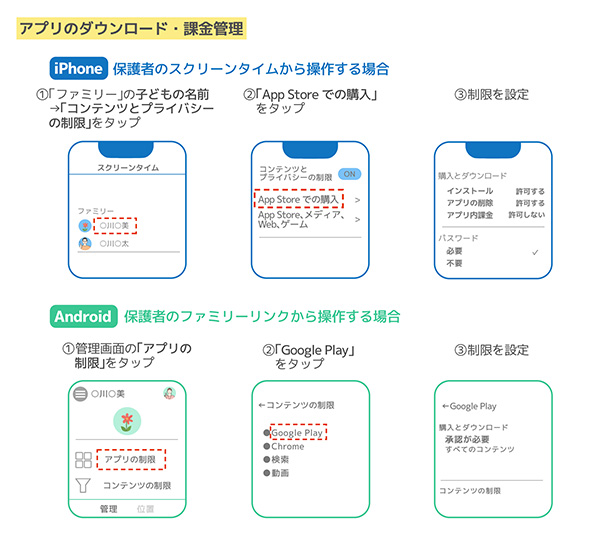

アプリのダウンロード・課金管理

子どもが自由にアプリをダウンロードしたり、ゲーム内で課金したりするのを防ぐために、以下の設定が可能です。

・アプリのインストール時に保護者の許可を求める

・アプリ内課金の制限(「購入に対して承認が必要とする」に変更)

・年齢に応じたアプリのみ利用できるように制限 など

思わぬ高額請求を防ぐためにも、しっかり設定しておきましょう。

参考)

・iPhone や iPad でスクリーンタイムを使ってアプリ内課金を無効にする

・お子様が利用するGoogle Playアプリを管理する|Guidebooks

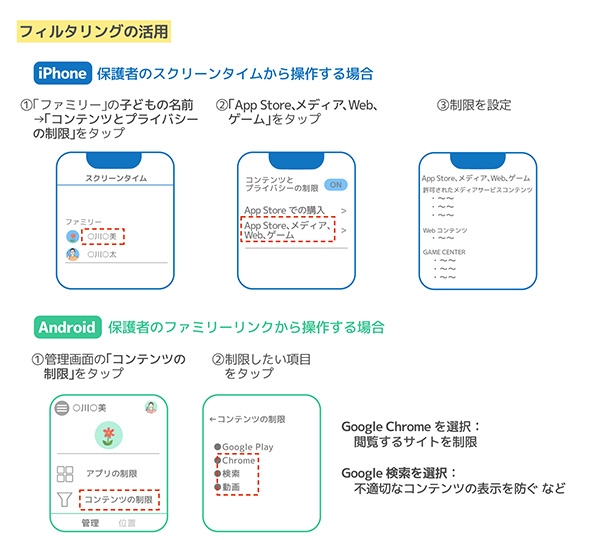

フィルタリングの活⽤

フィルタリングを利用することで、アダルトサイトや暴力的なコンテンツ、犯罪を助長する情報などから子どもを遠ざけられる可能性が高くなります。

こども家庭庁の調査(※2-P24)によると、青少年保護者の約95%がフィルタリングを「知っていた・なんとなく知っていた」と回答していますが、実際にフィルタリングを利用している割合は約46%と低い水準にあり、より一層の普及が望まれます。

また、フィルタリングを活用することはペアレンタルコントロールの一つであり、子どもの年齢や発達段階に応じて保護者が設定し、常に最新の状態を保つことが重要です。

フィルタリングを活用することで、以下のような管理・設定が可能になります。

・閲覧できるWebサイトの制限

・不適切なコンテンツの表示を防ぐ

・ゲームアプリでできることを制限 など

たとえば、iPhoneのGAME CENTERでは、スマホゲームでの友達追加やメッセージの送受信、アバター変更など細かい部分まで制限可能です。しかし、ゲームの機能を知らない保護者が設定するのはなかなか難しいもの。

その場合は、子どもの学年や年齢などを指定することで、端末全体のフィルタリング機能が適切な設定に切り替えられます。あとは子どもと話し合いながら、制限範囲を調整するとよいでしょう。

参考)

・お子様のiPhoneやiPadでペアレンタルコントロールを使う

・Chrome 上でのお子様のアクティビティを管理する|Guidebooks

・Google セーフサーチを使用する|Guidebooks

ペアレンタルコントロールを始めるにはどうすればいい?

ペアレンタルコントロールとは、子どもが安全に利用できるインターネット環境を保護者が整えてあげることを指し、スマホには、このペアレンタルコントロールをサポートするための機能が備わっています。先ほどご紹介したフィルタリングも、ペアレンタルコントロール機能の一つです。

ペアレンタルコントロール機能の設定手順はOSの種類やバージョン、端末によって異なります。ここではiPhoneとAndroidスマホの利用を例に、それぞれのペアレンタルコントロールの利用開始手順と、親子でスマホのOSが異なる場合のペアレンタルコントロールの選び方についてご紹介します。

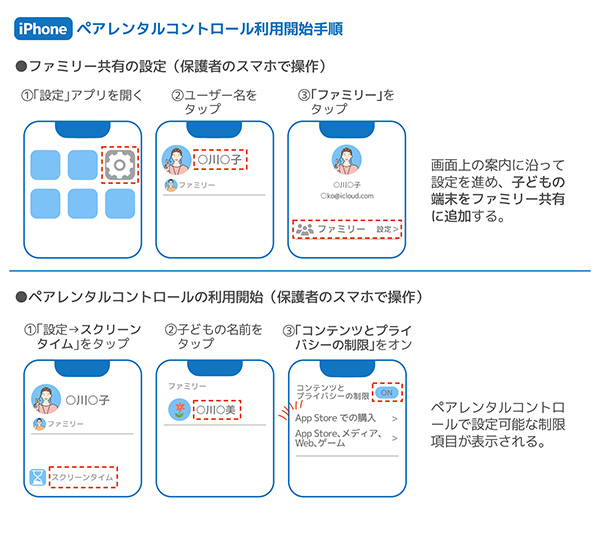

iPhoneのペアレンタルコントロールの利用開始手順

iPhoneでは、「ファミリー共有」を設定することで、保護者のスマホから子どものスマホの遠隔管理を可能にしたうえで、「スクリーンタイム」を使ってペアレンタルコントロールを実施します。

参考)

・iPhoneでファミリー共有を設定する|Apple Support

・お子様のiPhoneやiPadでペアレンタルコントロールを使う

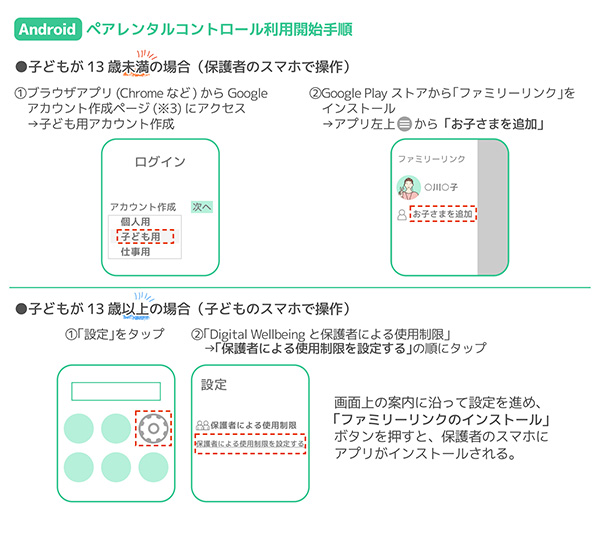

Androidスマホのペアレンタルコントロールの利用開始手順

Androidでは、Googleの「ファミリーリンク」アプリを使うことでiPhoneと同様の管理が可能です。ファミリーリンクを利用する場合、子どもが13歳未満なら保護者のスマホから、13歳以上なら子どものスマホから設定を開始します。

ペアレンタルコントロール機能の設定は、ファミリーリンクアプリから実施します。

※3:https://accounts.google.com/signin

参考)

・Android のファミリー リンクで子どものスマホを管理。時間制限や位置情報を共有する方法を紹介|Android Magazine

・お子様のアカウントを新規作成する方法|Guidebooks

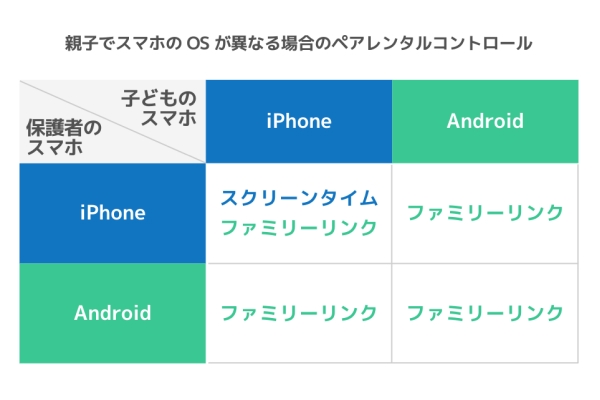

親子でスマホのOSが異なる場合のペアレンタルコントロールの選び方

「保護者がiPhoneで子どもがAndroidスマホ」、またはこの逆の組み合わせでも、ペアレンタルコントロールを利用できます。

親子それぞれのスマホのOSと、おすすめのペアレンタルコントロールを表にまとめました。

Android(保護者)+iPhone(子ども)の場合、子どものiPhoneで「スクリーンタイム」の設定は可能ですが、「ファミリー共有」による遠隔管理はできません。そのため、親子でOSが異なる時は「ファミリーリンク」の利用がおすすめです。

対策② 家庭でのルールを作る

初めてスマホを買い与える際は、スマホの使い方のルールを事前に決めておくことが大切です。

こども家庭庁の調査(※2-P17)によると、学年が上がるほどルールが決められていない家庭が増加しています。また、子どもと保護者の間で「ルールの有無に関する認識のギャップ」が広がる傾向にもあります。

家庭でよく話し合ってルールを設定することは、スマホの使いすぎやインターネット上の危険から子どもを守ることのほか、何かトラブルが起きた時に、保護者が早く気付いてあげることにも繋がります。そのため、スマホ利用のルールは保護者が一方的に決めるのではなく、親子で話し合いながら適切なルールを作成することが重要です。

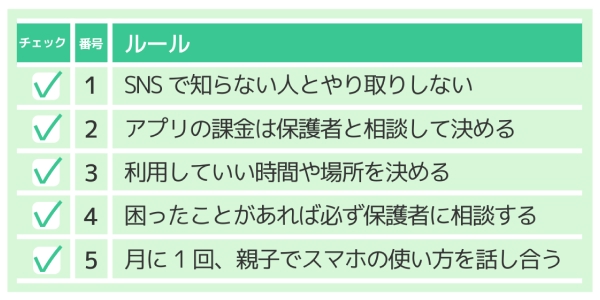

どんなルールがいい?ルールの例

・利用時間や場所を決める:1日に利用できる時間や、利用する時間帯、場所(部屋など)を具体的に決める。

・SNSの利用目的を明確にする:利用するSNSの種類や利用目的を定め、適切に活用する。

・知らない人とのやり取りを制限する:SNSやオンラインゲームなどで知り合った人とメッセージ交換したり、会ったりしない。

・人を傷付けるような発信をしない:相手が友達かどうかにかかわらず、人を不快な気持ちにさせる発信ではないか考える。

誹謗中傷・人権侵害に該当する発信は、子ども自身が発信せずに誰かの発言を拡散・再投稿した場合でも、加害者として責任を負う可能性があることを必ず伝え、ルールに盛り込むとよいでしょう。

また、親子で決めたルールはチェックリストにして、いつでも確認できる場所に貼っておくと、ルールを意識しやすくなるかもしれません。

このチェックリストを見ながら、月に1回ほど親子でスマホの使い方について話し合うのもおすすめです。1か月の利用状況を振り返り、ルールを守って使用できたか子どもに聞いてみましょう。

また、困ったり危険を感じたりする場面がなかったかを確認することも重要です。子どもの話の中にある「トラブルの芽」にいち早く気付き、摘み取ることができれば、大きなトラブルを未然に防げるかもしれません。

ルールを守るためにどうする?

スマホ使用のルールを決めても、ルールが守られなければ子どもの安全も守れません。

そのため、保護者が決めたルールを一方的に押し付けるのではなく、子どもと一緒に話し合い、合意形成を図ることが重要です。

また、ルールを決める際は子どもの意見を尊重し、子どもが納得できる内容にすることでルールが守られやすくなります。さらに、現実的なルールを採用することも大切です。

ルールを厳しくするだけでなく、親子間のコミュニケーションを密にし、スマホを使わない活動も充実させることが大切です。たとえば一緒に映画を観たり、料理をしたりするなど、スマホを使わない時間を積極的に設けることで、スマホに依存しない生活習慣を育てることができます。

また、保護者自身がスマホの使い方において良い模範を示すことも大切です。たとえば、食事中はスマホをいじらない、夜遅くまでスマホを使わないなど、保護者がルールを守る姿勢を見せることで、子どもも自然とルールを守れるようになるかもしれません。

スマホ利⽤の⾃主管理(セルフコントロール)への移⾏

子どもたちは、ゲームやSNSだけのためにスマホを使っているわけではありません。勉強や電車の乗り換え時間の確認など幅広い用途に活用しており、年齢が上がるにしたがって利用時間も増えていきます。

そのため、子どもの成長に合わせて、ペアレンタルコントロール(保護者による制限)からセルフコントロール(自主制限)に移行するのが理想的です。

・小学生〜中学生:保護者が主体的に管理し、フィルタリングや利用時間制限などを設定。

・中学生〜高校生:徐々に自主管理へと移行し、自分で利用時間を管理したり、利用するアプリを選んだりできるようにする。

・高校生〜成人:自己管理を促し、リスク回避能力を高めるとともに、保護者は子どもが困った時に相談できるよう、日頃から声かけをする。

保護者はただ単に制限を緩めるのではなく、子どもの自主管理をサポートし、適切な助言ができるようにしましょう。

もしも何かあったら……

もし子どもがネット上でトラブルに巻き込まれたり、被害者・加害者になったりしてしまった場合は、保護者は子どもの味方となり、防波堤となってあげてください。

特に、SNSでの誹謗中傷被害は深刻です。昨今は被害だけでなく加害者になるケースも問題視されています。またセクストーション被害は事案の性質上、保護者に相談しづらく、発覚した時には被害が深刻化しているケースもあるため、早めに保護者や警察が介入する必要があります。

子どもに何かがあった時、もしくは「あるように感じられた時」に、保護者が利用できる相談窓口をご紹介します。

・こどもの人権110番(法務省)

・違法・有害情報相談センター

・最寄りの警察署(警察署一覧)

・法テラス

・まもろうよこころ

・誹謗中傷ホットライン (※相談は実施しておらず、投稿削除などの対応を促す通知を行います)

誹謗中傷やセクストーションだけでなく、どんな被害・加害でも、子どもから相談があった際には子どもを責めずに、相談してくれたことをほめ、「話してくれてありがとう」と伝えましょう。

まとめ

スマホは便利なツールですが、使い方を間違えると子どもたちに大きな危険をもたらす可能性があります。まずは保護者がスマホについての正しい知識を持つことから始めましょう。

ルール作りやフィルタリングを活用することで、子どもがスマホを利用する際の安全性を高めることができます。

また、万が一子どもに何かがあった時、保護者は守ってあげなければなりませんが、最終的には子ども自身のリスク回避能力を高めることが大切です。

年齢に応じたペアレンタルコントロールから、最終的にはセルフコントロールに移行できるように、この機会にぜひ親子でスマホ使用ルールの設定や見直しに取り組んでみてください。

※1:令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況|警察庁生活安全局人身安全・少年課(P20)

※2:令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(速報)|こども家庭庁(P18)

こども家庭庁リーフレット「賢く・便利に・安全に!今どきのネットの使い方」

Presented by こども家庭庁

- 育児・子育て