進路選択のために保護者や教員にできることは?【データにみる「子どものなりたい職業」(3)】

- 進路・職業

進路について深く考える経験をした子どもは、学習意欲が高く、積極的に学びに取り組む姿勢がみられます。

しかし、東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で行った「高校生活と進路に関する調査2024」では、6割が「自分の適性(向き・不向き)がわからない」「どういう基準で進路を選択すればよいかわからない」と回答しており、進路を考えることは、多くの子どもにとって難しい様子もうかがえます。

では、どうすれば子どもたちが進路を考える環境をつくれるのでしょうか。

ここでは、東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で行う「子どもの生活と学びに関する親子調査2024」の結果をもとに、学校や家庭でできる具体的な取り組みについてみていきます。

学校での取り組みが進路探索の機会を広げる

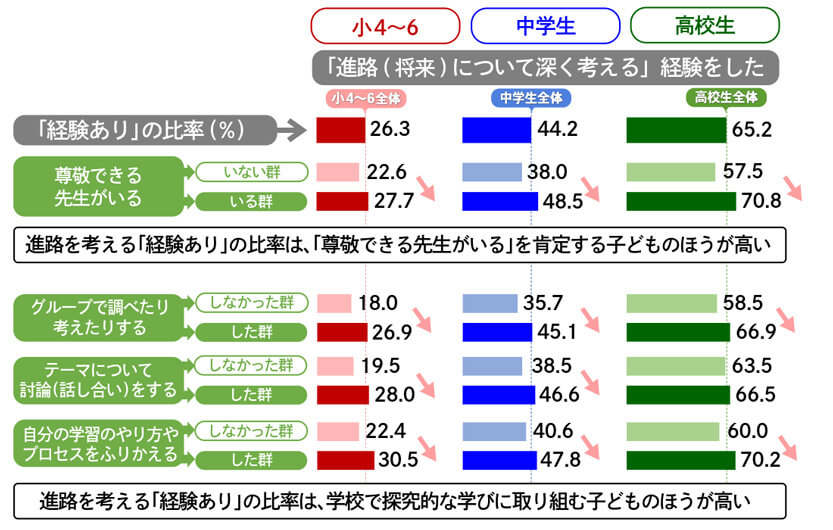

調査では、この1年の間に「進路(将来)について深く考える」経験をした子どもの割合は、小学4~6年生で26.3%、中学生で44.2%、高校生で65.2%でした。分析では、どのような子どもがそうした進路の探索を行っているのかを検討しました(図1)。

図1 進路を考える経験(尊敬する先生の有無/探究活動の有無別)

*東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査」2024年。

※検定の結果、有意な差がある個所について矢印を示した。

その結果、「尊敬できる先生がいる」「先生に悩みを話す」「先生に感謝する」など、先生との関係が良好な子どもほど、進路について深く考える経験をしていることがわかりました。先生との信頼関係が子どもたちの進路意識を育むうえで重要な役割を果たしているようです。

さらに、授業での取り組みも進路意識の形成に関連していることが確認されました。

「グループで考える」「討論をする」「レポートにまとめる」「ふりかえる」などの探究的な学びを経験している子どもほど、進路を探索する機会が多い傾向にあります。

探究的な学びでは、教科を横断して自分の関心に基づいて問いを立て、課題を解決することが求められます。このような学習では、自分が学びたいことや興味を持つ分野を考える必要があり、それが進路意識と結びついている可能性があります。

学校では近年、探究的な学びを重視する動きが広がっています。

先生方には、子どもたちが主体的に学びに取り組める環境を整え、進路に向き合うきっかけを提供する役割が求められます。

たとえば、学んでいること・学びたいことが、社会や自分の将来とどのように関わっているのかを子どもが考える時間を設けることで、進路意識を育むことができるでしょう。

家庭での取り組みが進路意識の形成を支える

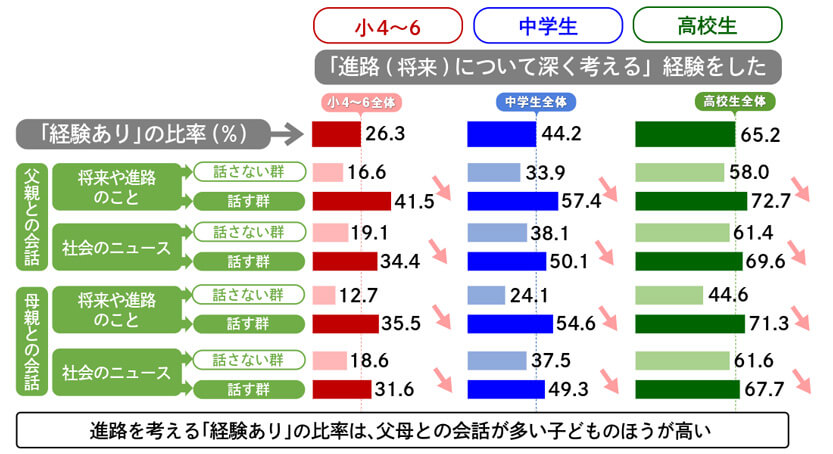

学校だけでなく、家庭での取り組みも子どもたちの進路意識に大きな影響を与えています。調査によると、父母との会話が多い子どもほど、進路について深く考える経験をしていることがわかりました。特に、「将来や進路のこと」「社会のニュース」といったテーマを含む会話が、進路意識の形成に役立っているようです(図2)。

会話を通じて、職業や社会のことを知るきっかけが生まれているのかもしれません。

図2 進路を考える経験(父母との会話別)

*東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査」2024年。

※検定の結果、有意な差がある個所について矢印を示した。

また、図表は省略しますが、保護者が子どもに「自分の考えを持つこと」「挑戦すること」「目標を持つこと」などの大切さを伝えるほど、進路について考える機会が多いことが明らかになっています。

保護者が伝える価値観は、子どもたちが進路意識を育むうえで重要な役割を果たしているようです。

家庭での取り組みとしては、次のような方法があげられます。

●進路について話し合う時間を設ける

子どもが興味を持つ職業や分野について一緒に調べたり、話し合ったりすることで、進路について考えるきっかけをつくる。

●社会の出来事について対話する

ニュースや社会問題について意見を交換することで、子どもが社会とのつながりを意識するようになる。

●挑戦を応援する

子どもが新しいことに挑戦する際にサポートし、自信を持って取り組める環境を整える。

保護者の方々には、子どもたちが主体的に進路を模索できるよう、対話を通じて寄り添い、サポートする姿勢が求められます。

子ども主体の進路選択を支えるために

学校や家庭での取り組みが進路意識の形成に重要な役割を果たしていることがデータから読み取れます。では、周囲の大人は具体的にどのように子どもたちを支えればよいのでしょうか。

まず大切なのは、進路探索のプロセスにおいて子どもの主体性を尊重することです。

子ども自身が進路について深く考え、自分で決定する経験を積むことで、将来への自信や責任感が育まれます。保護者や先生は、必要な時に意見を伝えたり、情報を提供したりすることで、子どもたちが進路を選ぶ過程をサポートする役割を果たします。

たとえば、保護者が「この職業は安定しているから選びなさい」と一方的に勧めるのではなく、「あなたが興味を持っている分野にはどんな仕事があるのか、一緒に調べてみよう」と提案することで、子どもが主体的に進路を探索するきっかけをつくることができます。先生も同様に、子どもたちが自分の興味や適性を見つけられるようなアドバイスを心がけることが大切です。

進路について考えるプロセスは、子どもたちが自分自身を知り、社会とのつながりを意識する重要な機会でもあります。周囲の大人が子どもの進路選択を温かく支え、適切な情報やサポートを提供することで、子どもたちは自分らしい未来を自信を持って切り開いていくことができるでしょう。

詳しい分析結果を「データ集」にまとめています。こちらもご覧ください。

https://benesse.jp/berd/special/datachild/datashu08.html

- 進路・職業