学習意欲UPのカギは進路探究!?深く考える経験は何をもたらす?【データにみる子どものなりたい職業(2)】

- 進路・職業

小学生から高校生の子どもたちに「なりたい職業」を尋ねたところ、あこがれる職業や関心の対象は学年によって変化がありました。では、子どもたちが自分の進路について深く考えることには、どのような意味があるのでしょうか。

東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で行った「子どもの生活と学びに関する親子調査2024」の結果を用いて、進路を探索することが子どもたちにもたらす影響について検討してみたいと思います。

子どもたちはどれくらい進路を意識しているのか?

まず、「進路(将来)について深く考える経験」がどのくらいあるのかについて、調査結果を確認してみました。この1年間でそのような経験をしたかどうかを子どもたちに尋ねたところ、小学4~6年生では26.3%、中学生では44.2%、高校生では65.2%が「経験あり」という結果でした。学年が上がるにつれて、進路を考える機会が増えていることがわかります。

特に、中学3年生や高校3年生の進路の決定時期には、この比率が高くなりました。

進学する学校の選択や将来の職業を意識するタイミングで、子どもたちは進路を考える機会が増えるようです。

このような経験は、単に目の前の選択肢から選ぶだけでなく、子どもたちの成長にさまざまな影響を与えていることがデータにも示されています。

進路への意識が学習意欲に与える影響

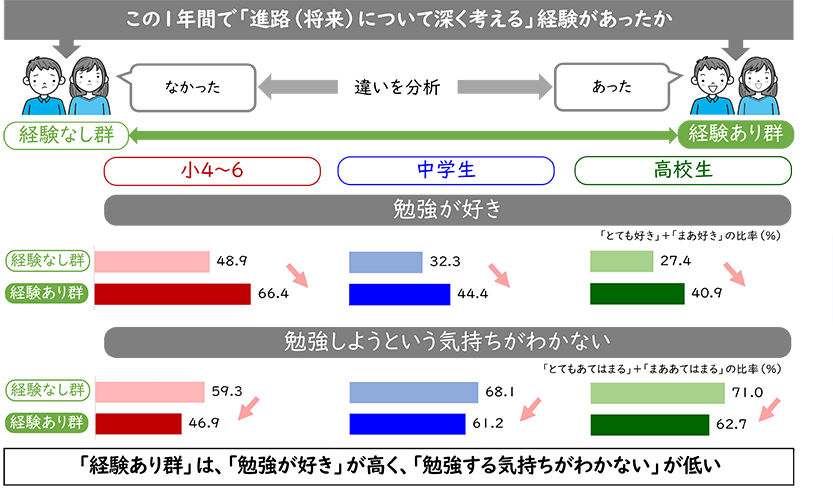

進路を深く考える経験をした子どもたち(以下、「経験あり群」)は、そのような経験がない子どもたち(以下、「経験なし群」)に比べて、学習意識が高い傾向が見られました。

図1に示されているように、たとえば、「経験あり群」の子どもは「勉強が好き」と回答する比率が高く、「勉強しようという気持ちがわかない」と回答する比率が低いことがわかりました。

図1 学習意識(進路を考える経験の有無別)

*東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査」2024年。

※検定の結果、有意な差がある箇所について矢印を示した。

このような結果が生まれる背景には、学習の動機付けが関係していると考えられます。

「経験あり群」の子どもたちは、自分が学習する理由について「新しいことを知るのがうれしいから」といった内発的動機付けや、「自分の希望する高校や大学に進みたいから」といった同一化的動機付けが高いことがわかりました。同一化的動機付けとは、自分の目標や夢を「自分ごと」としてとらえ、その実現に向けて意欲が高まることを指します。たとえば、「この勉強が自分の将来に役立つ」と感じることで、自然と学習意欲が高まるような状態です。

私たちはこれまでの分析で、近年、子どもたちの学習意欲が低下していることを指摘してきました。しかし、進路に向き合う経験が学習意欲の向上に効果的であることが、この結果からうかがえます。自分の将来についてあれこれ考え、学びがそれにどう役立つか結び付けるような機会を持つことが大切といえそうです。

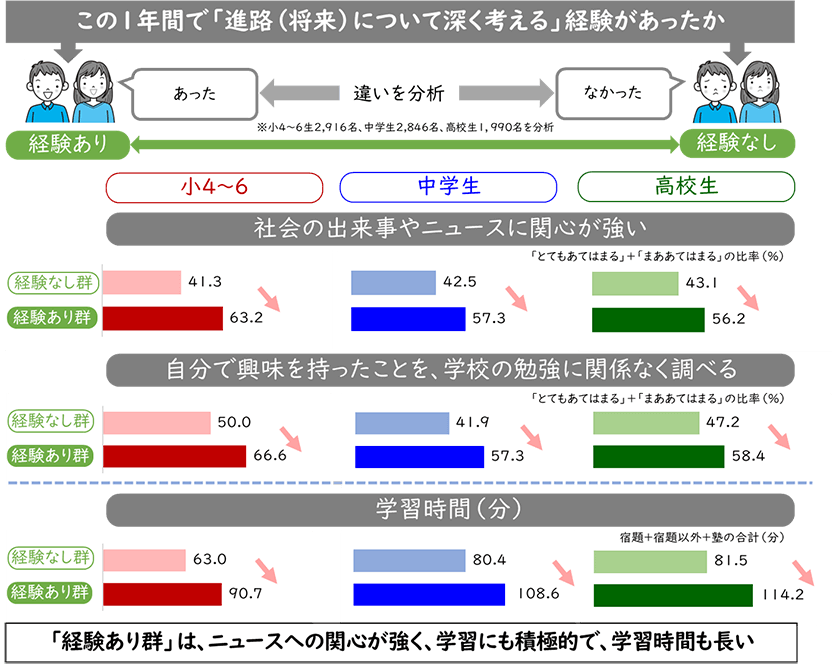

進路意識が学習行動を活性化させる理由

さらに、「経験あり群」の子どもたちは、「社会の出来事やニュースに関心が強い」と回答する比率が高く、「興味を持ったことを、学校の勉強に関係なく調べる」といった行動も多く見られました。学習時間も長い傾向があり、進路を意識することで学習に積極的になることがわかります(図2)。

図2 学習行動(進路を考える経験の有無別)

*東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査」2024年。

※検定の結果、有意な差がある箇所について矢印を示した。

この結果は、進路について深く考えることが、子どもたちの学びへの姿勢や行動にプラスの影響を与える可能性を示しています。進路を意識して「なぜ学ぶのか」を深めることで、社会に対する関心が高まり、実際の学習行動にもつながるのでしょう。

また、興味深いのは、子どもの成績を統制して分析しても、「進路を深く考える経験」の効果が見られたことです。つまり、進路を探索することは、現在の成績の良しあしに関係なく、すべての子どもにとって学習や関心の広がりにプラスの影響を与えるということです。

進路選択における期待-価値理論

子どもたちが進路を選択する際に、どのような基準で決めるのかを理解するうえで参考になるのが、「期待-価値理論(Expectancy-Value Theory)」です。

この理論では、人が何かを選び、それに努力を注ぐかどうかは、「成功の可能性(期待)」と「その行動に感じる価値」の2つの要素で決まるとされています。職業選択にあてはめると、「その職業になれそうかどうか」と「その職業になることにどれだけの価値を感じるか」が、選択の基準になります。

しかし、現代は、AIやデジタル技術の進展、働き方の多様化など、社会や職業の在り方が急速に変化しています。そのようななかでは、職業選択を「なれそうかどうか」で決めるのではなく、「本当に自分がなりたいか」を優先することがますます重要になってきます。また、「なる価値が高いかどうか」についても、社会的な評価や周囲の意見にとらわれるのではなく、自分自身がその職業にどれだけの意義や魅力を感じられるかが重要になります。

「なりたい職業」が早期に決まり、一貫していることが重要なのではありません。むしろ、社会のしくみや自分の適性をじっくりと探り、さまざまな情報や経験を通じて未来を模索するプロセスこそが、子どもたちの可能性を広げます。子どもたちには、試行錯誤を重ねながら、自分でその職業につく価値を判断し、自分らしい基準で進路を選択する力を育んでほしいと願います。この力こそが、変化の激しい時代を生き抜くための大きな財産となるでしょう。

最後に

とはいえ、子どもがその力を身に付けるには、周囲の大人の支えが欠かせません。

子どもはまだ経験が限られているため、保護者や先生が適切な情報や視点を提供し、迷った時に背中を押してあげることが必要です。お子さまが自分らしい未来を描けるように、保護者や先生はどのようなサポートができるのか、ぜひ考えてみてください。

- 進路・職業