心の回復力・レジリエンスは、どうやったら身に付けられる?国際調査の結果からわかった子どもへの実践的な関わり方

- 教育動向

レジリエンス(resilience)という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

最近では、困難な状況や逆境から立ち直るために必要な、この力が注目されています。

ベネッセ教育総合研究所が運営を支援するチャイルド・リサーチ・ネット(以下CRN)がアジア8か国・地域で行った、レジリエンスに関わる調査をひも解きながら、子どものレジリエンスを育むために保育現場で実践されている事例をご紹介します。

ベネッセ教育総合研究所・CRNの小川淳子研究員監修のもと、保育実践を参考に、保護者の関わり方を考えていきましょう。

レジリエンスとは? アジア地域で行った、子どものレジリエンスに関する調査

レジリエンスは「しなやかさ」や「たくましさ」など幅広い意味合いをもつ言葉で、じつは決まった定義はありませんが、困難な状況にもかかわらずうまく適応する力、逆境や困難があった時に立ち直る力などと理解されています。心の回復力ともいえるでしょう。

貧困や家庭不和、病気といった困難な状況や、人生を左右するような挫折や逆境だけでなく、生活の中で見舞われるさまざまなダメージから回復するためにも、このレジリエンスが大切だと考えられています。

<参考記事>

「レジリエンス」とは?教育で注目を高める理由や子どもにとっての重要性を解説

CRNは、1996年の設立以来、子どものウェルビーイング(心身の良好な状態、幸福)実現のためにさまざまな活動を行ってきました。

活動のひとつとして、アジア8か国・地域(※1)の研究者と連携し、2021年より子どものウェルビーイングとレジリエンスに着目した調査を実施しています。

その1つが「子どものレジリエンスを育む保育実践に関する調査2024」(※2)です。

それまでの調査で「子どものレジリエンスはウェルビーイングに強く関連する」こと、「子どものレジリエンスに重要なのは、保護者や保育者のサポートである」ことが示唆されていました。本調査では、保育現場で子どものレジリエンスを育む実践がどのように行われているかを明らかにするために、8か国・地域の保育者へインタビュー調査を行いました。

保育のプロフェッショナルである保育者が実践していることは、保護者に置き換えても有意義な点が多いと考え、今回、その一部をご紹介します。

幼い子どもにとっての「困難」や「逆境」とは? 保育者の視点から分析

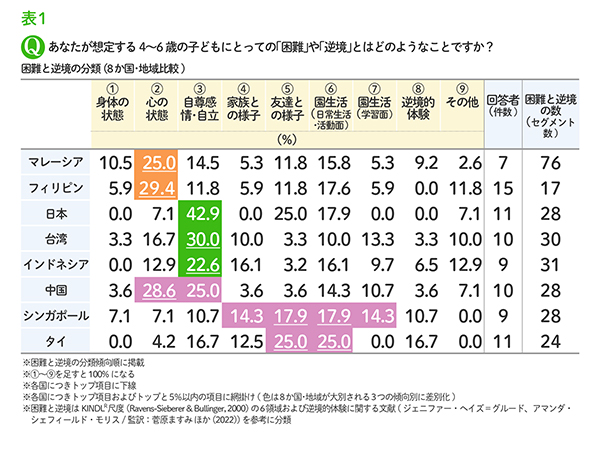

「子どものレジリエンスを育む保育実践に関する調査2024」で、「あなた(保育者)が想定する4~6歳の子どもにとっての『困難』や『逆境』とは?」と質問しました。

つまりレジリエンスが必要となる場面です。すると、以下のような結果が得られました(表1)。

保育者の回答を分析したところ、日本、台湾、インドネシアで突出していたのが「③自尊感情・自立」に関わる困難です。なかでも日本では圧倒的に高い割合(42.9%)を占めていました。

これは、やりたいことと実際の能力とのギャップ、他者と比較しての苦手の自覚、あるいは困った時に助けを求められない、自己表現ができず自尊感情が低い、自己決定力や問題解決能力が低いことなどによって生じる困難です。

具体的には、「縄跳びで〇回飛びたいのにできない」「お絵かきがうまくできない」「みんなの前で話すことが苦手」などが挙げられます。

日本では「⑤友達との様子」に関わる困難も25%の割合で語られました。

園生活での友達とのけんか、おもちゃの譲り合いなどに関して気持ちの折り合いをつけられない場面が想像されます。

なお、中国、シンガポール、タイでは答えが複数の項目に分散しており、突出して多い答えがないなど、困難と逆境の捉え方には国や地域による違いが見られました。

子どものレジリエンスを育むための保育現場の事例とご家庭でもできる工夫

アジア8か国・地域すべてで「レジリエンスを育む実践」が行われていましたが、とりわけマレーシア、シンガポール、タイ、日本では、インタビューに答えた保育者が勤務するすべての園で実践されていました。

ご家庭でも応用できる実践の事例をピックアップしてご紹介します。

・自尊感情を育んで自立心を応援する工夫

発達や年齢に応じた適度な挑戦を通じて、失敗を乗り越えたり、粘り強く取り組む経験をさせたりすることが子どもの自尊感情や自立心を育むと、多くの保育者から回答がありました。

つまり、適度な失敗を経験させることも大切ということです。

失敗しないように大人が先回りをしたり、しびれを切らして手を出したりするのは、大きなけがなどにつながる場合を除き、レジリエンスを育む点では避けたほうがよいでしょう。

幼稚園では、竹馬や縄跳び、こま回し、けん玉などの『挑戦し克服する』体験を通じて、レジリエンスを育む機会を提供している。(中略)子どもたちが自分で挑戦したいと思える活動を促進することが重要と考える。

けん玉などは、自作のおもちゃを用いることで難易度を調節でき、子どもの発達に合った挑戦ができる。

(日本 保育経験19年)

当園では子どもたちが実際の生活で直面する場面を通して学ぶ機会を提供している。(中略)また、織物エリア、木工エリア、料理エリアなど、子どもにとって大変だがやりがいを感じるような学びエリアを設けている。

料理や植栽活動、テーマ別のレッスンを通じて、特に料理のように待つことや継続的に挑戦することが必要な活動で、子どもたちがレジリエンスに関して学べる機会を提供するようにしている。

(台湾 保育経験22年)

子どもが自分で立ち直れると思ったら、寄り添わず、見守るだけにするようにして、立ち直れたら、受け入れ、褒めるようなことを、保育者同士で連携を取りながら行う。(中略)子どもが自分で立ち直れる機会を逃さないようにする。先生が答えを言うと、子どもが考える力を失ってしまう。先生の声かけや、一緒に悩むことを通して、子どもが自分で調べようという気持ちになってくれるといいなと思う。

(日本 保育経験15年)

年齢に応じた自己表現を促したり、クラスの中での役割を経験させたりすることで、子どもの自信を育む例も数多く語られました。

その際、保育者は子どもを注意深く観察し、子ども自身で問題が解決できそうな時は一歩引いて見守ります。

ご家庭でも、お子さまが興味をもてる遊びなどをとおして、お子さま自身が考え、時に一緒に悩む機会をつくってみてはいかがでしょうか。また、ご家庭の中で適度な役割を担わせ、大人の手助けなしにできた経験や、家族の役に立った誇らしさを味わうことも、お子さまの自信につながります。

困った時に自分から「手伝って」など、助けを求められることも自己表現のひとつです。

保育現場では、年齢に応じた表現ができる促しを実践しています。

たとえば年少さんは態度で示せればよい、4・5歳では単語でもよいので言葉で示すなど。保護者のかたもちょっと言葉を添えるなどして、お子さまが表現できるよう支援できたらいいですね。

・友達関係に関わる困難を成長の機会にする工夫

友達の存在や友達関係に関わる困難をとおして子どもの意欲を引き出し、レジリエンスを育む実践として、保育者の関わりは次の2つが挙げられました。

1つめは問題解決の方法を検討する活動やゲーム、劇を行うこと。そのなかで他者との関わりや協力を促し、協調性を養うことを目標とします。また将来に備えて、けんか回避の方法などを子どもたちと一緒に考えます。

協力と助け合いを奨励する:幼稚園の活動では、子どもたちが助け合いと協力を通じて学び、成長できるようなグループ活動の場面を設けている。

(中国 保育経験5年)

けんかの状況を創作し、どう解決できるかを寸劇で表現してもらう。尊敬、品格、誠実さ、チームワークに基づいた関係の構築に焦点を当てている。

(シンガポール 保育経験10年)

けんかをした両方の子どもに(中略)どうすればけんかを避けることができるか尋ねる。一緒に解決策を考え、決めたことについて責任を持たせる。

(タイ 保育経験12年)

こうした事例は、大人が答えを与えるのではなく、子ども自身が解決策を考える力を育むための機会となります。

ご家庭でのこうした活動や演習は難しいかもしれませんが、子ども自身に考えさせることは、園でも家庭でも等しく大切な視点です。ご家庭でも、たとえば子どもどうしのいざこざを描いた絵本をお子さまと一緒に読み、どう思ったかお子さまの声に耳を傾け、自分だったらどうするかをお子さま自身に考えさせる、といった取り組みをするとよいでしょう。

そして、2つめは、けんかが発生した時の適切な対応です。

保育現場では大きく次のようなステップを踏み、けんかやトラブルを子どもが成長する機会にしていました。

1.けんかをやめさせて子どもたちを落ち着かせる

2.けんかした子どもたち双方の意見を聞いて状況を理解し、中立的な立場で介入する

(けんかを見ていた周りの子どもたちにも状況を確認する)

3.子どもたちが相手の気持ちを理解するよう援助する

(子どもどうしで何が起こったかを話し合わせ、気持ちを伝え合わさせるなど)

4.解決方法を保育者が提案する/子どもたちに考えさせる

5.互いに謝って仲直りするよう促す

4歳の子どもが知育玩具をめぐって友達とけんかし、大声で泣きだした場合(中略)保育者はまずその子が気持ちを落ち着かせられるよう静かな場所を提供する。

次に、けんかした2人を観察し、けんかの理由と気持ちを表現できるように導き、共感的な言葉をかけてお互いの理解を促す。そうすることが、対人関係の尊重を定着させ、協力的な遊びの意味を育ませる(中略)。

この方法では、保育者が共感を示しつつ行動を調整するテクニックを段階的に実践する必要がある。

(台湾 保育経験19年)

子どもの気持ちに寄り添い、落ち着いたら相手の気持ちを理解する支援をしていく保育者の姿勢は、ご家庭でも参考になるでしょう。

園から帰宅したお子さまが、友達とのトラブルを話してくれた時などに、まずはじっくり気持ちに寄り添うことから取り入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ & 実践 TIPS

今回の調査で、日本では特に、自尊感情や自立、友達関係に関わる保育者の回答が多く得られました。

保育現場とそっくり同じことをするのは難しくとも、ご家庭でも似たような場面で保護者のかたが適切に関わることが、お子さまのレジリエンスを育むことにつながります。

コロナ禍のようなやむにやまれぬ逆境や、先が不透明な時代を生き抜くためだけでなく、日々の葛藤(かっとう)と折り合いをつけながらうまくやっていくためにも、レジリエンスは有効です。

無理なくできることから、ぜひ実践してみてください。

日々継続して実践し、いずれお子さまのレジリエンスが成長していることを実感できたらいいですね。

レジリエンスを育むためのTIPS

・子どもが失敗することを恐れず、子どものチャレンジや友達関係を見守る。

・家庭内では適度な役割を子どもに与えたり、自己表現を促したりすることが自信につながる。

・友達どうしのいざこざやけんかを描いた絵本などを一緒に読み、対処方法を子どもと一緒に考えることが、他者の気持ちを理解する力や自分で考えて解決する力を育む。

・園など家庭外でけんかが起きた時は、まずは子どもの気持ちに寄り添い、その時の気持ちをじっくり聞く。その後、相手の気持ちを理解するよう援助する。

※1

日本、中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ

※2

【CRNA国際共同研究】子どものレジリエンスを育む保育実践に関する調査2024結果報告

国・地域 日本、中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ

調査時期 予備調査:2023年9月~10月 主調査2023年12月~2024年2月

調査対象 予備調査:園長、主任保育者(各国4~8名、計45名) 主調査:主に4~6歳の幼児を担当する保育者(各国約10名、計82名)

※本記事中のデータ、保育者の声は「【CRNA国際共同研究】子どものレジリエンスを育む保育実践に関する調査2024結果報告」より作成。

- 教育動向