幼児教育では何が大切?幼稚園や保育園、認定こども園での学びとは?遊びを通じた学びが子どもを伸ばすポイント

幼児期は、人生をよりよく生きるための土台を築く重要な時期です。

では、幼児教育で、その大事な土台をどのように築いているのでしょうか。

また、幼稚園や保育園、認定こども園ではどのような教育が行われ、子どもたちの力を育んでいるのでしょうか。

ベネッセ教育総合研究所の森永純子主任研究員の監修のもと、紹介します。

この記事のポイント

幼児教育で大切なこと

幼児教育では、人生を切り開く資質能力を「遊び」を通じて学ぶことが重要とされています。子どもは、自分から夢中になって遊ぶ中で学びの芽を広げていきます。

わくわくしながら創意工夫を重ねて遊び込むことで、考える力や問題を解決しようとする力、コミュニケーションを図る力、社会性など多様な力が育まれていきます。

文部科学省の幼児教育に関する有識者検討会でも「幼児は、教育的な意図をもって計画的に構成された環境の下、好奇心や探究心をもって遊びを展開する中で、様々な能力や態度を身に付けていく。幼児期においては、遊びを通しての指導を中心に行うことが重要」と指摘されています(※1)。

遊びを通じた学びに必要なこと

遊びを通じた学びとは、子どもが自ら興味をもって遊びに向かい「これはどうなっているんだろう?」と好奇心を追求したり、「こうするにはどうしたらいいかな?」と探究心をもって工夫を重ねたりすることで、没頭しながら学びの芽を伸ばしていくことです。

遊びを通じた学びは、子どもの自発性がカギとなります。

そして、自発性を引き出すためには 「環境」 の構成が重要です。

環境を構成する要素はさまざまです。

教材や教具、場所といった物的な環境、先生や友達などの人的な環境、地域などの社会的な環境などが挙げられます。教育的な意図を持って環境を構成しつつも、大人の押し付けではなく、子どもが自ら関わりたい、遊びたいと思える魅力的な環境を整えることが求められます。そのうえで、子どもを見守り、興味を持ったものに寄り添っていくというスタンスが大切です。

幼稚園・保育園・認定こども園で行われている学びとは?

幼稚園は「幼稚園教育要領」、保育園は「保育所保育指針」、認定こども園は「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」によって、教育指針(以下、「3要領・指針」とする)が定められています。

2017年改訂(2018年4月施行)で3つの施設は共に幼児教育施設として、「育みたい資質・能力」と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」という共通の観点が「3要領・指針」に盛り込まれました。

幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」

幼稚園、保育園、認定こども園の現行の「3要領・指針」では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(通称:10の姿)」が定められています。10の姿は決して卒園までに達成すべき到達点として設定されたものではありません。遊びを通じた学びの方向として以下のような10の姿が示されています。

10の姿

・健康な心と身体

・自立心

・協同性

・道徳性・規範意識の芽生え

・社会生活との関わり

・思考力の芽生え

・自然との関わり・生命尊重

・数量・図形、文字等への関心・感覚

・言葉による伝え合い

・豊かな感性と表現

「10の姿」の詳しい内容については、次の記事を参考にしてみてください。

参考記事:『幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」』とは?重要性や具体例を解説

園種にかかわらず、遊びの中から学ぶことを重視

どの園種においても、幼児教育で重視しているのは遊びを通じた学びです。

このことは、ベネッセ教育総合研究所が全国の幼稚園・保育園・認定こども園を対象に行った調査からも見えてきました(※2)。

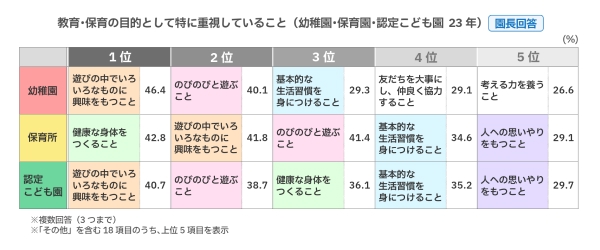

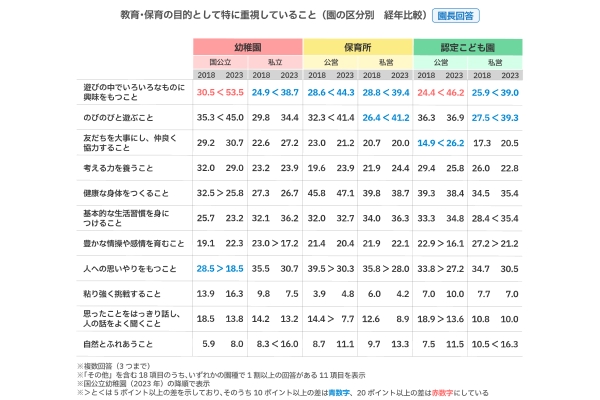

「教育・保育の目標として特に重視していること」を聞いたところ、いずれの園種でも「遊びの中でいろいろなものに興味をもつこと」「のびのびと遊ぶこと」が上位3位以内という結果となり、遊びが重視されていることが明らかになりました。

「遊びの中でいろいろなものに興味をもつこと」に関しては、幼稚園・認定こども園 では、それぞれ46.4%、40.7%で1位。保育園 でも1位の「健康な身体をつくること」(42.8%)に僅差で続き2位(41.8%)でした。

これは、2018年4月施行の「3要領・指針」改訂直後の調査と比べて大きな変化です。

以前は「基本的な生活習慣を身につけること」や「人への思いやりをもつこと」などが上位に挙がっていたことを踏まえると、遊びを重視した「3要領・指針」の考え方が幼児教育に浸透してきた表れと考えられます。

園で行われる遊びを通じた豊かな学び

幼稚園や保育園、認定こども園で行われている遊びを通じた学びは、各園の指導計画に基づいて行われています。先生は、どのような環境があれば子どもの「やってみたい」を引き出せるか、また先生がどのように関われば子どもの探究心を深められるかなどを考え、指導計画を立てています。そのうえで、子どもが経験から主体的に学ぶことを重視し、指導計画も環境も子ども次第で再構成します。指導計画に基づきながらも、子どもに応じた柔軟な対応がとられています。

遊びを通じた学びの一例として「砂を使ったお団子作り」の発展を紹介します。

砂を使ったお団子作りの深まり

・砂場の砂でお団子を作る

・「お団子を固くしたい」と水を入れて作ってみる

・水を入れすぎるとくずれてしまうことに気付く

・どのくらいの水の量なら、最もくずれにくいかを試す

・作ったお団子で「お団子屋さん」ごっこをする

・「もっと本物のお店みたいにしたい」と、工作でお金やレシートも作成

「こうしたい」という子ども起点の思いをもとに遊びが展開し、学びにつながっている様子がわかるのではないでしょうか。先生が適切な環境を構成し、興味を見守り、サポートすることで、時には、先生が想像もしなかった方向にまで展開していくこともあるでしょう。指導方針の意図をもちつつも、子どもと共に探究していくことで学びが深められています。

こういったプロセスをとおして、学びの芽は一体的に育まれていきます。

「やってみたい」という気持ちは「学びに向かう力」を、考えたり工夫したりしながら遊び込むことは「探究する力」を育んでいくでしょう。

園での学びをとおして小学校との接続をスムーズに

遊びを通じての学びで育まれた資質や能力は、小学校生活のスムーズなスタートを支え、学習にも大いに役立ちます。文部科学省も、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を重視しており、「幼保小の架け橋プログラム」を推進しています(※3)。各地域では、幼児期の学びがスムーズに小学校の学習につながるよう、各園と小学校が連携した取り組みを進めています。

では、園での遊びの経験は、どのように小学校での学習につながっていくのでしょうか。

園でたくさんの「やってみたい」に没頭した子どもたちは、さまざまな場面で学びに向かう力を発揮します。「もっと深く知りたいと知的好奇心を発揮する」「難しい問題に出合っても粘り強く取り組む」「粘り強く取り組む中で思考力を育成する」といった姿勢は、創意工夫を重ねて遊び込んできた経験が土台になっています。

幼児期に、遊びの中で好奇心や探究心をもってじっくり追求する経験を積むことには、大きな可能性が秘められています。その重要性から、文科省で進められている今後の幼児教育の在り方についての有識者による検討会では、「環境を通して行う教育」という幼児教育の基本的な考え方を小学校教育においても取り入れていくことが提言されています。

小学校に備えるというと、「文字を覚える」「計算ができるようになる」 など、先取り学習を思い浮かべるかたもいらっしゃるかもしれません。

しかし、本当に大切なのは幼児期だからこそできる「自発的な遊び」や「遊び込む経験」 をしっかり積むことです。それこそが、小学校以降の学びを支える大きな力になります。

まとめ & 実践 TIPS

「遊び」は「学び」。

「学び」は「遊び」。

遊びは、子どもにとって最高の学びの場です。

幼児期にたくさんの「やってみたい」を経験することが、小学校以降の学習の土台をつくります。ご家庭でも、お子さまの「やってみたい」という気持ちを大切にとことん遊び込む経験を積ませてあげられるといいですね。

(出典)

※1

今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会 最終報告|文部科学省 令和6年10月

※2

第4回 幼児教育・保育についての基本調査|ベネッセ教育総合研究所

調査時期:2023年11月~12月

調査地域:日本国内全域

発送数:16,488園 有効回答数:3,838園 (有効回答率23.3%)