私立大入学者の約6割は年内入試!保護者が押さえておきたいポイントを解説

- 大学受験

大学入試は、保護者の時代と大きく様変わりしてきています。

私立大学では、「総合型選抜」「学校推薦型選抜」による年内入試での入学者が約6割(※)。一般選抜よりも多くなっています。これらの入試では、知識・思考力にとどまらず、多面的なスキルや意識を評価するのが特徴。高校での学びや進路指導にも変化が見られます。

※出典:文部科学省「令和6年度国公私立大学入学者選抜実施状況」

大学入試の最新動向を踏まえ、これからの進路選択や受験勉強はどのように行っていけばいいのでしょうか。また、保護者にはどのようなサポートが求められるのでしょうか。

ベネッセ教育総合研究所の木村治生主席研究員に聞きました。

学生を多面的・多角的に評価。総合型選抜・学校推薦型選抜が増加している背景

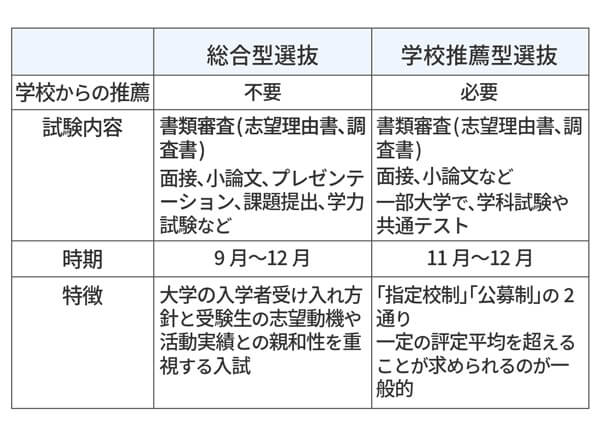

大学入試の選抜方式には、大きく一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜の3種類があります。

総合型選抜はかつてのAO入試にあたるもので、受験生の意欲や適性、将来の目標などを多面的に評価することを重視しています。

学校推薦型選抜はかつての推薦入試にあたるもので、学校長の推薦が必要になります。「指定校制」と「公募制」の2通りがあり、多くの場合、出願には一定の評定平均を超えることが求められます。

総合型選抜と学校推薦型選抜の詳しい内容は下記記事参照

総合型選抜(旧AO入試)とは?仕組みやメリット、対策を解説

学校推薦型選抜(旧推薦入試)とは?仕組みやメリット、対策を専門家が解説

保護者の時代には一般選抜が主流でしたが、現在では、国公立・私立合わせて半分以下。私立大学に限れば、入学者の約6割が総合型選抜、学校推薦型選抜で入学しています。

実施時期も総合型選抜は9月から12月、学校推薦型選抜は11月から12月です。

国公立大学で大学入学共通テストを課す場合は、2月ごろの合格発表になる場合があります。大学によって出願、試験、合格発表の時期が異なるので、募集要項を確認しておきましょう。

また、これらの入試は先の表にも示したとおり、「何を学びたいのか」「なぜこの大学で学びたいのか」をしっかり問われます。だからこそ、高校1、2年生の段階からそれらを意識しておくことが重要です。

年内入試が増加している背景

年内入試が増加している背景には、政策面と大学経営面の2つの影響が考えられます。

まず政策面ですが、文部科学省は「学力」を幅広くとらえ、多様な資質や能力を持つ学生の育成を重視しています。現在は、変化が激しい社会。その中で、主体性を持って社会を変革していくには、認知能力だけでなく幅広い力が必要であるためです。学習指導要領でも「知識・技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の3つを育成すべき資質・能力の柱に定めています。これらを適切に評価するためには、従来のペーパー試験だけでは不十分です。教育の変化と連動して、大学入試の選抜方法も多様化してきたということです。

大学経営面については、少子化で受験生が減る中、早期に学生を確保したいという大学側の思惑があります。また、それだけでなく、総合型選抜や学校推薦型選抜で意欲の高い学生や、多様な資質・能力を持つ学生が入学してくることは、大学の学びの場としての質を高めるとのねらいもあります。

年内入試は今後も増えていく

年内入試は、今後も増加する見込みです。

国立大学協会も「総合型選抜や学校推薦型選抜の拡大」を正式に方針として掲げています。

現状、難関大学では一般選抜の定員の方が多いですが、今後は年内入試の定員が増えていくでしょう。たとえば、東北大学では現状入学者の3割程度を総合型選抜で受け入れている中、2050年には100%にしていく方針を示しています。

ただし、年内入試は一気に拡大するというのではなく、徐々に着実に増えていくものと思われます。というのも、総合型選抜や学校推薦型選抜は、学力だけでなく多様なスキルや高校時代の学びの経験を多面的に評価するものであるため、設計が難しく、非常に時間や労力がかかるためです。

高校の指導現場も、生徒の意識も変化——《早く・深く》進路を考える時代に

年内入試が広がる中で、高校生の進路に対する意識や行動にも変化が見られるようになってきました。中でも特に大きいのが、進路検討の早期化です。

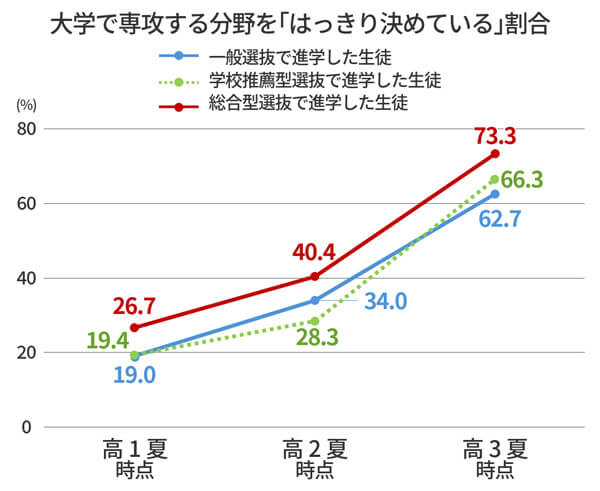

※東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査」2020~23年のデータを基に作成

東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で実施している調査でも、総合型選抜で進学した生徒は、比較的早い段階から「何を学びたいか」を具体的に考え始める傾向が見られます。

高校1〜2年生のうちから進路を意識し、総合型選抜を見据えて活動を重ねながら、一般選抜の可能性も視野に入れつつ、教科の学力の積み上げも並行している。そういう姿が多く見られるようになっています。

この変化は、学習意欲にも影響を与えます。

なぜ学ぶのか、どうやって学ぶのか、将来どうなりたいのかーーそういった問いを自分自身に投げかけることで、学びが「義務」から「自分ごと」へと変わります。「自分の興味や目標と目の前の学びがつながっている」と感じられることは、学びのモチベーションとなり、結果として学力の向上にもつながるでしょう。

高校では探究活動を重視

こうした流れと連動して、高校の指導現場でも「探究活動」が重視されるようになっています。これは入試制度の変化はもちろん、文部科学省の教育政策の方向性とも一致しています。高校では2022年度から「総合的な探究の時間」が必修になり、いくつかの教科では「日本史探究」や「理数探究」など、探究の視点を取り入れた科目が新設されました。

探究学習は、生徒自身が自分やグループで課題を設定し、その課題を解決するために情報の収集を行い、それを整理・分析して、まとめ・発表を行います。これまでのように、正解のある問いを解くのでなく、問いを立てることから始め、正解のない中から自分なりの答えを見つけていくことに重きを置いた学びです。変化の激しいこれからの社会を生きる中で求められる力ともいえるでしょう。

こうした力は、まさに総合型選抜などの年内入試で問われるものと重なります。

特に難関大学では、探究活動を行ったかだけでなく、「どんな課題を設定し、どういう目的を持って取り組んだか」「どのように工夫し、何を変えようとしたのか」など、プロセスそのものをどれだけ深く言語化できるかが、評価のポイントになってきています。

進路選択の悩みの増加

一方、入試制度が多様化する中で、進路選択への悩みも増えています。

学びたいことや将来の目標、志望大を明確化できる生徒もいる一方、選択肢が多くなったからこそ、「何を基準に進路を選べばいいのかわからない」というとまどいも出てきています。

また、「どんな学びをしたいか」「将来どうありたいか」といった自分の価値観を掘り下げる必要があるため、どこからどう考えていけばいいのか自体にとまどう生徒も少なくありません。

入試の変化を踏まえ、保護者が押さえておきたい3つのポイント

大学入試の変化を受け、今の子どもたちは保護者世代より早くから進路検討を求められるようになっています。それに伴い、進路選択の悩みも増えつつあります。

この課題を解決するために、保護者にはどのようなサポートが求められるのでしょうか。3つのポイントを紹介します。

ポイント①:自分の時代と異なるという前提に立つ

まず何より大切なのは、「今の大学入試は、自分の時代とは大きく異なっている」という前提に立つことです。

私立大では既に入学者の6割が年内入試であることや、ペーパー試験以外での多面的な評価が行われるようになっていること、「何を学びたいのか」「なぜ学びたいのか」を言語化することが求められるといった情報をしっかりと理解することが大切です。

ポイント②:「偏差値で選ぶ」から「学びで選ぶ」へ。大学研究がより重要に

かつてのように、自分の学力と大学の偏差値を照らし合わせて大学を選ぶ時代ではなくなってきています。これからの大学入試では「どんなことに関心を持ってきたか」「何を学びたいのか」「なぜその大学で学びたいのか」「大学の学びで何を得たいのか」といった点が問われます。だからこそ、学びたいことを明らかにするだけでなく、大学研究も重要になります。

大学のアドミッションポリシーを参考に「この大学でどんな学びができるのか」「どんな人と出会えるのか」「どんな教員がいるのか」を見極めることが求められます。

ポイント③:「Why?」を問う対話で言語化をサポート

お子さまにとって「何を学びたいのか」「なぜ学びたいのか」を言語化することに、とまどいがあるかもしれません。好きなことや、興味のあることはあっても、なぜ学びたいのかを言語化することは難しく感じることもあるでしょう。自分のことは、案外客観的にとらえづらいものです。

そこで、家庭では「問い」をとおした「対話」を大切に、価値観を明らかにしていくサポートをしてあげてください。「何が好きか」もそうですが、「なぜ好きなのか」を掘り下げることが重要です。「どうして興味を持ったのか」や「なぜ好きなのか」をたずねる「Why?」を問う対話を意識してください。子ども自身が自分を知るきっかけになりますし、メタ認知(自分を客観視する力)を育てることにもつながります。メタ認知を高めることは、探究活動や志望理由書作成など、進路選択で問われる表現力にもつながるはずです。

まとめ & 実践 TIPS

保護者の時代と大きく変わった大学入試の現状に驚かれたかたもいらっしゃるのではないでしょうか。「何を学びたいか」「なぜ学びたいか」が問われ、多面的に評価されるからこそ、価値観の掘り下げや大学研究が重要になってきます。お子さま主体で進めるのは大前提ですが、「なぜ」を問う対話などをとおしてサポートしていけるといいですね。お子さまにとっては、大学受験の準備が自分を知っていく前向きなプロセスになるかもしれません。

- 大学受験