保護者が子どもを大学に行かせたい理由は?学歴が就職へのパスポートではない時代

過去最高を更新中の大学進学率

2017(平成29)年度学校基本調査(文部科学省)によると、大学(学部)の現役進学率は49.6%、浪人生などの既卒者も含めると52.6%で、過去最高を更新しました。これに、短大や専門学校への進学(既卒者も含む)も加えると、高等教育機関進学率は、80.6%に上ります。

そこで今回は、「大学進学が前提になる理由」を考えてみたいと思います。

保護者が子どもに望む学歴は、「大学まで」が断然多い

お子さまの進学について、漠然と、あるいは当然に、「大学までは」とお考えのかたが多いのではないでしょうか。

その理由として考えられるのは、子どもによい教育環境を与えたいという、保護者の愛情や責任感。そして、子どもが将来、経済的に自立するために必要な知識や経験、スキルなどが得られるのではないかという期待。

中学校・高校を公立にするか私立にするか、進路は文系か理系かなどで悩んだとしても、大学は誰もがわかりやすく目標にできる「進路のランドマーク」と言えそうです。

内閣府の「2013(平成25)年度 小学生・中学生の意識に関する調査」においても、保護者が子どもに望む進路は「大学まで」が61.1%と断然多く、以下の「高校まで」11.3%、「専門学校まで」10.9%、「短大まで」4.5%、「大学院まで」2.8%を大きく引き離しています。

少子化が進み、進学率の伸びは頭打ちになってきてはいますが、6割以上の保護者は、子どもの大学進学を望んでいるようです。教育費の負担感が多少なりとも緩和されれば、進学率の上がる余地はまだありそうです。

教育による賃金の格差

表1は、(独)労働政策研究・研修機構の試算による、高校卒者と大学・大学院卒者の男性の生涯賃金です。学校を卒業して直ちに就職し、60歳までフルタイムの正社員を続け、60歳で定年退職金を得て、61歳以降は引退年齢までフルタイムの非正規を続ける場合の数字となっています。

企業規模は従業員数を示しています。1,000人以上を大企業、100~999人を中企業、10~99人を小企業とすると、最も生涯賃金が多いのは大企業の大学・大学院卒者で、大企業の高卒者との差は6,910万円。同じく中企業での学歴差は、5,810万円。小企業では4,530万円となっています。企業規模が大きくなるほど、賃金の学歴差は広がっていることがわかります。

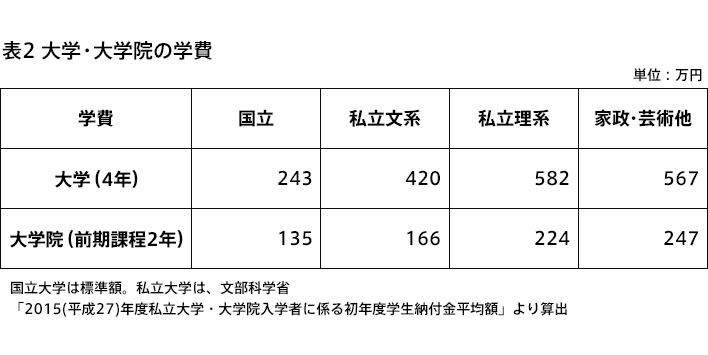

表2の大学・大学院での学費は、大学・学部により異なりますが、高額な私立理系や家政・芸術系の大学と大学院(2年分)を合わせた費用は、およそ800万円強。つまり、大学・大学院で相当の学費がかかったとしても、トータルで容易に回収できるだけでなく、それ以上に多額の賃金増につながっていることがわかります。

このように、企業に就職して定年退職まで勤務する場合は、大学の教育費が数百万円かかったとしても、ひとまず大学に進学するのが、賃金や昇進の上では得策なのかもしれません。

ところが、昨今はこのモデルがどこまで参考になるのか、わからなくなりつつあります。大学を卒業しても、景気に左右される就職は、非正規での採用になるかもしれません。また正規で採用されても、3年後までに大卒者の3人に1人が離職する時代です。

これからは、ボーナスの区別がない年俸制の導入が進んだり、新たなスキルや専門性を高めるための自分への投資が今よりももっと必要になったりすることでしょう。

大学は選択肢や専門性へのプラットホーム

就職する際の優位性のほかに、保護者が子どもに大学に行かせたいと思う動機は何でしょうか。

たとえば、就職後に会社の業務に必要な資格を取得するケースがあります。また、スキルアップを目指して、資格や技能を自発的に勉強する場合もあるでしょう。

何を目指すかにもよりますが、大卒であることや科目を履修していることなどの条件をクリアしていれば、受験準備や資格試験において、有利なケースがあります。

旅行会社を退職し、社会福祉士を目指して専門学校で1年学んだAさん。社会福祉系の学部ではありませんでしたが、大卒の場合、専門学校等で1年学ぶことで、受験資格が得られることが決め手になりました。資格取得後は、児童養護施設の職に就きました。保育士の資格取得も視野に入れ、子どもの福祉に携わっていく予定です。

大学で法律を学んだBさん。会社の経理に配属になったことで、簿記を勉強しました。税理士試験の選択科目の中に大学で学んだ法律もあるので、挑戦してみようかと考えています。

実社会での必要な知識やスキルは変化していきます。社会が複雑になるなか、大学で何を学び、その後どのような仕事で社会に関わるかを17~18歳で方向付けるのは、なかなか難しいことでしょう。

今や学歴は就職へのパスポートでなはく、変化に対応するためのプラットホーム。仕事をしながらスキルや専門性のオプションを付けていくことが、ますます求められそうです。

(筆者:中上直子)