夢はどう変わった?子どもの「なりたい職業」の変化から考える進路選択【データにみる「子どものなりたい職業」(1)】

- 進路・職業

「将来、何になりたい?」

この問いかけは、いつの時代も子どもたちに向けられる定番の質問です。

近年、社会の急速な変化を受け、学校現場ではキャリア教育が重視されるようになりました。こうした背景の中で、子どもたちが抱く将来の職業への夢は、どのように変化しているのでしょうか。

また、将来の職業を考えることは、子どもにとってどのような意味を持つのでしょうか。

この特集では、「子どものなりたい職業」を手がかりに、これからの進路選択の在り方について考えていきたいと思います。

はじめに、子どものなりたい職業の実態を確認したいと思います。

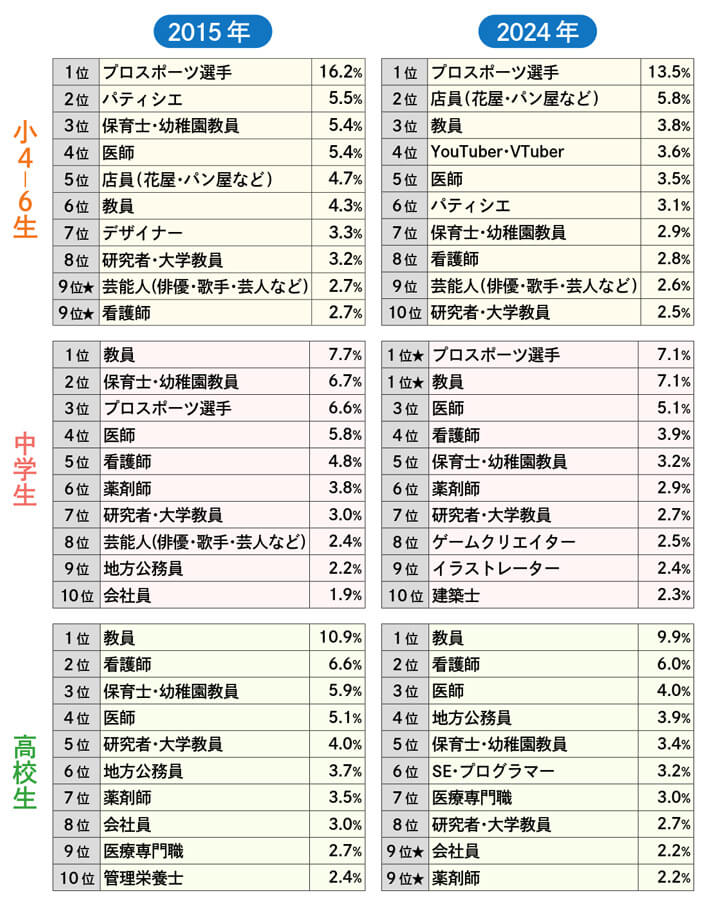

表1は、東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が共同で行った調査の結果をもとにまとめた、2015年と2024年の小・中・高校生の「なりたい職業」ランキングです。この情報をきっかけに、ぜひご家庭でお子さまと将来について話し合ってみてください。

表1:なりたい職業ランキングTOP10(学校段階別、2015・2024年)

*「あなたには、将来なりたい職業(やりたい仕事)はありますか」という質問に「ある」と回答した者に、「あなたが一番なりたい職業 (やりたい仕事)を、具体的 に教えてください」とたずねた結果(自由記述)を分類した。

*自由記述に記入したのは、2015年調査2,561名、2024年調査1,798名(いずれも小4~6)、2015年調査1,957名、2024年調査1,325名(いずれも中学生)、2015年調査1,968名、2024年調査991名(いずれも高校生)。

*★印は同順位(同数)であることを示す。

小学生には「プロスポーツ選手」、中高生には「教員」——10年間変わらない人気

社会や教育が変化する中でも、子どもたちに人気の職業は過去10年間で大きく変わっていません(表1)。小学生にとってのあこがれは依然として「プロスポーツ選手」、そして中高生にとっては身近な存在である「教員」が、引き続き上位にランクインしています。

現在、教員のなり手不足が社会的な課題となっていますが、多くの中高生にとって「教員」は魅力的な職業のようです。この結果からは、実際に進路選択を考える段階で直面する労働環境や待遇といった現実的な問題が、教員志望を躊躇(ちゅうちょ)させる要因となっている可能性も考えられます。

全体として大きな変化は見られなかったものの、小学生のランキングでは「YouTuber・VTuber」が圏外から4位に躍り出し、高校生では「SE・プログラマー」が6位に順位を上げるなど、デジタル技術を活用した新しい職業への関心の高まりが確認されました。

性別で異なる人気の職業

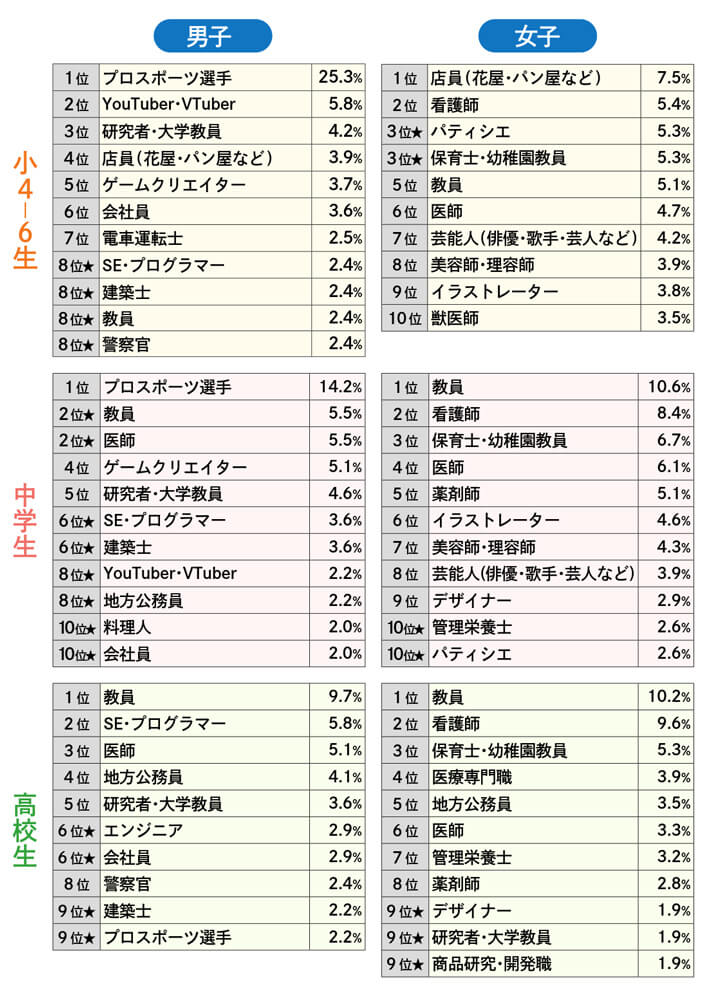

次に、性別による違いを見てみましょう(表2)。

表2:なりたい職業ランキングTOP10(学校段階別、性別、2024年)

*「あなたには、将来なりたい職業(やりたい仕事)はありますか」という質問に「ある」と回答した者に、「あなたが一番なりたい職業 (やりたい仕事)を、具体的 に教えてください」とたずねた結果(自由記述)を分類した。

*自由記述に記入したのは、2024年調査小4~6生男子867名、女子930名、中学生男子586名、女子734名、高校生男子412名、女子570名。性別に「その他」と回答した者は分析に含めていない。

*★印は同順位(同数)であることを示す。

小学生の男子では「プロスポーツ選手」が圧倒的な人気を誇り、「YouTuber・VTuber」や「研究者・大学教員」がそれに続きます。一方、女子の1位は「店員(花屋・パン屋など)」で、「看護師」「パティシエ」「保育士・幼稚園教員」などが上位にランクインしています。

中学生になると、男子は「プロスポーツ選手」に加え、「教員」「医師」「ゲームクリエイター」などが人気を集め、女子は「教員」「看護師」「保育士・幼稚園教員」「医師」などが上位を占めます。

高校生では、男女ともに「教員」が1位となり、男子は「SE・プログラマー」や「医師」、女子は「看護師」「保育士・幼稚園教員」などが続いています。

これらの結果からは、職業選択において性別が少なからず影響を与えていることがうかがえます。性別による関心の違いは、子どもたちが身近な環境から自然に受ける影響とも考えられますが、社会的な固定観念にとらわれ過ぎている場合があるかもしれません。固定概念の影響を注意深くみるとともに、過度に性別にとらわれず、多様な進路の在り方を模索することが重要でしょう。

成長とともに高まる専門職への関心

学校段階による職業選択の違いに注目すると、小・中・高を通じて人気が高いのは「教員」「医師」「保育士・幼稚園教員」「研究者・大学教員」などです。

一方で、「プロスポーツ選手」「YouTuber・VTuber」「芸能人(俳優・歌手・芸人など)」といった、注目度が高く華やかなイメージのある職業は、学年が上がるにつれて人気が低下する傾向が見られます。反対に、「看護師」「地方公務員」「SE・プログラマー」など、資格や専門性が求められる職業は、学年が上がるにつれて関心が高まっていることがわかります。

子どもたちは、幼いころは身近な大人やメディアで目にするあこがれの職業に目を向けがちですが、成長するにつれて自分の興味や適性、そして将来の現実的な条件を考慮しながら、職業の選択肢を広げ、より専門的な分野へと関心を移していく様子がうかがえます。

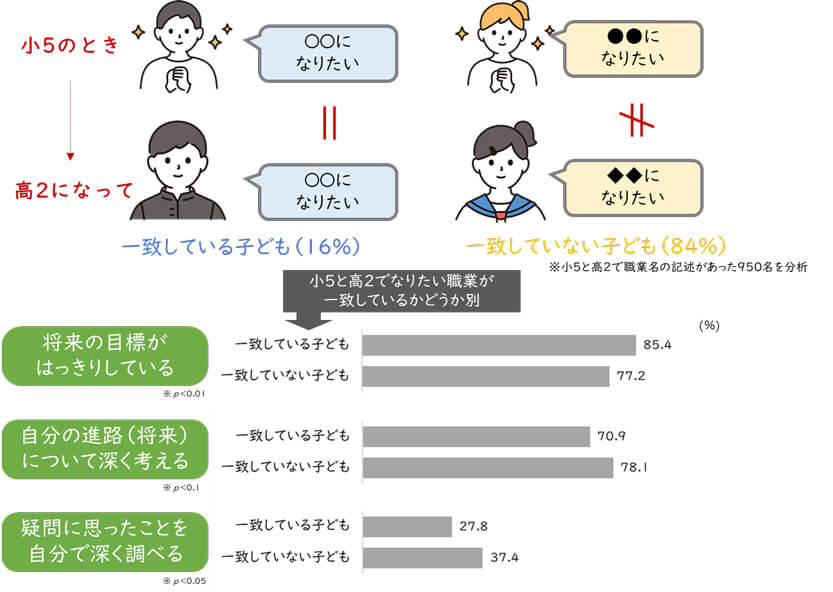

将来の夢は変わってもいい。むしろ大切なこととは?

小さいころからずっと同じ職業を夢見ている子どももいれば、成長の過程で希望する職業が変わる子どももいます。今回の調査の大きな特徴は、同じ子どもたちに毎年アンケートを実施している点です。これにより、小学5年生の時と高校2年生の時の回答を比較し、なりたい職業が一致するかどうかを確認することができました。その結果、950人中151人(16%)の子どもの希望が、小学生のころから高校生まで変わらなかったことがわかりました。

図1:進路選択にかかわる行動(高2時点データ)【2015-24年データ】

*分析対象は、2015~18年に小5だった子どもを高2まで追跡。同じ子どもで小5と高2の回答が一致しているか、一致していないかで2群に分けて分析した。各項目の数値は、高2時点のデータ。

*「将来の目標がはっきりしている」は「とてもあてはまる」「まああてはまる」と答えた比率の合計(%)、「自分の進路(将来)について深く考える」と「疑問に思ったことを自分で深く調べる」は複数選択での選択(%)。

*P値はχ2乗検定の結果。

さらに、小学生のころから希望する職業が変わらなかった子ども(一致した子ども)と、途中で変わった子ども(一致しなかった子ども)を比較したところ、興味深い違いが見られました。小さいころから希望が変わらない子どもは、「将来の目標がはっきりしている」という強みを持つ一方で、「自分の進路について深く考える」、「疑問に思ったことを自分で深く調べる」機会が少ない傾向が見られました。

この結果は、幼いころから一つの職業を思い続けることが、必ずしも将来について深く考える機会を増やすとは限らない可能性を示唆しています。むしろ将来の希望が変わったとしても、さまざまな情報に触れ、深く進路について考える機会を持つことが、子どもにとって重要ではないでしょうか。

私たち大人は、子どもたちが抱く興味や迷いに寄り添いながら、一人ひとりが自分らしい未来を自由に描き、主体的に進んでいけるような環境づくりを支援していく必要があるでしょう。

出典元:東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査」2015~24年

- 進路・職業