欠席日数が多くても高校進学はできる!不登校経験に配慮した対応が進化

- 育児・子育て

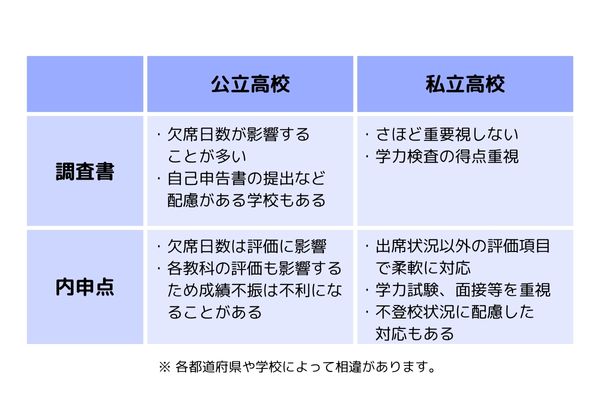

不登校の子どもを持つ保護者にとって、高校受験は悩みどきと言えます。特に欠席日数が進学に与える影響を心配する保護者の方も多いでしょう。本記事では合否に影響する調査書と内申点についてを、公立・私立高校での状況とともに解説します。また、不登校経験を持つ子どもに配慮した受験スタイルについても紹介していきます。

高校進学時に評価基準となる「調査書」と「内申点」。欠席日数の扱いは?状況は確実に変化している

高校受験において、調査書と内申点は非常に重要な評価基準とされています。調査書とは、学業成績や出席状況、生活態度、特別活動などが記載される書類であり、内申点はその調査書に基づいて算出される評価点のことを指しています。

調査書には欠席日数が明記される場合が一般的で、公立高校の募集要項・実施要項には、欠席日数が多い場合に「審議の対象とする」と明記されている高校が多く、入試で不利になることがあるとされてきました。

ところが最近では都道府県によっては、自己申告書に「欠席日数が多い理由・事情」の記載によって、評価に配慮をするケースが増えてきています。さらに自己申告書を提出することで「不登校の生徒などを対象とした特別な選抜」枠での出願ができる高校も増え、状況は確実に変わりつつあります。

一方の私立高校では、もともと調査書がそれほど重要視されないため、欠席日数が多くても学力検査で得点できれば合格できることがあります。また、選考基準自体が高校それぞれであるため、子どもの学び方などの特性と相性が良い学校を探すことが良いでしょう。ただ、私立高校でも推薦入試の場合は、欠席日数の上限が学校ごとに定められているので、志望校の募集要項を確認することが大切です。

公立・私立で内申点の重要性は変わる!柔軟な対応が望めるのは私立高だけではない

内申点については、私立高校では調査書と同様に評価に大きな影響を与えないとされていますが、公立高校ではどの都道府県においても重要な判定材料として活用されています。内申点は各都道府県で定められた計算方法に基づき、各教科の評定を点数化し、調査書に記載されるもの。たとえば、9教科の5段階評価を点数化する際には、各教科の評定を合計して点数化しますが、学力検査の点数と内申点の比率は高校によって異なるのが実情です。それぞれさらに詳しく見ていきましょう。

公立高校の内申点では出席状況が評価に影響を与えるため、欠席が多いと内申点が下がる可能性があります。また、定期テストや授業参加も評価材料であることから、欠席が続いて学業成績が落ちてしまうと内申点では不利と言わざるを得ません。

それでは私立高校の内申点についてはどうでしょうか。まず、算出方法が公立高校とは異なることが多く、学力試験や面接、推薦状などが重視される傾向があります。私立高校では欠席日数に対して柔軟な対応をすることが一般的であり、出席日数が少なくても他の評価基準でカバーできる可能性があるのです。

さらに、不登校の生徒に対しても比較的配慮がなされることが多く、個別の面接や相談を通じて生徒の特性や状況を理解し、適切な評価を行うことが期待できます。ただし、推薦入試の場合は状況が少し変わり、学業成績が出願条件に関わるケースが多いようです。

不登校に配慮した入試や学びのスタイル

公立・私立高校の調査書と内申点に対する状況から、「私立高校しか選択肢はないのか」と考える必要はありません。東京都においては、都立高校入試で調査書への欠席日数を記載する欄自体がなくなりましたし、(※)面接と作文による入試方法のチャレンジスクールなど、現在は不登校経験のある子どもへの配慮が進んでおり、以下にまとめて紹介します。

1.通信制高校や通信制サポート校

・通信制高校: 登校の必要が少なく、自宅での学習が中心。出席日数に対する厳しい制約が少ないため、不登校の生徒にとって適した選択肢のひとつ。

・通信制サポート校: 通信制高校に通う生徒がスムーズに卒業できるよう、単位取得に必要な学習や心情面のサポートを行う。個別指導やグループ学習を通じて、学習計画の立案や進捗管理を手助けし、安心して学びを続けられる環境を提供する。

2. 特別選抜枠のある私立高校

・特別選抜枠: 一部の私立高校では、不登校の生徒を対象とした特別選抜枠を設けている場合がある。自己申告書を通じて欠席理由を説明することで、柔軟な評価が受けられることがある。

3. 不登校支援プログラムを持つ高校

・支援プログラム: 不登校の生徒を支援するためのプログラムを提供している高校もあり、個別のサポートを受けながら学ぶことができる。

4. 面接重視の入試を行う学校

・面接重視の入試: 学力試験だけでなく、面接を重視する入試を行っている学校がある。生徒の個性や状況を理解した上で評価を行うとされ、欠席日数が多くても合格のチャンスがある。

高校選びは情報収集から。専門家のアドバイスも活用して最適な進路選択を

現在通っている中学校での相談はもちろん、各都道府県や学校には教育相談窓口が設けられており、不登校の生徒や保護者が相談できる場があります。情報収集をしながら専門家のアドバイスを受けることで、適切な進路を考えていきましょう。

(※)令和5年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会による報告書資料

- 育児・子育て