今、不登校が増えている!乗り越えた親子にはパターンがあった[不登校との付き合い方(1)]

- 育児・子育て

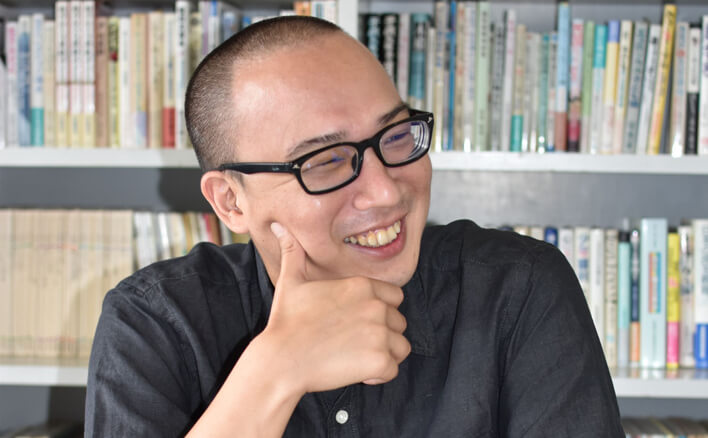

「新しい生活様式」を取り入れた今の学校生活の中で、子どもたちはどんな気持ちで過ごしているのでしょうか。国立成育医療研究センターの調査では、約7割の子どもがストレスを感じているというデータが上がっています。「不登校新聞」の編集長であり、10年以上、不登校や引きこもりの当事者・保護者・支援者への取材をしてきた石井志昂さんにお話を伺いました。

短い夏休みのあと、学校を休む子どもが増えている

今、まだ制約があるものの、全員登校、通常時間割の学校生活が始まっていますよね。その中で実際に不登校の子どもが増えているか?という問いには、「増えている」と答えられるでしょう。正確な統計は来年にならないと出ませんが、少なくとも「学校に行きたくない」と言っている子どもは増えていると実感しています。

ただ、「学校に行きたくない」と言い出す子は、この数か月のことが苦しくて、突発的に「行きたくない」と言っているわけではありません。ずっと以前から悩んでいた子が多く、このコロナ禍の状況が引き金になって、ますます苦しくなっているということがいえるでしょう。

3~4月ごろ、学校全体が休みだった間は、学校に行きたくない子どもにとっては、気が楽だったのでは?という声もありました。たしかに、不登校の子たちの中には、「ステイホームはプロだから」なんて言っていた子もいました。

ところが、5月ごろになると、家族全員が家にいることで、家の中に居場所がないと感じる子が多くなってきました。そして、休校期間が明けてからは、授業が非常に速く進むことになります。大人たちは、3か月の遅れを取り戻そう、教育格差をなくそうといって、子どもたちにしわ寄せする形で、勉強させました。これが7月半ばで終わるはずが、授業がなかった期間の穴埋めのために8月まで続き、ほんとうに多くの子どもが苦しそうでした。

短い夏休みが終わり、「学校を休みたい」と言う子どもは増えてきています。

世間や家庭が「遅れ」を取り戻そうとする状況に疲れ果てた子どもたち

休校期間の3か月間、子どもたちも未知のウイルスの感染予防でピリピリした雰囲気と闘っていました。それなのに、いざ休校期間が終わったら、大人が勝手に決めたノルマを課せられて、子どもたちは今、疲れ果てています。

ほんとうは、この休校期間が不登校の子どもたちには救いになるのではないかと期待されていた部分もありました。一国の首相が「学校に行くことは不要不急だ」と位置付けたので、学校は休みになった。つまり、「危険なことがあったら学校は休んでいいよ」といわれたわけです。

これで世間の考え方の流れが変わると期待しましたが、いざ休みが明けてみたら、世間も家庭もどうにかして「遅れ」を取り戻そうとして、非常事態に輪をかけて、子どもたちを責め立てているというのが現状です。

子どもたちが学校に行きたい理由は、運動会などの行事とか休み時間といった時間。詰め込みで勉強することは求めていません。それなのに、勉強をがんばれとばかりいわれて、学校はぜんぜん面白くない、行きたくない、ということになります。

プレッシャーを吹き飛ばす親子になるためには「楽しむ姿勢」がカギ

不登校の子どもを見ていると、この非常事態を乗り越えられる家庭と、プレッシャーで押しつぶされそうになる家庭の2パターンがあります。苦しくなるパターンは、「これまでどおり」とか「あるべき姿」を追い求めて、その枠に子どもを当てはめようとする家庭です。

休校期間にも、平日は朝から勉強するものだと言って、子ども自身が落ち込んで苦しんでいるときに勉強させようとするのは、親子ともに苦しい経験だったと思います。

そうではなく、大変なことはあるけれど、楽しめることを1つでも2つでも今の状況に合わせて見つけようと切り替えて、人生を楽しもうとする家庭の子どもが、学力も、笑顔も取り戻しているんですね。

まとめ & 実践 TIPS

大人たちが子どもの学習の遅れを取り戻させようとするあまり、子どもたちは疲れ果ててしまい、不登校が増えています。その中で、笑顔を取り戻せた親子は、これまでどおりということに縛られず、今の状況下で「1つでも2つでも楽しみを見つける」という考え方で、「人生を楽しもうとする家庭」だったそうです。

気持ちが不安定になっている子どもを安心させるためには、まずは保護者自身が、笑顔でいることも大切です。保護者が笑顔で過ごすための工夫については、次回の記事でお伝えします。

出典:

※国立成育医療研究センター 第2回調査報告書「コロナ×こどもアンケート」

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/report/report_02.html

※国立成育医療研究センター 新型コロナウイルスと子どものストレスについて

https://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200410.html

- 育児・子育て