保護者と会話する小中高生が10年で増加!信頼関係を築く会話の5つのポイント

- 育児・子育て

2015年から2024年の10年で、小中高生と保護者との会話が増えていることが、東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所の調査で明らかになりました。

「そういえば、うちもよく会話するな」と思うかたや、「他の家庭では、どんな会話をしているのかな?」と気になるかたもいらっしゃるかもしれません。

親子の会話が増えた背景には、どのようなことがあるのでしょうか。

どうすれば、会話を通じてよい親子関係を築いていけるのでしょうか。

公立小学校の教員を20年近く務め、子どもへの声かけに関する著書もある、ベネッセ教育総合研究所 教育イノベーションセンターの庄子寛之主席研究員にお話を伺いました。

父親・母親との会話が10年で増加

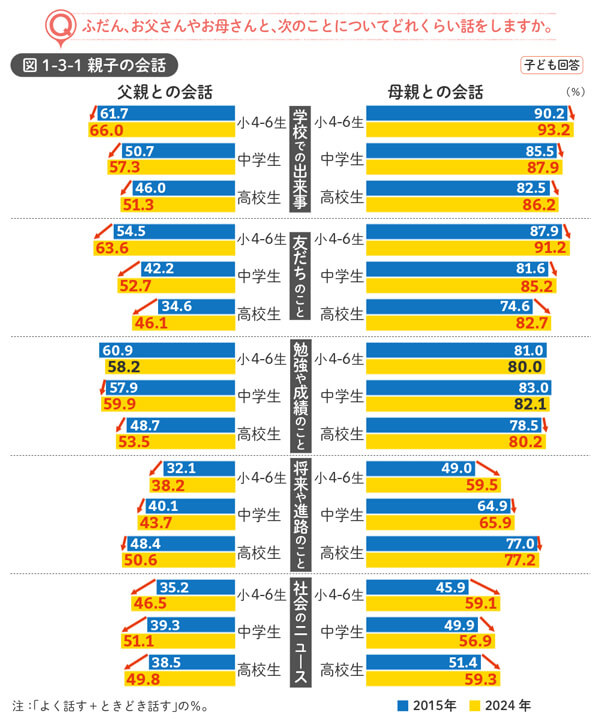

「子どもの生活と学びに関する親子調査2024」によると、2015年から2024年の10年で、小中高生の親子の会話が全体的に増えていることがわかりました(※1)。

※子どもの生活と学びに関する親子調査2024(東京大学社会科学研究所、ベネッセ教育総合研究所) より作成

あらゆる会話の内容で親子のやり取りが増えていますが、特に「社会のニュース」についての会話の増加幅が大きくなっています。

また、母親との会話のほうが多い傾向は変わらないものの、増加の幅は父親のほうが大きくなっています。なかでも、父親と「友だちのこと」を話す小中高生や、「学校での出来事」を話す中高生が増加していることがわかりました。

親子の会話の内容は? 保護者から寄せられた声を紹介

実際に親子でどんな会話が交わされているのでしょうか。全国の保護者の方々から寄せられた声をご紹介します(※2)。

学校や友人との出来事

- 学校で校歌の練習をしているよ、給食にラーメンが出てうれしかったよ、新しいお友達ができたよ、校庭で遊んだよ……など、毎日の学校生活をたくさん話してくれます。聞いているこちらも楽しくなります。(埼玉県 小学1年生の保護者)

- 小学生のころよりも、自分から話すことは減ったように感じますが、話してくれた時は手を止めて聞くようにしています。今は部活が始まり、練習内容などの話が中心です。(山口県 中学1年生の保護者)

- 高1で、4月から初対面の人たちに囲まれているので、毎日が試行錯誤の連続。学校での出来事や、友達の信じられない言動など、本人たちには言えない思いを話してくれます。一緒に情報番組やニュースを見て、その内容について話すこともあります。(鹿児島県 高校1年生の保護者)

学校や友人は、子どもが多くの時間を過ごしている場所や人。だからこそ、話したいことも多いのかもしれません。

とはいえ、思春期などでなかなか自分から話さないケースもあるでしょう。そういった場合は、保護者からはしつこく聞かず、たまに話しかけてきたらちゃんと聞く態勢をつくる、というご家庭もありました。

将来や進路について

- 受験生になり、勉強することが将来の選択肢を広げることを例を挙げて話しています。他人に流されずに自分の道を歩むこと、困難があっても目標を見失わないことなど、普段はふざけた話もしますが、大切な話は真面目に向き合って話します。(愛知県 中学3年生の保護者)

将来や進路については、「相談されたらしっかりと話し合う」というご家庭もあれば、「つい親主導になってしまって反省しています」といった声も寄せられていました。保護者も慎重に、丁寧に対応しているようです。

社会のニュース

- 最近は、物価高や備蓄米の話など、社会のニュースも話題にしています。「お米やお菓子が高くなってるね」「備蓄米ってどこで使われてるんだろう?」など、難しい話ではなく、世間話の延長のような形で話しています。(大阪府 小学5年生の保護者)

社会のニュースについては、一緒にニュースを見ながら自然に話すといったケースが多いようです。なかには「社会のニュースはあまり興味がないとのことだが、社会を知ることは必要なことなので、話に乗っている時などタイミングをみてわかりやすいようにかみ砕いて話をするようにしています」という工夫をしている保護者もいらっしゃいました。

日常の話は、気負わず話しながらも、勉強や将来、社会のことについては、子どもによって話したり、話さなかったりが分かれるようです。

いずれにせよ、子どもが届けようとしている言葉や「話したい」という気持ちは、しっかり受け止められるといいですね。

専門家に聞く! 親子の信頼関係を築く会話のポイント

親子の会話が増えているという調査結果を、専門家はどう受け止めているのでしょうか。

また、日々の会話を通して親子の関係をよりよくしていくには、どんな工夫ができるのでしょうか。ベネッセ教育総合研究所 教育イノベーションセンターの庄子寛之主席研究員に解説いただきました。

ーー 親子の会話が増えているという調査結果について、どのように感じられましたか?

会話が増えているというのは、よい傾向だと思います。最近は仲のよい親子も増えていますよね。保護者が昔のように小言や指示・命令型で接するのではなく、人対人としてフラットに接するようになってきたと感じます。友達のよう……とまではいきませんが、少なくとも、ひと昔前のような上下関係や緊張感は薄れてきていますね。だからこそ、子どもも会話や相談をしやすくなったのではないでしょうか。

この背景には、共働き家庭が増加したことの影響が考えられます。

「いつも母親が家にいる」というケースが減りつつあり、その分、母親が家にいる時や、家族がそろった時間に会話が生まれやすくなっているのかもしれません。

いつも顔を合わせていたら、ぶつかったり、反抗したりすることもあるものです。適度な距離感が生まれたことで、かえって会話が増えたと考えられます。

また、共働きによって、父親の子どもとの関わり方も変化しています。夫婦で分担しながら育児に取り組む中で、自然と父親と子どもとが接する時間が増え、会話が生まれているということもあるのではないでしょうか。私自身も、息子と朝一緒に駅まで歩く時間に、自然と会話が生まれています。

さらには、最近は子どもの反抗期が減っていると言われるように、子ども自身の傾向の変化もあるかもしれませんね。

ーー 会話をとおして親子の信頼関係を築くためには、どのようなことが大切なのでしょうか?

会話の量が増えるのはとてもよいことですが、信頼関係を築くうえで大切なのは、「何を話すか」よりも「どんなふうに聞くか」です。5つのポイントをご紹介します。

1:話をさえぎらず、最後まで聞く

子どもが話し始めた時、つい途中で口をはさんでしまうことってありますよね。「こういうことだよね?」とさえぎったり、「私はこう思うよ」と結論を急いだりしていませんか? 保護者も忙しいため、先を急いで言葉をかぶせてしまうこともあるでしょう。

でも子どもにとっては、「ちゃんと話せた」「聞いてもらえた」と感じられることが、とても大切なんです。まずは最後まで、しっかり聞いてあげてください。

2:すぐにアドバイスせず、まずは「共感」

子どもが悩みを話してきた時、「私の時はね……」と自分の経験を語りたくなることもありますよね。でも、子どもにとっては時代も状況も違うので、参考にならないことも多いものです。

まずは、「そうだったんだね」「嫌だったね」など、子どもの言葉を受け止め、気持ちに共感してあげてください。アドバイスは、子どもから「どうしたらいいと思う?」と聞かれてからにしましょう。

3:子どもの話したいタイミングを大切に。「あとで」はガマン

「ちょっと今忙しいから、またあとでいい?」と、つい後回しにしてしまうこともありますよね。でも、子どもが「話したい」「聞いてもらいたい」というタイミングが、子どもにとって必要なタイミング。特に、悩み相談は「話したい」というタイミングを逃すと、もう話してくれなくなることも。手を動かしながらでもいいので、向き合って聞いてあげるようにしましょう。

どうしても、手が離せない時は「今ちょっと手が離せないから、5分後でもいい?」と具体的に伝えて、必ずその時間に聞いてあげてください。

4:子どもから聞いた話を周りに言わない。約束と秘密は守る

信頼関係を壊す原因の一つが、「話したことを誰かに言ってしまう」こと。「誰にも言わないでね」と言われたことはもちろんですが、そうでなくてもペラペラと周りに話すのは子どもからの信頼をなくします。たとえ我が子といえども、約束と秘密を守ることは、信頼を築く基本です。

5:「わたし」が主語の「I(アイ)メッセージ」で伝える

子どもに伝える言葉は「わたし」を主語にしたI(アイ)メッセージにしてください。ほめてあげる時も「お母さんは、こういう点が素晴らしいなと思うよ」「お父さんは、こういう点があなたのいいところだと感じたよ」といった具合に、自分を主語にして感情を伝えてあげましょう。誰かと比較してほめることより、子どもの心に届きます。

親子のちょうどよい距離感とは?

ーー 親子の会話が増える一方で、気を付けたいことはありますか?

「子どもとの距離が近すぎる」ことが課題になっているケースも見られます。子どもが親離れできていないというよりは、親が子離れできていない家庭が増えてきているように思います。

距離が近すぎることは、客観性が失われて、物事を中立的に見ることができなくなってしまいます。子どもの言い分をまるごと信じて「うちの子がこう言ってます」と一方的な見方にとらわれることもあるでしょう。親子で気持ちが一体化しすぎてしまうと、子どもの視点を客観的に見られなくなります。

子どもが何か嫌なことを経験した時、まるで自分がされたかのように怒ってしまう保護者もいます。でも実際に経験したのは子どもであって、自分ではない。その線引きをきちんと意識することが大切です。

ーー 子どもとの距離感を適切に保つには、どうすればよいのでしょうか?

「私は私」「あなたはあなた」という意識がある保護者は、良好な関係を築けていることが多いですね。そういう家庭は、保護者も自分の時間や趣味を楽しんでいるケースが多いです。子どもにばかり目がいくのではなく、自分の楽しみも大切にする。だからこそ、適切な距離を保てるのではないでしょうか。

ーー 「子どもがなかなか話してくれない」という悩みをお持ちの保護者もいます。

子どもを「よく見る」という姿勢が大切です。話してくれないからと、あれこれ保護者から質問したり、聞き出そうとしたりしていませんか? そうすると「別に……」となってしまいます。「保護者は自分を見てくれている」という安心感があれば、子どもは必要なタイミングで話しかけてくるものです。お子さまのタイミングを大切にしてあげてほしいですし、タイミングが来たら逃さないでいただきたいですね。

まとめ & 実践 TIPS

信頼関係を築くための5つのポイントに「私、できているかな?」とドキッとしたかたもいらっしゃるかもしれません。信頼関係は一つひとつ積み上げていくもの。日々の意識を少し変えていくことから始めていけるといいですね。

(出典)

※1 子どもの生活と学びに関する親子調査2024(東京大学社会科学研究所、ベネッセ教育総合研究所)

https://benesse.jp/berd/shotouchutou/research/pdf/oyako_tyosa_2024_0326.pdf

※2 Webアンケート「お子さまと、普段どんなことを会話していますか?」

調査対象:小学生・中学生・高校生のお子さまをお持ちの保護者のかた

調査期間:2025年5月2日~5月16日

回答数:443名

編集協力/岡 聡子

- 育児・子育て