「勉強したの?」で険悪に!?やる気を引き出す声かけは?小学生保護者の体験談からご紹介

- 育児・子育て

宿題や勉強が終わっていないのに、ダラダラとゲームやアニメに夢中……。そんな小学生のお子さまの様子にしびれを切らして「勉強しなさい!」と声をかけては、険悪な雰囲気になってしまうこともあるかもしれません。

子どもを前向きに勉強に向かわせるには、どのような声かけをすればいいのでしょうか。

全国の保護者アンケート(※1)を元に、声かけの実態や、うまくいく声かけの実例とコツをご紹介します。

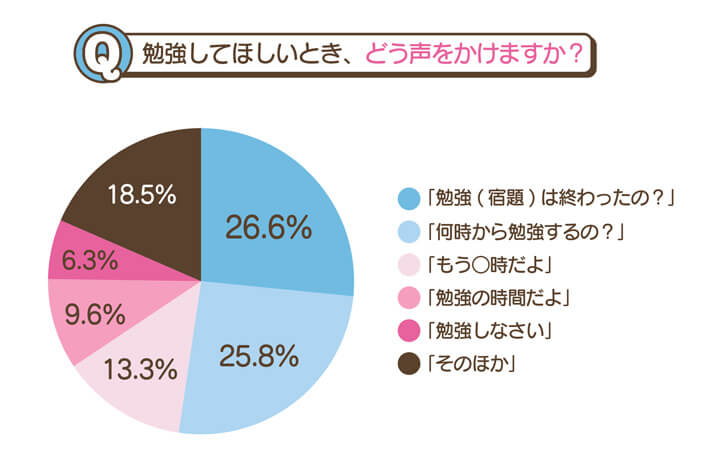

「勉強は終わったの?」「何時から勉強するの?」が半数以上!

※ 複数回答

※各要素の値は小数点以下第二位で四捨五入しています。

「勉強してほしいとき、どう声をかけますか?」との質問の結果は、上の円グラフのとおり。1位は「勉強(宿題)は終わったの?(26.6%)」、わずかな差で「何時から勉強するの?(25.8%)」が2位となりました。半数以上の保護者が、この2つの声かけをしているようです。

一方、「勉強の時間だよ(9.6%)」「勉強しなさい(6.3%)」と直接的に勉強を指示する声かけは、ランキング下位。強制ではなく、子どもの行動変化を促すようにしようとする保護者が多いことが見て取れます。

声かけ失敗の体験談も

全国の保護者からは、お子さまに声をかけても思うように勉強に向かわなかったり、機嫌が悪くなってしまったりといった失敗談も多く寄せられています。お子さまを勉強に向かわせるのは、一筋縄ではいかないようです。

(体験談)

- まだ、自分からできる日が少ないので、「一緒に音読やろうか?」という感じに声かけしていますが、それで「やるー」と言ってくるのは、10回中2~3回くらいです(泣)。(群馬県・小学1年生の保護者)

- (「勉強は終わったの?」と聞くと)だいたい「今やろうと思ってた」とか「はいはいはいはい」みたいに言われる。(和歌山県・小学6年生、中学3年生の保護者)

ときには、しびれを切らし、突き放すような言葉をかけてしまうこともあるようです。保護者の試行錯誤がうかがえます。

(体験談)

- 「宿題しないなら、先生に宿題をしなかったと言いなさい。それならしなくていいよ」と、ややおどしかも!? と思いつつ伝えると、それは嫌なようでやってくれます。(埼玉県、小学1年生の保護者)

- 「今日は勉強どうする?」と選択肢を与えています。「やらない」と返事されればそれ以上は追及しないでいます。(静岡県・小学2年生の保護者)

うまくいっている保護者の実例から学ぶ! 勉強を促す声かけのコツ

逆効果にならずに、お子さまを前向きに勉強に向かわせるためにはどうすればいいのでしょうか。全国の保護者が効果を実感しているアイデアから、コツをご紹介します。「うちの子にも活用できそう」と思える方法を見つけてみてください。

保護者も一緒にやるべきことに取り組む

(体験談)

- 親が勉強し始めると、子どもたちも「ママ何やってるの? 勉強!? 私もやろっかな」とやり始めることが多いです。(愛知県・小学3年生、小学6年生の保護者)

- 「勉強しよう」と誘い、私自身も隣で読書などに取り組む。嫌がるが「一緒に……」と伝えればほぼ取り組んでくれる。(東京都・小学3年生の保護者)

勉強に向かうのは、エネルギーのいるもの。だからこそ「一緒にやろう」という声かけが負担感を減らし、勉強へのハードルを下げてくれるのかもしれません。

特に低学年では、効果を実感している声が多いようです。

時間や順番を決めておく

(体験談)

- 1年生になった時に、帰宅後すぐに宿題をしてその後はお風呂の時間まで好きなことをする決まりをつくった。(東京都・小学2年生、高校3年生の保護者)

- 登校前に「チャレンジタッチ」。帰ったら明日の支度と宿題。おやつを食べたらやるべきこと。終わったら遊ぶ。と、やるタイミング&順番を決めている。「次は何やる?」と声をかけて、自分で「宿題!」と返事をしながら始める。先にしたいことや気分が乗らない、などある時はそれをやってから、「次何やる?」とまた声をかける。(神奈川県・小学1年生の保護者)

やることを意識するだけでは、気が重くなってしまうことも。いつやるか、どの順番でやるかを決めておけば、見通しが立ち、スムーズに行動することができるようです。これは、お子さまの負担感を軽くするだけでなく、保護者の「いつになったらやるの?」というモヤモヤを減らすことにもつながりそうですね。

時間や順番を決めておくことは、習慣づくりにも効果を発揮しそうです。

勉強のあとの楽しみを意識させる

(体験談)

- 勉強のあとの楽しみを前面に出して声かけしています。また、かかる時間を示してあげます。例えば、「今日は午後、お友達と遊ぶ約束してるよね? じゃあ今のうちに作文やろっか。30分もかからないと思うよ」など。(京都府・小学3年生の保護者)

- 科目を行に記載し、列には日付を記載して1週間の予定表を作り、達成したらスタンプを押すようにしたら何も言わなくても進んで取り組むようになった。(神奈川県・小学1年生の保護者)

勉強のあとに楽しみが待っていれば、気が重くなりがちな勉強も、楽しみに近づくプロセスになります。遊べる、ゲームができるといったことに加え、おいしいお菓子を食べられるといったものもいいですね。

勉強というワードは使わない

(体験談)

- 「明日の用意できた?」「やること(学校のこと、お風呂や歯みがき全て)終わった?」「今週『チャレンジタッチ』のメール来てないけど大丈夫そう?」など、やってほしいときほど宿題や勉強というワードを出さないようにしています。(東京都・小学2年生、小学5年生の保護者)

- 宿題というキーワードを出すと、もろもろ言い訳してやろうとしないので、「帰ってきてから寝るまでのスケジュールはどんな感じでいくのかい?」と聞くと、友達と遊ぶ約束を踏まえて、計画できるときも。(兵庫県・小学5年生の保護者)

お子さまによっては「勉強」「宿題」という言葉を耳にしただけで、拒否反応や反発心が出てしまうこともあるかもしれません。直球で聞かれると、反発したくなる。自分でもわかっているからこそ、指摘されると反抗したくなる、ということもありますよね。

あえて勉強や宿題という言葉を使わずに、お子さまの状況を尋ねることで、お子さまも構えずに「あ、そういえば宿題がまだだった」と気付いて、行動することができるようになるかもしれません。

まとめ & 実践 TIPS

「勉強しなさい」とストレートに言うのは、逆効果になることが多いもの。頭ではわかっていても、つい言葉にしてしまうこともありますよね。

今回ご紹介した方法を参考に「うちの子に合う声かけってこうかな?」「今日は、どんな声かけが効果ありそうかな?」とお子さまの性格や状況に合わせて考えてみませんか? お子さまも保護者のかたもストレスをためずにハッピーになれる方法を見つけていけるといいですね。

※1

この記事は、保護者のかたへのアンケート「勉強してほしいとき、どう声をかけますか?」(2024年6月28日~2024年7月12日実施、小学生のお子さまをお持ちの保護者のかた199名回答)の結果をもとに構成しています。

編集協力/岡 聡子

- 育児・子育て