池上彰×増田ユリヤ「今、子どもたちに必要なメディアリテラシー」。YouTubeばかり見ていると、フェイクニュースにだまされる?!

- 育児・子育て

「知ってる。YouTubeで見た」 子どもから、こんな風に言われることはありませんか?新しいゲームの情報からちょっとした豆知識まで、子どもたちは日々、たくさんの情報をTikTokやYouTubeから得ています。

新聞の発行部数も減り、ネットへの情報依存は大人にとっても同じこと。誰でも気軽に情報発信できるようになった今、子どもたちにはどのようなリスクがあるのでしょうか?YouTubeチャンネル「池上彰と増田ユリヤのYouTube学園」を開設、書籍『メディアをつくる!YouTubeやって考えた炎上騒動とネット時代の伝え方』(ポプラ新書)を発売したお二人に聞きました。

正しい情報か見極めるために、メディアリテラシーが必要

メディアリテラシーとは何なのか。なぜ必要?

—最近よく「リテラシー」と聞きますが、そもそもどんな意味ですか?

池上彰さん(以下池上):リテラシーとは、読み書きの力のことです。昔は、読み書きできるかどうかが「リテラシーの有無」でした。ネットで様々な情報があふれるようになった今は、「情報にだまされず、正しく理解する力」が必要。それが“メディアリテラシー”という言葉になっています。学習指導要領にも使われていますね。

—ネットからの情報が増えたので、「メディアリテラシー」が必要に?

増田ユリヤさん(以下増田):放送法があるので、テレビ番組は何重にもチェックし、内容に責任を持って公共の電波を使っています。一方ネットは、誰も何も規制しないなかで自由に表現できる。それが本当に正しい情報なのか、事実なのかわかりません。

歴史を語る動画の場合でも、視聴する側が気をつけていないと間違った知識を得てしまうことがあります。とんでもないデマやフェイクニュースを拡散することがないように、どう見分ければいいのか、常日頃から考えておく必要があるということです。

—「テレビも間違えるかもしれないし、YouTuberだってちゃんと調べているんじゃない?」と言われたら、どう答えたらいいですか?

池上:「君だって思い間違いをしたり、うっかり間違ったことを言ってしまって、あとで“しまった”となることがあるはずだよね」と答えてみてはどうでしょう。

人間は完全ではないので、悪意がなくても間違えてしまうことがあります。その点、新聞やテレビにはチェック専門の人が何人もいます。たった1人の思い込みでやるよりは、はるかに正確さがあると思います。

「マスコミが伝えない」のは、事実が確認できないから

ネットに惑わされない方法

—なるほど。子どもたちがネットからの情報に触れることが多い今、デマやフェイクニュースに惑わされないようにするには、どう気を付けたらいいですか?

池上:仕組みを考えてみましょう。YouTubeの場合、チャンネル登録者や視聴数が増えると広告収入が入ります。ということは、ショッキングなネタをアップして、皆が「本当かどうかわからないけれど見ちゃおう」となればお金が稼げる。そういう意図でつくられた動画もあると気を付けなければいけないと思います。

「あやしい」と気づきやすいのは、「NHKが伝えない」「マスコミが伝えない」というキャッチが付いているもの。NHKやマスコミが伝えないのは隠しているわけではなく、事実が確認できないからです。

増田:「本当?」と思うと、人間はひきつけられてしまうんですよね。面白ければ面白いほど人に伝えたくなって拡散されることが、ネットやSNSの性質としてあると思います。

—「本当かな?」と思ったとき、確かめる方法はありますか?

増田:YouTubeで気になったことがあれば、その動画だけで判断せず、書籍など別のものでも確認するといいですね。ネットのメディア以外で確認がとれればいいのですが、むずかしい場合は新聞社やテレビ局が出しているニュースや記事と照らし合わせる。すぐに100%信じてしまわないことです。

池上:「その情報がどこから発信されているか」のチェックを習慣にするといいですよね。YouTubeでもネットの記事でも、個人からの発信の場合、その人が勘違いしていることもあります。新聞社や出版社が発信しているものであれば、正確である可能性が高いです。

「すぐに拡散しない、我慢して考える」「どこが出しているか、常に確認しよう」と、子どもたちに伝えていくことが大切だと思います。

大人にとっても、正しい情報の見極めはむずかしい

ネットの記事は、どこの情報かわかりにくい

—複数のメディア、特に新聞発の記事で確認する方法は大人にも役に立つメディアリテラシーですね。

池上:大人でもだまされることはありますから。

たとえば、ネットが広まる前だと「東京スポーツ新聞」の記事を読む人は、わざわざ新聞を買って、眉に唾を付けながら見ていたわけです。でも今は「東スポWeb」だと意識しないまま、すぐにネットで出てきます。「このメディアだから…」の見極めもむずかしくなっていますよね。

「コタツ記事」と呼ばれていますが、きちんと取材していない記事、「テレビで○○さんがこう発言した」をまとめただけのようなネットニュースも増えています。

増田:どこの記事なのかが1つのチェックポイントなのに、検索で表示された場合、それがわかりづらいというのもありますね。

YouTube利用に必要なメディアリテラシー

—「池上彰と増田ユリヤのYouTube学園」の動画制作でも、メディアリテラシーの必要性を感じることはありますか?

池上:2021年2月に、私たちの動画にトランプ支持者からの大量の「バッド(bad)」が押され、炎上騒動に。コメントのなかには「事実を誤認しているのでは?」というものもあって、YouTubeは無法地帯になりやすいことを実感しました。

増田:しかも動画の内容に対してではなく、「発信者がテレビで発言したことが気に入らない」という理由で「バッド」が押されてしまったんです。これが今のYouTubeを含むネットメディアの難しいところだと思います。

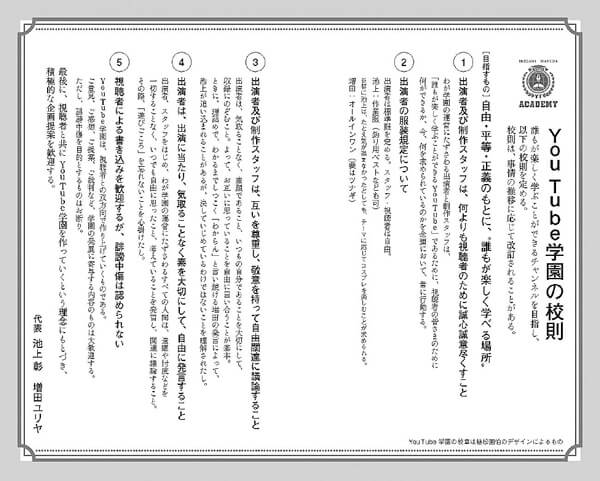

それでも、私たちなりのルールをつくろうと、YouTube学園では校則を定めました。お子さんがYouTubeを利用する際の参考にしていただければと思います。

『メディアをつくる!YouTubeやって考えた炎上騒動とネット時代の伝え方』より

メディアリテラシーを高めるために、ニュースについて親子で会話を

情報をそのまま受け取らず、本当かな?と話そう

—「誹謗中傷はよくない」など、双方向メディアとの付き合い方をあらためて親子で確認できそうですね。メディアリテラシーを実際に身に付けてもらうため、親は子どもにどう働きかけることができますか?

池上:たとえば、子どもたちが何かの情報やニュースに触れるとき「これは本当かしら?」と言うことです。「へ~そうなんだ」じゃなくて「こんなことってあるかしら?」とか。疑問を持ちながらニュースに接している姿を見せるのはどうでしょうか。

増田:それも1つの方法ですね。

もう1つ提案すると、「今日はどんなニュースが気になったの?」とお子さんに聞いて「こんなことがあったよ」と言われたら、「あらそうなの」と一緒に読んだり見たりします。そのうえで「ちょっとおかしい」「それはどこから出た情報かしら?」など、コミュニケーションをとりながら確認をする方法。最初から「本当かどうか確認してみよう!」だと、少し構えてしまうかなと思います。

—子どもが一人でYouTubeやネットを視聴することもあると思いますが、そのままにせず、会話を持つことが大切ですね。

池上:そうですね。お子さんと一緒にテレビを見ている人が今どれくらいいるのかわからないですけれど、そういうタイミングがあれば出演者の発言に対して「これはこの人の意見だよね」と言うとか。テレビやネットからの情報に「すぐ本当に正しいと思わないようにする」「これはこの人の意見なのねと確認する」ことを日頃からやっているだけでも、少しちがう気がします。

まとめ & 実践 TIPS

ネットからの情報は便利ですが、どれが本当に正しいのか、子どもはもちろん大人にもわかりにくくなっています。子どもが偏った情報を信じてしまわないために、ふだんの会話も大切。デマやフェイクニュースに惑わされないよう、親子でメディアリテラシーを高めましょう。

編集/磯本美穂 執筆/樋口かおる

amazonで見る

公式 池上彰と増田ユリヤのYouTube学園

https://www.youtube.com/channel/UC5X3kJorIx55tOJQ9283tkg

出典:

一般社団法人 日本新聞協会「新聞の発行部数と世帯数の推移」

https://www.pressnet.or.jp/data/circulation/circulation01.php

総務省「放送分野におけるメディアリテラシー」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/hoso/kyouzai.html

- 育児・子育て