子どもへの性教育をはじめる時、知識より大切なことって?NGはありますか?(教えて!シオリーヌさん)

- 育児・子育て

「生理ってなに?」「赤ちゃんはどうやってできるの?」お子さんの質問にどう答えたらいいのか、困ることがありますよね。

書籍『こどもジェンダー』(ワニブックス)を発売したシオリーヌさんは、2017年に性教育について発信をはじめ、2019年YouTubeで動画投稿をスタート。子どもから大人まで、「こんな話が聞きたかった」と注目を集めています。迷うことも多い家庭での性教育、「はじめの一歩をどうしたらいいの?」、シオリーヌさんに聞きました。

ジェンダー教育を親子で学ぶには?性教育YouTuberシオリーヌさんに聞いてみた

性教育は「何才からスタート」ではなく、ふだんの生活のなかから

・性教育はいつからはじめる?

—子どもに「性の話」って、いつからはじめたらいいのでしょうか。悩んでいる保護者の声をよく聞きます。

シオリーヌ(大貫詩織)さん(以下シオリーヌ):「何歳からはじめる」といった区切りはないと思うんです。言葉でのコミュニケーションが図れるようになってきたら、もう性教育ははじまっているので。日々の言葉かけの中で少しずつ伝えていくしかないと考えています。

・対等なパートナーとの関係性を見せることも性教育

—ふだんの会話のなかでの性教育って、どんなことですか?

シオリーヌ:たとえば「生理ってなに?」「赤ちゃんはどうやってできるの?」「自分はどうやって生まれてきたの?」とか。そんな質問がお子さんから来ること、ありますよね。そこで「そんなこと聞かないの」とごまかさず、誠実に向き合うことです。

男女のパートナーだったとして、お互いを尊重し合って対等な様子が子どもさんからも見て取れるとか。そういったことも含めての積み重ねだと思っています。

—なるほど。身体的な特徴だけでなく、男女の関わり方を知ってもらうことも性教育ですね。毎日の生活のことなので、性教育への苦手意識を変えられるかも。

シオリーヌ:苦手意識を持つなと言われてもむずかしいですよね。大人世代は、これまで性に関する話は恥ずかしいもの、人前で話しちゃいけないものと学んできました。そこでいきなり「性教育がんばってください!」と言われても……というのはよく理解できるんです。けれど、だからこそ、親御さん自身がまず性教育を受けてみてほしいんですね。

性についての知識を持つことで、子どもが自分を守れることも

・性教育に対する根強いタブー意識

—自分が受けた性教育については、覚えていない保護者が多そうです。

シオリーヌ:ほとんどの親御さんは、学校生活で具体的な性教育を習ってはいませんよね。性に関する情報へのタブー意識はとても強いです。性教育への反対には、「寝た子を起こすな」という言葉がよく使われます。そういった意識がある方は、いまだに多いと感じています。赤ちゃんができる方法について正しい知識を伝えるのではなく、"教えない"というように。

—知識を持つことで、生理やPMSについての理解が深まったり、予期せぬ妊娠が防げたりするメリットも期待できます。日本の性教育の現状は、遅れているのでしょうか。

シオリーヌ:いろいろな国があるので一概には言えませんが、世界的なスタンダードとしては、「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」というユネスコが定めた基準があります。こちらではコンドームの使用法を知る年齢が9~12歳。一方日本では、中学生に対して妊娠の仕組みや適切な避妊の仕組みを具体的に説明しないのが現状です。

今の子どもたちはネットにつながるデバイスを使いこなしています。性に関する情報に一触れずにいられるかというと、むずかしいですよね。そんななか信頼できる情報と嘘の情報を見極めるリテラシーを身につけてもらうには、性について具体的に伝えていくしかないんじゃないのかなと思います。

—知ることで守れることもありますね。

シオリーヌ:適切な知識を持つことで、子どもさんが性暴力の傍観者にも加害者にも被害者にもならずにいられることがあります。知識がなければ、性暴力だと気づかないことがあるかもしれませんよね。

「子どもが性的な動画を見ていた」。どう対応したら?

・性教育をタブー視せず、誠実に話す

—母親が「男の子の性の話はわからない」とつい避けてしまう、また逆もあります。

シオリーヌ:すぐに模範解答が出てこないのは仕方ないです。でも、答える姿勢を見せるだけでもちがうと思うんです。

「生理というものがあって、うまく説明できないから調べておくね」とか、「今度一緒に読める絵本を見てみようか」とか。性に関する質問をタブー視せず、誠実に「お話をする気持ちがある」姿勢を見せることが大切ではないでしょうか。

—たしかに、親がタブー視したり、過剰に反応したりすると、子どもが「聞いちゃいけないことなのかな?」と学んでしまいますね。

もし、子どもが性的な動画を見てしまったり、見ようとしたりしていることに気づいたら親はどう対応したらいいでしょう。

シオリーヌ:まず、それが見てはいけない年齢対象のものであれば「ルールをちゃんと守ろう」とは言ったほうがいいですね。

性を楽しむことも人の権利で、性的なことに興味を持つことは悪いことではないと思うんです。ネットにある性の情報には過剰な演出や、嘘が加えられたものもあります。何が本当か見抜く力が必要であること。人の権利も尊重しながら性を楽しめるようになってほしいと、子どもさんに伝えていく必要があると思います。

—性を楽しむ権利について、初めて聞きました。

シオリーヌ:日本の性教育では全然触れられない部分ですね。

「自分も相手も大切にしてほしい」と伝えてみよう

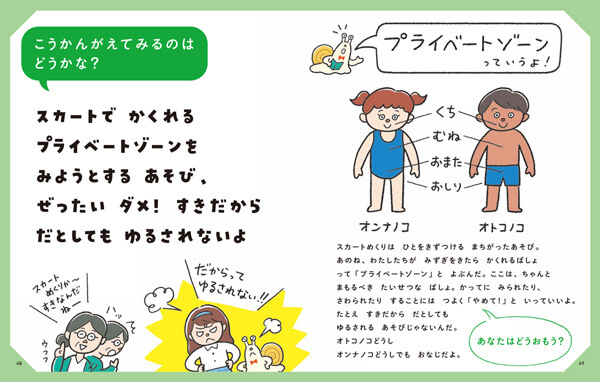

『こどもジェンダー』より

・性教育で大切なのは、相談できる環境づくり

—子どもが被害にあわないためにも、「イヤなことはイヤ」と伝えること、大切な場所を誰かが勝手に見たり触れたりしてはいけないことを知ってもらうにはどうしたらいいでしょう。

シオリーヌ:それをそのまま伝えるのが一番です。プライベートゾーンというものがあって、自分の同意なく誰かが触れてきたり、見ようとしたりしてはいけないこと。イヤなことはイヤだと言っていいし、相手がイヤだと言うことはしてはいけないこと。どちらもを繰り返し伝えていくのがいいと思います。

—子どもが思春期で親と性について話すことを避けたり、親も話しにくかったりすることもあります。

シオリーヌ:生理についてや子供向けの性教育の本、思春期の子たち向けの本もたくさんあります。親子でしっかりお話をする機会がとれないとき、本を買って渡しているという方はたくさんいらっしゃいますね。

私の場合は、性の話をするとき、思春期の子だから特別何かを配慮することはないです。思春期は心身ともに変化がうまれる時期ではありますが、性に関する話でプライバシーに踏み込む可能性があるのは、どの年代でも同じなので。目の前の人と丁寧にコミュニケーションをとることは、相手の方が思春期でも大人でも、子どもでも変わらないのかなと思っています。

—タブー視したりごまかしたりせず、誠意を持って話すべきですね。最後に、性教育に苦手意識を持つ保護者に向けてメッセージをお願いします。

シオリーヌ:家の中でも性教育に取り組もうといったメッセージが増えていることで、プレッシャーに感じている方もいるかと思います。でも、自分の気持ちを押し殺してまでがんばらなきゃいけないとは思っていません。まずは親御さん自身が少しずつ、自分の抵抗感と向き合ってみるのはどうでしょう。

家庭での性教育で一番大切なのは、正確な医学知識を届けることより、なにかあったときに相談できると思える関係性を築くこと。今は性教育のコンテンツもいろいろあります。親だけですべてをやらないとと思いこまず、親御さんとして伝えられるメッセージを伝えていけたらいいんじゃないかと思っています。

まとめ & 実践 TIPS

知識がなかったり照れくさかったり、苦手意識を持つ人も多い性教育。難しく考えず、まずはとても大切に思っていること、自分のことも大切にしてほしいことを伝えてみてはいかがですか。

執筆/樋口かおる

International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/1/international-technical-guidance-on-sexuality-education

平成29年2月21日(火)第3回厚生科学審議会感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会 学校における性に関する指導について

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000152909.pdf

- 育児・子育て