【進路のプロが教える!新課程の共通テスト(3)】科目選択もポイント!地歴・公民と理科の特徴を徹底解説

- 大学受験

現高1・高2生のお子さまが受験する「新課程」の共通テスト。お子さまにも保護者のかたにも知っておいていただきたい「新課程」共通テストの内容を、松﨑講師が解説するシリーズ3回目は、地歴・公民と理科の変更点や科目選択・対策のポイントをお伝えします。

共通テストに向けて今知っておくべきこと・やっておくべきことをインタビューするシリーズ【進路のプロが教える!新課程の共通テスト】。

初回は「共通テストのキホン」、2回目は教科・科目別解説として英語・国語・数学を取り上げました。

【進路のプロが教える!新課程の共通テスト(1)】意外と知らない「共通テストのキホン」

【進路のプロが教える!新課程の共通テスト(2)】スピード&読解力がカギ!英語・国語・数学の特徴を徹底解説

シリーズ第3回目となる今回は、科目選択も重要な地歴・公民と理科を解説します。

地歴・公民は新課程で特に大きな変化があるため、保護者の皆さまにとっても変更点を知っておくことで科目選択などに悩むお子さまに対して適切な声かけができるようになります。

【地歴・公民】新課程入試で、大きな変更があった教科

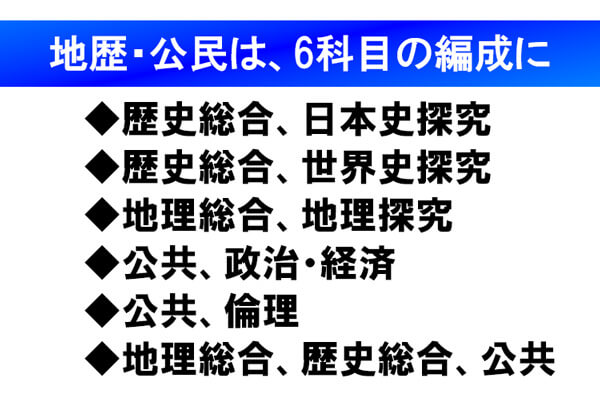

「新課程」の共通テストでは、新設された「情報Ⅰ」が注目されがちですが、地歴・公民も科目編成が再編され、大幅な変更がある教科です。

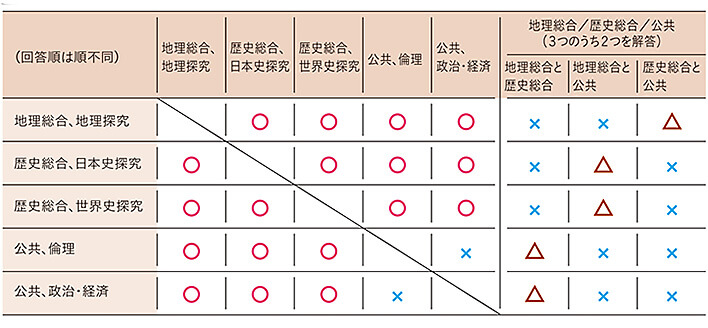

2科目を課されることが多い文系は、科目選択時の組み合わせに注意

具体的には下記の6科目編成となり、この中から文系は2科目、理系は1科目を課されることが多いです。

特に2科目を選択する場合は、組み合わせ不可とされる科目があるほか、「地理総合、歴史総合、公共」を受験科目として採用していない大学も多いです。

地歴・公民 2科目選択時の

組み合わせパターン

(〇がつく組み合わせのみ可)

×は選択不可能な組み合わせ。△は採用していない大学が多い組み合わせ。

※大学入試センター「令和7年度大学入学共通テストについての説明資料」をもとに作成

そのため、志望大の受験に使える科目を事前に調べておき、どの科目を選択するか決めたうえで対策をしていくことが大切です。

選択する科目を決めて早めに対策を進めるために、高2で志望大・学部を絞り込んでいくことを意識するようお伝えください。

地歴・公民のポイントは「流れをつかむこと」と「資料の読み取り」

センター試験を経験した保護者のかたは特に、地歴・公民は「暗記科目」というイメージがあるかもしれません。

しかし、共通テストでは複数の資料を比較する読解力や、立場を変えて理由を説明する思考力などが問われており、新課程入試でもその傾向はいっそう進むことが予想されます。

初回の記事(意外と知らない「共通テストのキホン」)で出した例のように、時系列問題でも年号さえ覚えていれば正答が導けるものではなく、出来事の背景・流れから考えることでそれぞれの前後関係が導ける問題が出題されています。

特に歴史科目は、日本と世界の関わり、時代の縦糸と同時代の横糸を合わせて理解しておくことがポイントです。

また、地歴・公民では資料を読み取り考察する問題も多く出題されます。

多様な資料から情報を読み取って考察する力を身に付けるには、問題演習が必須です。ただ、慣れるのに時間がかかるので、演習に取り組む時間をしっかり確保して、資料の見方・解き方を知っておくことが大切になります。

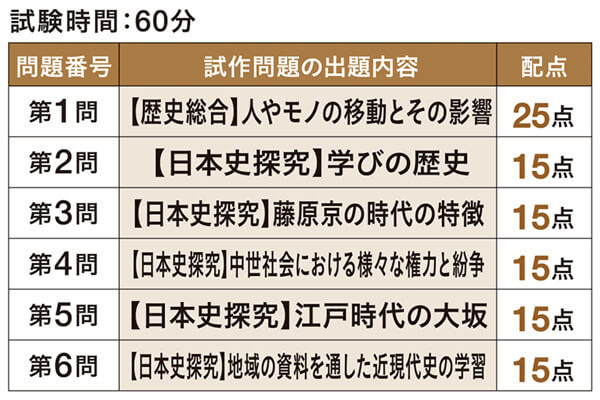

「歴史総合・日本史探究」

試作問題の出題内容

歴史総合では、日本史だけでなく世界史の教科内容まで、幅広く問われる。また、初見の史資料問題から考察する問題も多く出題される。

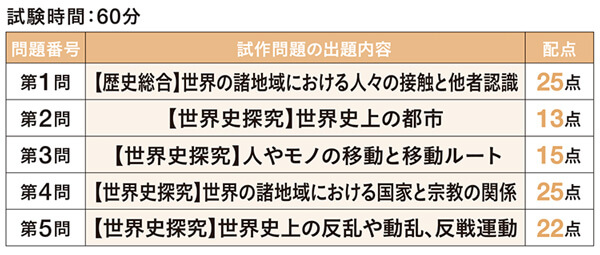

「歴史総合・世界史探究」

試作問題の出題内容

「世界史探究」の範囲では、特定地域の通史を扱った大問はなく、時系列・地域とも幅広く扱われる大問構成となっている。

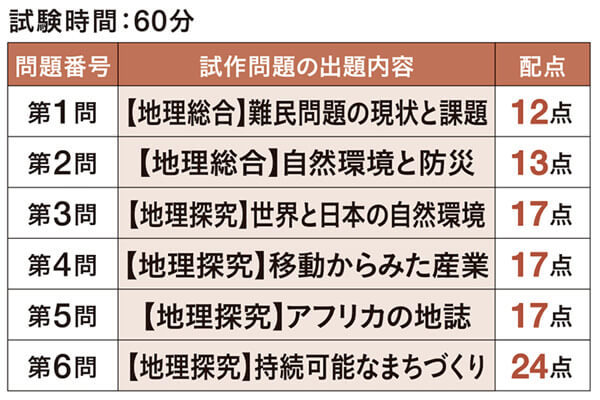

「地理総合・地理探究」

試作問題の出題内容

ほぼすべての問題で教科書や資料集にない初見の資料問題が提示されている。地形図やグラフ、統計、写真などさまざまな資料を読み取り、多面的・多角的に考察する問題が頻出。

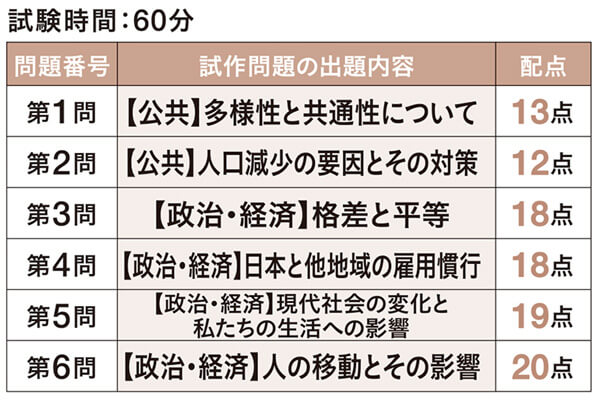

「公共、政治・経済」

試作問題の出題内容

「公共」の範囲から2大問(25点)あり、倫理と共通問題になっている。

「公共、倫理」

試作問題の出題内容

倫理分野からは4大問出題。組み合わせ問題が多く、最大9択まで出題されている。

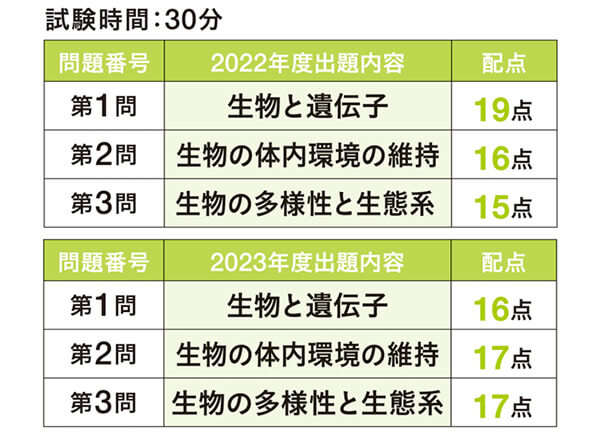

【理科】新課程での変更点が少なく、過去問でしっかり対策ができる

理科は「新課程入試」での変更点が少ない教科です。

そのため、過去問を活用しやすい科目といえます。

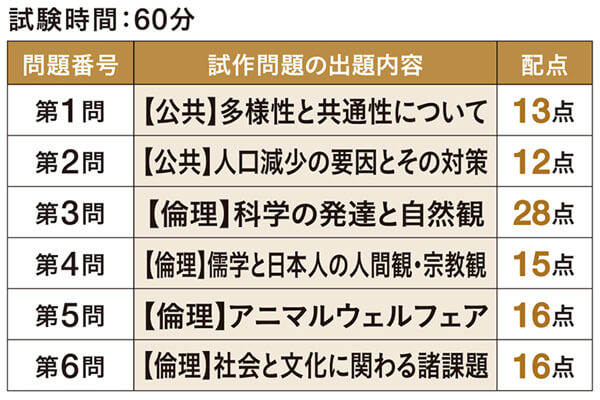

文系は「基礎を付した科目」から2科目、理系は「専門科目」から2科目を課されることが多い

理科では、下記4つのうちどのパターンを受験するか出願時に選択します。

大学や学部ごとに、認められる科目や組み合わせが異なり、文系は「基礎を付した科目」から2科目を選択するAパターン、理系は「専門科目」から2科目を選択するDパターンが課されることが多いです。

※大学入試センター「令和7年度大学入学共通テストについての説明資料」をもとに作成

しいて言えば、大学のWebサイトで志望学部のカリキュラムを見たりして、大学入学後の学びにも役立つ科目を検討しておくとよいと思います。

文章量が多くなる理科は、問われていることを読み解く読解力も求められる

共通テストの理科では問題文が年々長くなっており、図やグラフ、初見の実験や資料などから、問われていることを読み解く読解力が求められるようになっています。

そんな理科の中でも、物理、化学、生物で得点率をあげるポイントを松﨑講師が教えてくれました。

これにより情報の整理ができ、何が問われているのかを読み解きやすくなります。

物理は問題の条件や設定の変化を図に描いて情報を整理することがポイントです。

今すぐに取り組めることなので、これからの勉強で意識するお子さまにもお伝えください。

続いて、化学はしっかりと時間をかけて取り組む必要があります。

基礎知識をしっかり復習し、その都度知識をおさえるようにする習慣を今のうちから身に付けることがポイントです。

また、生物ではスピードや処理能力が重要になってくるので、今のうちからしっかりと基礎知識を身に付けましょう。

その場で考察できるためには、正確に早くアウトプットできる状態になるまで基礎知識を固めることを徹底し、覚えることが重要です。

「物理基礎」2022・2023年の出題内容

出題分野に偏りがないため、苦手分野はつくらないことが大切。1問2分弱で解答するスピードも必要。

「化学基礎」2022・2023年の出題内容

素材として「化学と人間生活」の範囲が融合することもあり、教科書に載っている化学の応用例、製品なども見ておくとよい。

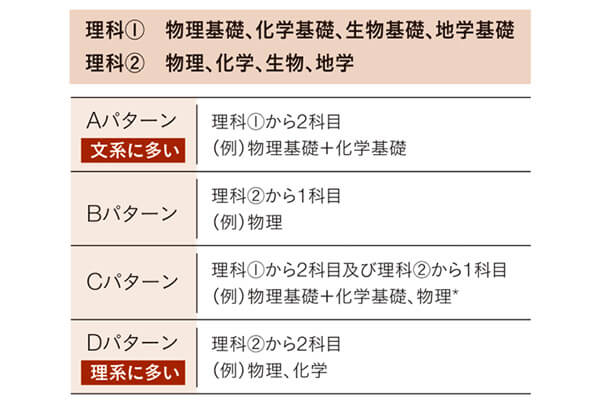

「生物基礎」2022・2023年の出題内容

新課程の学習内容に関して、生物の体内環境と維持に内容変更があったが、共通テストではまんべんなく出題されるため、変更の有無にかかわらず全分野の対策が必要。リード文やグラフの読み取りも含め、1問2分弱で解答するスピードが求められる。

「地学基礎」2022・2023年の出題内容

教科書に載っていない図・情報を用いた探究活動に関する問題が増えてきている。

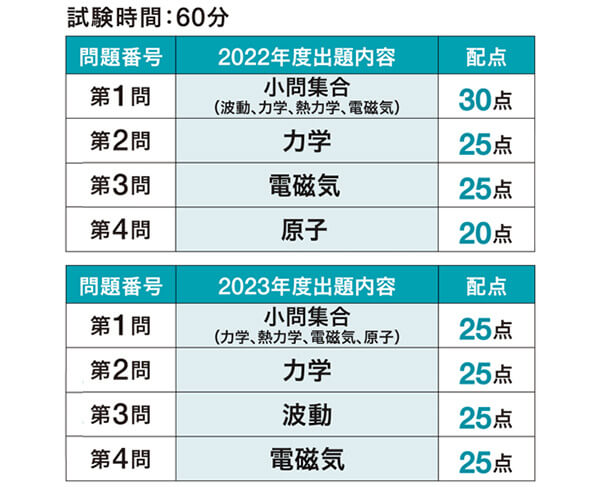

「物理」2022・2023年の出題内容

第3問、第4問で取り上げられる分野は年度によって異なるが、第1問の小問集合を合わせると全分野まんべんなく出題される。

対策が手薄になりがちな原子分野も、頻出テーマは押さえておく必要がある。

「化学」2022・2023年の出題内容

ここ数年、扱われる分野に偏りがなく、まんべんなく出題される。

複数の分野が融合することもあり、苦手分野をつくらないことが重要。

「生物」2022・2023年の出題内容

新課程で生物の進化と系統の履修が早まったが、問題はまんべんなく出題される傾向がある。分野融合問題も多く出題され、初めて見る実験やグラフが頻出のため、知識事項をつながりやしくみを踏まえて理解していることが重要。

「地学」2022・2023年の出題内容

探究活動や災害など、身近な題材を取り上げた問題が増えている。

今回は、地歴・公民と理科の新課程の共通テスト対策を解説してもらいました。

シリーズ【進路のプロが教える!新課程の共通テスト】、最終回となる次回は注目の新科目「情報Ⅰ」について解説します。

「新課程」で導入される新科目で、とくに不安を感じているお子さまも多いと思うので、ぜひ次回の記事も参考にしてください。

※試作問題の出題内容の図は2022年「大学入学共通テスト」試作問題をもとに作成

また、2024年1月13、14日に実施された共通テスト本試験。その解説や今後に向けた学習法を解説した「共通テスト徹底解剖セミナー」の録画を下のバナーから視聴できます。ぜひ、ご覧ください。

- 大学受験