【進路のプロが教える!新課程の共通テスト(1)】保護者が知っておくべき今の大学入試「共通テストのキホン」

- 大学受験

保護者世代から大きく変わった大学入試。

さらに、現高1・高2生のお子さまは「新課程」に対応した大学入学共通テストを受験することになります。そこで、お子さまにも保護者のかたにも知っておいていただきたい「新課程」の共通テストを、松崎講師が解説します。

シリーズ1回目は「共通テストのキホン」と題して、共通テストの概要をお話してくれました。

共通テストは「まだ先の話」と感じている高1・高2生のお子さまも多いと思いますが、この時期になると実際に受験する先輩の姿を見て身近に感じたり、ニュースや平均点の話題を見て気になったりします。

そこで、高1・高2生のお子さまはもちろん、保護者の皆さまにも、共通テストがどのような試験なのか、お子さまが学ぶ新課程で共通テストがどう変わるのかを知っていただきたく、進研ゼミ高校講座・進路指導センターの松﨑講師にインタビューを行いました。

共通テストは「まだ先」と思うお子さま・保護者が多いかもしれませんが、今から意識して対策を進めることが大切です。

また、現高1・高2生が学ぶ「新課程」では、科目・範囲が増えたり、問題量が増えたりと、さらに負担が大きくなるので、今のうちから対策を進めていくことが大切です。

保護者世代から大学入試制度は大きく変わっているので、今の入試制度を知ることで、お子さまの悩みが理解できたり、適切な声かけができたりするようになります。

これから4回にわたってお送りするシリーズ【進路のプロが教える!新課程の共通テスト】。まずは、第1回目「共通テストのキホン」で今の入試制度の概要を知っておきましょう。

共通テストとは?何のために受ける試験なのか

まずは、そもそも共通テストとはなにか? 何のために受ける試験なのか? を知っておきましょう。

現在の大学入試は、3つの選抜方式があり、その中で共通テストの結果が利用されます。

3つの選抜方式

- 一般選抜

- 学校推薦型選抜(公募推薦・指定校推薦) ※旧推薦入試

- 総合型選抜 ※旧AO入試

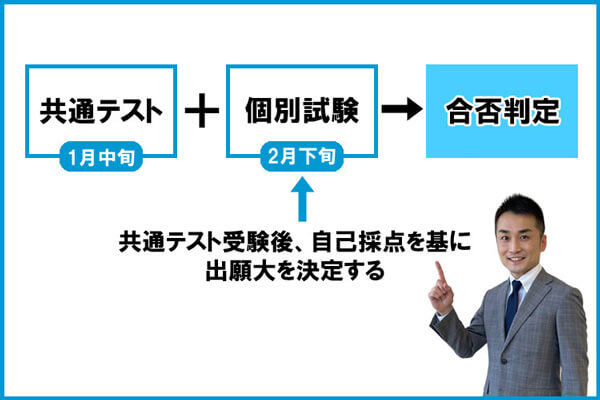

一般選抜では、「共通テスト」の点数と各大学が独自に実施する「個別試験」の点数によって合否が決まるため、いかに共通テストでよい成績(得点)を取るかが志望大合格へのカギとなります。

国公立大では共通テストの点数が、大学が定める基準以下だった場合、個別試験への出願ができない場合があります。

また、国公立大では共通テスト受験後に出願大を決定するので、共通テストの得点で志望校を変更する場合も多くあります。

そのため、現在の入試制度では、共通テストは多くの大学受験生が受験する試験といえます。

共通テストは、2日間で受ける長丁場の試験

高2生のお子さまが受験する2025年度の共通テストは、2025年1月18日・19日に実施されます(現高1生が受験する2026年度の日程は未発表)。

2025年度大学入学共通テストの時間割(予定)

大学入試センター「令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの試験時間割(イメージ)」を基に作成。

とくに1日目の最後、英語のリスニングは試験時間が60分となっていますが、解答時間は30分。

最初の30分間はリスニング機器の説明等があり、疲れがピークに達する時間帯でもあるので、集中力を維持するのが大変難しいです。

直前期には共通テストと同じ時間割で過ごして対策をする受験生も毎年います。

また、共通テストは全問マークシート式という特徴がありますが、「自分はない」と思っているお子さまほどマークミスをしてしまう傾向があります。

特に共通テストは1問1答ではなく、次の問題と連動する問題も多いので、1問ミスすると、それ以降の問題も失点してしまう場合があります。

今後受験するマーク式の模試では、マークミスをしないことを意識して、慎重に受験するようお子さまにもお伝えください。

「新課程」で共通テストはどう変わる?

高1・高2生のお子さまが受験する共通テストは、「新課程」に対応した内容になります。

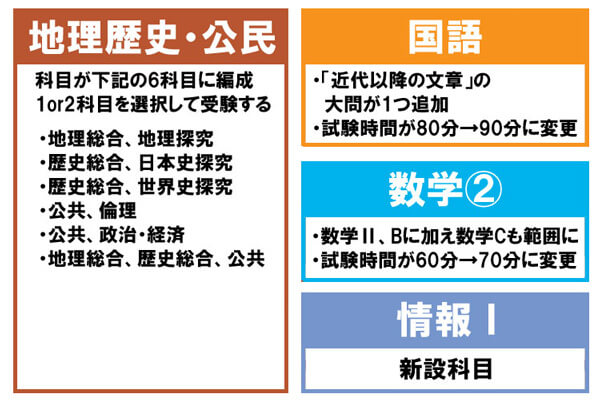

さらに、科目が再編されたり、範囲が変わったりといった変更点があります。

「新課程」共通テストの主な変更点

この変更点については、シリーズ2回目・3回目の記事で教科ごとに詳しく説明いたします。

進研ゼミ高校講座では「新課程」に対応した教材をお届けしているので、高1生のお子さまも安心して教材に取り組むことができます。

共通テストの難易度、どんな能力が求められるのか

共通テストの内容や難易度でよく言われるのは、この3点。

①基礎から応用までが試される

②分野の深い理解が必要

③読解力とスピードが求められる

どの科目でも処理スピードが求められるので、正確な知識を、すぐに引き出せるように、しっかり頭に入れる必要があります。

科目数や問われる知識が増え、問われ方も変わったのに、勉強する期間は高校3年間で変わっていないので、単純に難易度が上がっています。とくにセンター試験と比較して、対策に多くの時間がかかるようになりました。

また、共通テストは、いわゆる丸暗記では通用しない、深い理解が求められるといわれますが、その点について松﨑講師はこんな例を交えて教えてくれました。

これは出来事の月まで覚える必要があるということではなく、各出来事の背景や流れを理解していると、その因果関係から出来事の順序がわかり、正答を導けるものです。

暗記などの単純な知識量だけでなく、その分野の深い理解が求められているといえます。

まずは1科目だけ圧倒的な得意科目をつくるべき

ここまで共通テストのキホン知識を解説してもらいましたが、今からお子さまにやってもらいたいことを教えてくれました。

自分の得意科目だけでもいいです。求められるレベルはどのくらいなのか、そして今の自分がどのレベルなのかを把握することが大切です。

国語・数学・英語に関しては、試験範囲の8割が高1・高2の内容なので、単純計算で高1生でも4割、高2生なら8割近くは解けてもおかしくないということになります。

共通テストで求められるレベルと、それに対して何が足りないのかを把握することがすごく大切で、それが効率的な勉強に繋がります。

そのうえで、松崎講師はお子さまに向けてこんなメッセージを贈ってくれました!

そして、今から1科目でいいので、自信が持てる得意科目をつくりましょう。

圧倒的な、自分でも他人からも得意と思われるような得意科目です。その成功体験があると、他の科目にも生きて、成績UPに繋がります。

これからお子さまが受験する共通テストがどんな試験なのかを理解することで、お子さまに寄り添った声掛けやサポートができるようになります。

保護者世代とは大きく変わった大学入試。とくに「新課程」入試はこれから実施されるものなので、初年度の情報収集などでお子さまをサポートするようお願いいたします。

【進路のプロが教える!新課程の共通テスト】次回は科目別の対策法を、松崎講師が解説します。

- 大学受験