いつ何すればいいの?大学の推薦入試の種類と時期まとめ。総合型・学校推薦型選抜体験談も!

- 大学受験

「大学の推薦入試が気になるけれど……そもそも総合型選抜、学校推薦型選抜って何?」

「保護者世代と子どもで、推薦入試の制度が全然違って、正直よくわからない……」

推薦入試を考えた時、そんな疑問にぶつかる人は、とても多いです。

しかし実は、今どきの大学の推薦入試は、「多くの人に合格のチャンスがある」のがポイント!

保護者世代にとって大学入試の「推薦」というと、一部の成績優秀者や一芸に秀でた特別な人のもの、という印象が強いかもしれません。

しかし今や、学生にとっても身近な入試方式。

私立大の入学者の約6割(※)が総合型選抜・学校推薦型選抜での入学なのです。

※出典:文部科学省「令和6年度国公私立大学入学者選抜実施状況」

「自分は推薦入試は関係ないかな」

「うちの子が推薦入試……?」と思うかもしれませんが、実は、推薦入試を知っておくことで、合格のチャンスを広げられるかもしれないのです……!

そこで今回は、推薦入試の仕組みや出願条件、主な選考方法、必要な対策はもちろんのこと……。

実際に合格した先輩の体験談もふまえて、解説していきます。

まずは推薦入試の主な制度は「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」の2つ!

そもそも推薦入試には、大きくわけて「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」の2種類があります。

一番大きな違いは「出願に学校長の推薦がいるか、いらないか」です。

「学校推薦型選抜」には学校長の推薦が必要。

一方の「総合型選抜」には推薦はいりません。条件さえ満たせば、自分で決めて出願できるのです。

まずは、それぞれどんなものかを見ていきましょう!

総合型選抜=自分で決めて出願できる入試制度。「大学がどんな学生を求めているか?」を知ろう

総合型選抜は、出願に際して学校長の推薦は基本的には不要。

条件さえ満たせば、自分で決めて出願できる入試制度です。

ポイントは「大学の方針と受験生の希望のマッチングを重視する」入試であること。

総合型選抜を実施する多くの大学で、「どんな学生を求めているか=アドミッション・ポリシー」を示しています。

このアドミッション・ポリシーにそって、意欲・適性・能力などを時間をかけて評価していくのです。

総合型選抜では、実際にどんな試験が多い?

総合型選抜は、受験生の学習意欲や明確な目的意識をとくに評価しています。

・面接

・小論文

・レポート

など、内容は大学によってさまざま。

たとえば、2025年度の名古屋大学 理学部の総合型選抜の場合をみてみましょう。

名古屋大の理学部では、2025年度入試から総合型選抜が導入されました。

これによって名古屋大理学部は、

●一般選抜

●総合型選抜

- 数理学科、物理学科、地球惑星科学科(大学入学共通テストを課す/面接あり)

- 化学科、生命理学科(大学入学共通テストを課さない/小論文と面接、課題レポートや研究報告書の提出あり)

●学校推薦型選抜(大学入学共通テストを課す)

の3種類の受験枠ができました。一般選抜の準備をしつつ、どの推薦入試にチャレンジするか選択肢が増えました。

\総合型選抜で合格した先輩の体験談/

志望理由書には特に力を入れました。

アドミッション・ポリシーを常に確認しておくことで大学に合ったものを書けると思います。1か月ほどかけて添削をしてもらいながらブラッシュアップした志望理由書は多くの先生がたにほめていただき、その後の試験に挑む際の自信にも繋がりました。面接も志望理由書を軸に何を言うか考えたので重要だったなと思います。

(岡山大 医学部 保健学科 M・Y先輩)

学校推薦型選抜=学校長の推薦を得たら出願OK!高校時代の成績に基準があることが多い

学校推薦型選抜は、学校長の推薦が必要な入試制度。

出願条件として「学習成績の状況(評定平均)が4.0以上」など、高校での成績に一定の基準を設ける大学が多いです。

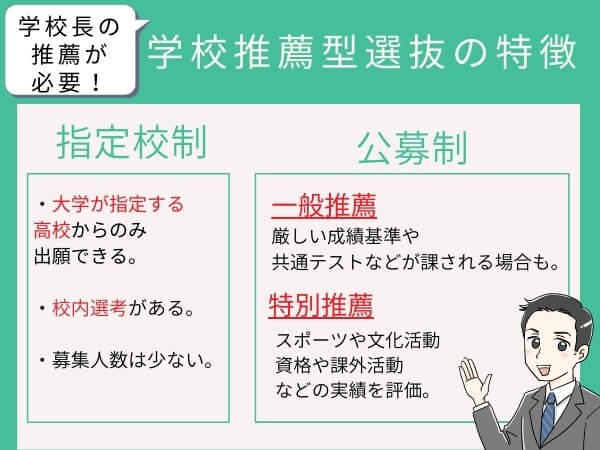

大きくわけて、「指定校制」「公募制」の2種類。

①指定校制

大学が特定の高校を指定して実施する方式。

学習や部活動などの成績を評価し、校内選考が行われます。

募集人員は少なく狭き門ではありますが、校内選考に通れば、合格する可能性は高いのが特徴です。

②公募制

大学が示した条件をクリアし、学校長の推薦があれば、どの高校からも出願できる方式。大学の出願条件として学習成績の状況に基準があることが多い入試です。

「一般推薦」と「特別推薦」にわかれます。

・一般推薦…書類審査や面接、小論文を課すケースが多く、口頭試問なども。出願に必要な成績基準は高めで、国公立大の場合は大学入学共通テストが課されるケースもみられます。

・特別推薦…スポーツや文化活動、課外活動などの実績が評価されるのが特徴。評定平均値以上に、活動の実績が重視されます。

\学校推薦型選抜で合格した先輩の体験談/

出願時の学習成績の状況は「4.3」で、探究活動や外部英語検定の要件を満たしたうえで、公募制の推薦で合格しました。

面接では実際の会話のように自分が話をした内容をもとに深堀した質問をされたので、いろんな先生と面接の練習をして対応力を身に付けたほうがいいと思いました。

(大阪大 工学部 電子情報工学科 M・N先輩)

学校推薦型選抜では、実際にどんな試験が多い?

学校長の推薦がいる「学校推薦型選抜」では、高校の学習状況や課外活動など、日頃の努力を評価するのがポイント。思考力や表現力、個性等を見るため、小論文や面接などを課す場合も多くなっています。

主な選抜方法は、以下です。

・成績基準(例:全体の学習成績の状況4.0以上など)

・面接

・小論文

・学科試験

・大学入学共通テスト

推薦入試の出願・合格発表はいつごろ?目安のスケジュールはコレ!

続いて、推薦入試の出願・合格発表のスケジュールについては、大学・学部学科によって、大きく異なる場合が多いです。

学校長の推薦がいらない「総合型選抜」と、学校長の推薦がいる「学校推薦型選抜」それぞれの、一般的な目安をご紹介しますね。

まず、学校長の推薦がいらない「総合型選抜」の場合の目安は以下の通りです。

9月 出願

10~11月 合格発表

合否が決まる時期は、比較的早めですが、国公立大で大学入学共通テストを課す場合は、2月ごろの合格発表になる場合があります。

一方、学校長の推薦がいる「学校推薦型選抜」の目安は以下のとおりです。

9月 校内選考 ※指定校制(大学が特定の高校を指定して実施する方式)の場合

11月 出願

12月 入試・合格発表 ※共通テストを課さない場合

1~2月 入試・合格発表 ※共通テストを課す場合

推薦入試のスケジュールは、大学・学部学科によって、大きく異なる場合が多いです。出願登録期間は出願する日程・時間が決められていたり、2次選考日が学部によって異なることも……。

まずは、大学のWebサイトで入学試験要項などをチェックしてみてくださいね。

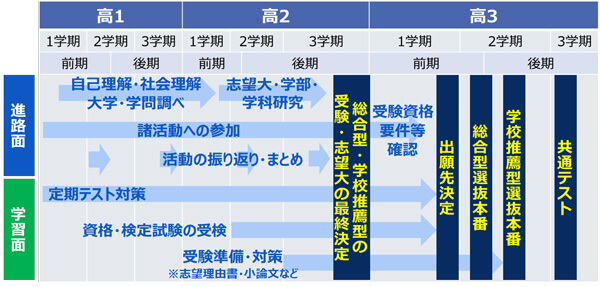

推薦入試の対策はいつから?どうやって?

受験対策はいつから?

推薦入試の具体的な対策は、高3になると本格的にスタートします。

ただし、「推薦入試を受験するかどうか」については高2の1~3月(いわゆる「受験0学期」)に決めておくのがオススメ。高3前半のうちに志望大の情報を集めておく、資格や検定に出願するなどの準備ができるからです。

推薦入試に挑戦したいと決めたら、そのことをすぐ高校の先生にお伝えしましょう。指定校の情報を教えてもらえるなどのメリットがあります。

多くの高校では、大学に提出する学習成績の状況(評定平均値)が確定する高3夏休み前の面談で、推薦受験意向の確認を行います。

ここで成績が条件に満たない、希望者が多くて指定校制は難しい……などとなった場合には、一般選抜に変更したり志望大を見直したりなどの調整を行ったうえで、夏休みの対策を開始します。

そのまま推薦入試を受験する場合は、小論文・志望理由書・面接対策などの具体的な受験対策が始まります。一般入試と推薦入試、両方の対策をするので忙しい時期です。

とはいえ、先輩たちも夏から勉強を入試対策に切り替えて、合格しています。一般入試と推薦入試、両方の対策が心配なかたも、心配しすぎなくて大丈夫ですよ!

推薦入試の対策は、どうやってやるといい?

では実際、推薦入試の対策には、どんなことが必要なのでしょうか。

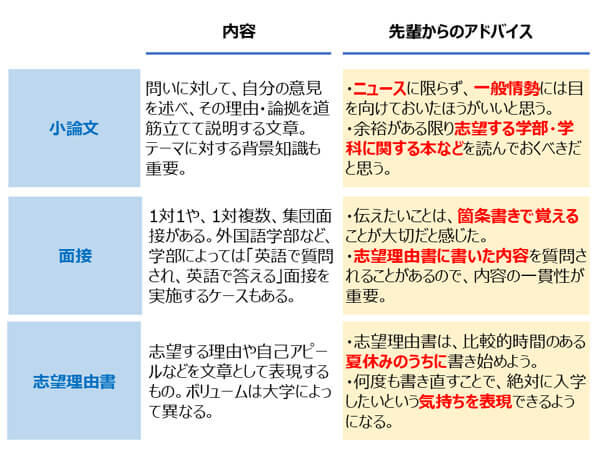

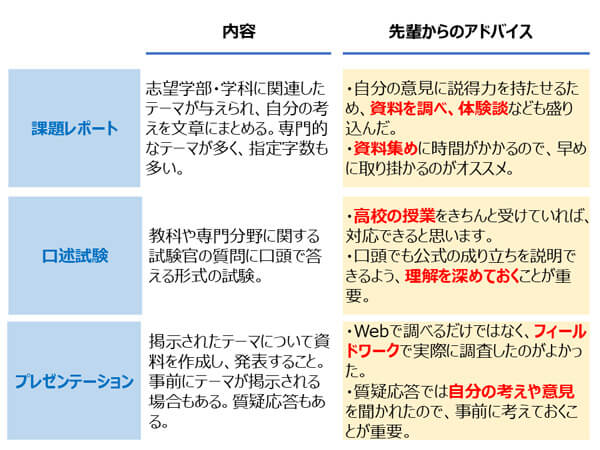

小論文・面接など、実際に合格した先輩たちからのアドバイスをまとめたので、参考にしてみてくださいね!

推薦入試で問われる学習成績の状況(評定平均値)とは?

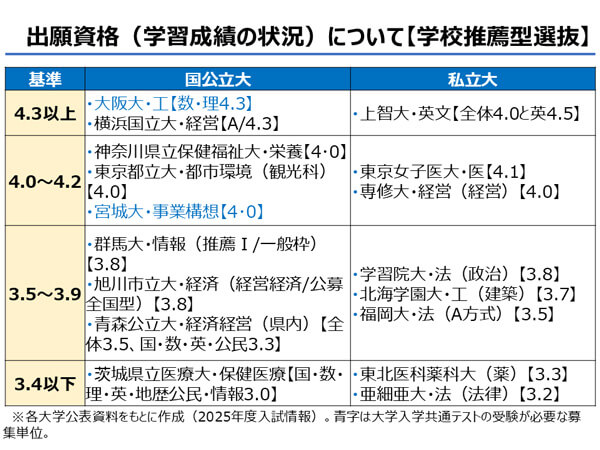

上記のような実際の対策に加えて、多くの推薦入試で問われるのが学校の成績です。

出願要件として、「評定平均値〇〇以上」と示されることが多く、求められる学習成績の状況(評定平均値)は、主に高1・1学期(前期)~高3・1学期(前期)の平均値になります。

以下は出願のために問われる成績の例です。こうした条件は、学校推薦型選抜だけでなく多くの総合型選抜でも提示されます。大学が課す成績基準を満たさないと出願さえできないこともあるので、高1〜2のかたはとくに、日頃の定期テストをがんばっておきましょう。

学校推薦型選抜(公募制)の場合 ※2025年度入試より(一例)

※高校の成績を従来の通称「評定」としてお伝えしています。現在は「学習成績の状況」という名称に変更になっています。

まとめ & 実践 TIPS

「学校推薦型選抜」「総合型選抜」いずれも、大学・学部学科によって成績基準や選考方法も異なります。

大事なのは、保護者のかたとお子さまの、早めの情報収集。

担任の先生に「推薦も視野に入れています」と意思表示したり、志望大候補の成績基準や必要な対策を把握しておくことで、受験のチャンスが広がりますよ。

高1・高2のかたは、まずは出願条件〔主に学習成績の状況(評定平均値)〕をクリアするために、定期テストをがんばることから始めてみましょう。さらに、資格・検定試験にチャレンジしたり、興味がある学問分野にちなんだイベントや活動に参加してみたりするなど、実績づくりも始めることができると、さらによいですね。

※2024年9月~2025年3月に行った進研ゼミ受講経験のある高校3年生向けアンケートに寄せられた体験談をもとに作成。

- 大学受験