View More

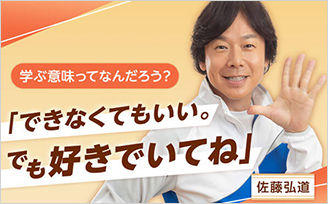

【特集】学ぶ意味ってなんだろう?

「なぜ学ぶの?」その答えは、人それぞれです。この特集では「勉強やる気タイプ診断」をはじめ、全国の保護者のかたの声、そして《あの人》へのインタビューを掲載中。あなたやお子さまにとっての「学ぶ意味」が見つける手がかりをお届けします。

トピックス

View More

View More

+

オンラインセミナー

教育用語解説

-

#認定こども園

「認定こども園」とはどんな園なのだろうかと、疑問に...

-

#定期テスト廃止

中学校や高校で学期ごとに行われる定期テスト...

-

#理工系学部「女子枠」

理工系の学問を学んだり、理工系の分野で仕事をしたりする女性...

-

#ラーケーション

一部の自治体や学校で「ラーケーション」を取り入れる動きが...

-

#自由進度学習

教育の世界でも、「多様化」や「個性の尊重」が言われるようになり...