教育動向

小学校から大学入学に関わる学校制度の変化や、お子さまを取り巻く環境の変化、教育現場の課題など、教育にまつわる最新の情報をご紹介します。

【最新情報】教育動向

2025.04.21

心の回復力・レジリエンスは、どうやったら身に付けられる?国際調査の結果からわかった子どもへの実践的な関わり方

本記事では、心の回復力「レジリエンス」の重要性と、子どもにどのように身につけさせるかについて探ります。国際調査の結果を基に、アジア8か国・地域における保育現場での実践事例を紹介し、保護者が子どもを支えるための具体的な関わり方を考察します。困難な状況から立ち直る力を育むためのヒントが満載です。

2025.01.17

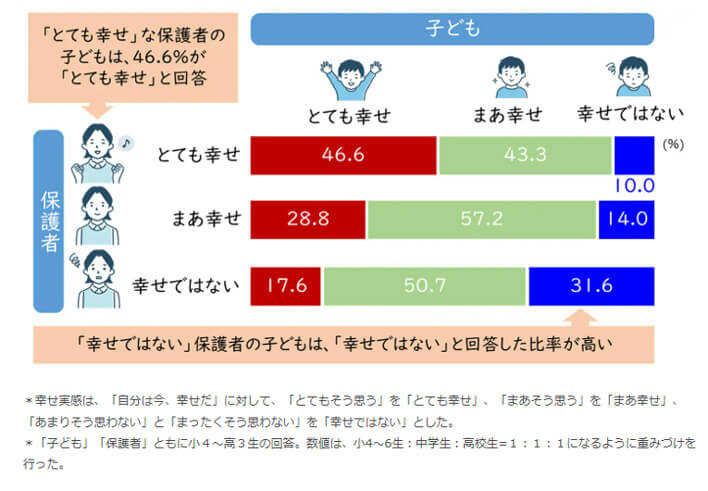

子どもの幸せは、保護者の幸せから? 2万組の親子調査で判明した「収入や成績よりも大切なこと」

子どもには、幸せを感じながら日々を過ごしてほしいもの。そのためには、まずは保護者自身の幸せについて考えることが、大きな鍵になるかもしれません。

2024.11.25

今求められる「学習者目線の学び」とは?3人の教育関係者が語る《学び続けるために必要なこと》

人生100年時代において、子どもだけでなく大人も学び続けることの重要性が高まっています。そうした状況を受けて、学校は、教員が一方的に教える場から、学習者が主体的に学ぶ場へと転換が図られています。

2024.11.22

減少する語り手… 修学旅行で「平和」どう学ぶ?現地の学生もガイド役に

修学旅行のテーマとして常に上位に挙げられる「平和学習」。昨今の世界情勢もあり重要性は高まりますが、その反面、戦争体験を持つ国内の語り手は減少の一途。

2024.11.19

令和の修学旅行、「体験重視」でどう変わった? 定番スポットのプログラムも進化 新たな課題も

修学旅行が変化しています。ベネッセコーポレーションが保護者に行ったアンケートでは「体験学習が増えた」といった声が多数聞かれたほか、「事前学習がある」「民泊があり驚いた」などの意見も。

2024.10.17

宿題廃止から1年半…「勉強しなくなる」は本当か?ある小学校の挑戦で起こった変化

「宿題はあって当たり前」「学力担保のためには、必要不可欠」──。そんな声も少なくない中、宿題の「廃止」に踏み切った小学校があります。山形県新庄市の日新小学校は、2023年4月に、学校から出す宿題をなくしました。

2024.07.01

「将来やりたいこと」に向けた勉強にはある効果も!保護者にできるサポートとは【専門家解説】

「何のために勉強するか」は子どもによってさまざまです。「将来やりたいこと」のために勉強するというのも、大切な動機の一つでしょう。しかし、ここに気になるデータがあります。

2024.06.27

「偏差値の話抜き」の教員会議、宿題削減… 長崎の公立伝統校が、進路指導を一変させたワケ

自分の学力で行けそうな大学を選ぶ。そんな「なんとなく」な大学選びをしてきたかたも少なくないでしょう。偏差値に基づく進路選択は、一見合理的に思えるもの。でも、令和の今、ほかの考え方もあるのでは──?