6年生の学校生活も本格スタートしたこの時期、最高学年としての気持ちを上手に盛り上げつつ、中学で好スタートを切れるよう、しっかり自分のことは自分でできる「自立」習慣を育てていきたいものですね。

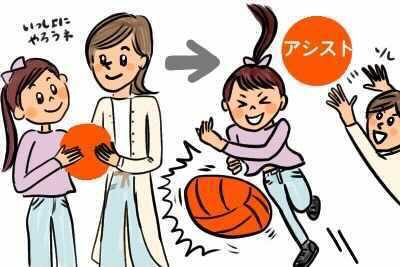

そのためには、お子さまへの関わりかたを手厚く先回りする「サポート」型から「アシスト」型へ、今から切り替えていくことが大切になります。

では、具体的にどうすればよいでしょうか。先輩エピソードを見ながら考えていきましょう。

これには参った!わが家の「自立」失敗エピソード

この2つのケースは、お子さまが中学生になった先輩保護者のエピソードです。

いずれも忙しくなる中学生になっても、お子さまが自分で自分のことができないために、保護者もいらだってしまう様子がうかがえます。

新生活でがんばるわが子を応援したいのに、いらだってしまう保護者の葛藤が目に浮かびますね。

では、反対に自立がうまくいったケースを見てみましょう。

やっててよかった!わが家の「自立」成功エピソード

失敗例とは対照的に、コチラの2ケースは、中学生になり、保護者に言われなくても自立して動いているお子さまの姿が見られます。

では、この差を埋めるには今からどのように関わっていけばよいでしょうか?

成功の秘訣は今から「サポート」から「アシスト」型の関わりにチェンジする事!

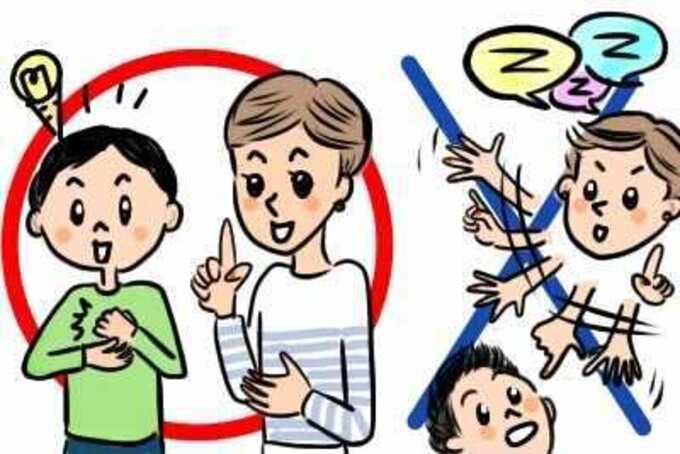

6年生という時期は、大人への入口に立つ時期。個人差はありますが、素直に話を聞かなくなったり、保護者にあれこれ干渉されたり、あれしなさい、これしなさいと指示だしされることを嫌がるようになります。

また同時に、自分を客観的に見つめられるようになるため、周りと比べて自分の足りないことに気づき、ふとしたことで自信を無くしがちな時期です。

そのため「宿題しなさい」「勉強しなさい」と保護者が指示したり

「習い事もやめたほうがいいんじゃない?」のように、心配だからと保護者が先回りして行動を促すような、いわば「サポート」的関わりをすると、子供は抵抗を感じるように。

また、そのようなサポート的関わりをすると、できなかったことを保護者が叱ったりダメ出しをしがちなので、不用意に子供を傷つけてしまい、自分はできない、だめだと思わせ自尊感情を下げることにもなりかねません。

そこで、子供に自分で決めさせて動いていけるよう「アシスト」する関わりかたをすることが大切になるのです。

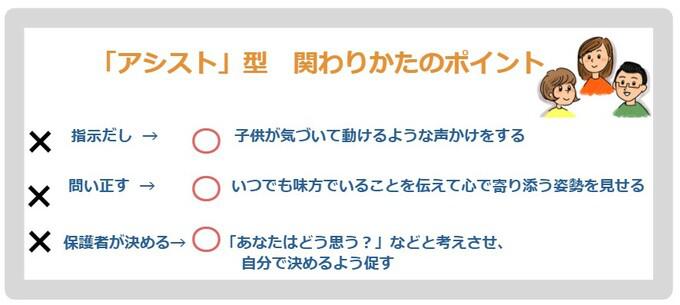

アシスト型の関わり方とは?

このように、なんでも保護者が手を出すのではなく、子供が自分で考えて、行動できるよう「アシスト」するのです。

中学に入ると、担任の先生はいるものの教科担任制になるため、小学校の時のような担任の先生にあれこれ世話をやいてもらえる環境ではなく、自分で考えて行動することが求められてきます。

自立した一人の人間として扱われるようになるのです。

そのため、今から中学に向けて少しずつ、「サポート」型の関わりから切り替えて、困っている時はさっとヘルプのパスを出してゴールを「アシスト」できるような関わり方にシフトしていきましょう。

≪セットでお読みください≫

中学で伸びる子と保護者の「アシスト」の仕方はコチラから