2025.7.31

義務教育学校とは?小中一貫校との違いは?子どもの学校生活はどうなる?特徴を解説

2016年に、「小学校」「中学校」などと同様、学校の種類の一つとして制度化された「義務教育学校」。背景にあるのは、社会や子どもたちの変化や、それにともない求められる教育の変化です。

子どもへの影響、義務教育学校の実例とあわせて解説します。

この記事のポイント

義務教育学校とは? 小中一貫校との違いは? なぜ必要? 基本的な定義と特徴

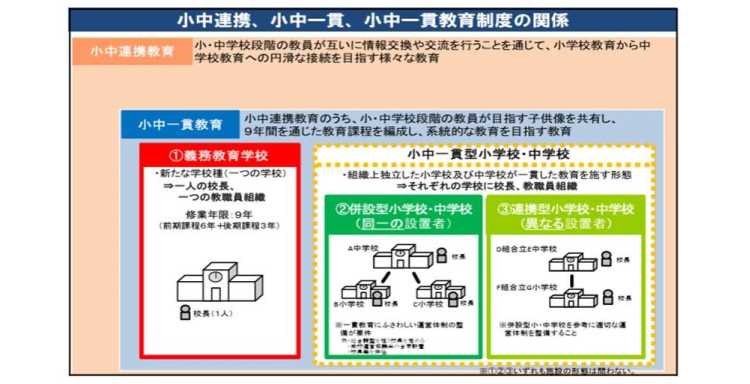

義務教育学校とは、小学校の6年間と中学校の3年間で一貫した教育を行う学校のことです。2016年に、「小学校」「中学校」などと同様、学校の種類の一つとして制度化されました。国が定めている義務教育は、小・中学校の9年間。この期間を、子どもたちの心身の発達に応じて基礎的な段階から伸ばしていくことを目的につくられた、比較的新しい学校のかたちです。

全国に約240校あり、過去最高の約8万人が在学しています。そのほとんどは公立の学校で、国立や私立はごくわずかです。学校名は「○○義務教育学校」または「○○学園」とするケースが多いですが、独自の名称や、一見、義務教育学校とわかりにくい名前が付けられている場合もあります。

公立の小・中学校に通う場合と同様に、公立の義務教育学校は通学区域があらかじめ決められています。ご家庭が義務教育学校の通学区域内にあれば、特別な手続きをしなくてもその学校に通います。逆に、通学区域にない場合は、学校選択制や区域外通学などの例外的な制度によって認められない限り、他学区にある公立の義務教育学校に通うことはできません。

※義務教育学校の数は文部科学省「令和6年度学校基本調査」より

義務教育学校の入学から卒業までは9年間で、学校全体で校長は一人、教職員組織も一つです。既存の小・中学校の学習指導要領を基本に、9年間の系統性を踏まえた学校教育目標や教育カリキュラムが定められています。制度上は前期6年と後期3年に分かれていますが、実際に学年段階を何年ごとに区切るか、カリキュラムの区切りを何年生とするかは、自治体などの設置者が決めることができます。教員は小学校と中学校、両方の免許を持っていることが原則ですが、現在のところはどちらかの免許があればよいとされています。

似ている言葉に「小中一貫校」があります。小中一貫校は、小学校6年間、中学校3年間と区分が決まっていて、小中それぞれに校長が置かれ、組織上も別々です。校舎が同じかどうかや、独自のカリキュラム設定ができるかといった点は、義務教育学校と小中一貫校で制度上の違いはありません。実際、学年区分に合わせて立地が別々の二つの校舎を使う義務教育学校や、9年間を見越した独自のカリキュラムを設定している小中一貫校もあります。義務教育学校も小中一貫校も、「義務教育の9年間を一貫した目線でとらえ、小中の先生方が連携して子どもたちを育てましょう」という目的は同じです。

※「小中一貫校」は一般的な言い方で、正式には「小中一貫型小学校・中学校」といいます。

なぜ必要?注目されるようになった背景

そもそも、なぜ義務教育学校がつくられたのでしょうか?

背景には、社会や子どもたちの変化や、それにともない求められる教育も変化していることがあります。

科学技術の発達やグローバル化などが進み、科学的な思考力・判断力・表現力や、社会的文化的背景が異なる人とのコミュニケーション力など、社会に出て求められる力も多様化しています。それらを身に付けるために、義務教育段階における教育の量と質の充実が求められているのです。

子どもたちの変化としては、体格がよくなるなど、身体的な発達が早期化しています。その結果、学校段階の区切りと身体発達の段差にずれが生じています。加えて、不登校や不登校傾向の子どもや、自尊感情や自己肯定感が低い子どもに寄り添いながら学びを支援する必要性も高まっています。小学校から中学校への進学に際して子どもが体験する段差、いわゆる「中1ギャップ」の解消が求められるようにもなりました。

実は、小学校と中学校の一貫的な教育活動は、これまでも農村部を中心に行われてきました。しかし、小学校と中学校が別々の組織であるために踏み込んだ活動ができないなど、制度上の限界がありました。国はそうしたさまざまな課題を解決し、地域の実情に応じて学校教育をより充実したものとするために、義務教育学校という基盤を整えたのです。また、児童生徒数の減少に伴う学校の統廃合や、校舎の建て替え問題などの事情から、小学校と中学校を一つの学校として義務教育学校を設置するといった背景もあります。

義務教育学校が子どもに与える影響は? メリットとは

義務教育学校は、1年生から9年生(中学3年生)の9学年が一つの学校で過ごします。小学校低学年の児童にとっては、はるか先の存在である中学生が勉強したり部活動をしたりする様子を身近に見ながら生活するのはよい刺激になりそうですね。逆に、中学生相当の生徒にとっては低学年の児童を間近にして、幼少時を振り返るとともに、年長者としての意識が自然と高まります。8〜9年後の自分を上級生に重ねてみたり、8〜9年前の自分を下級生の姿から振り返ったりと、義務教育学校はタイムマシンのような効果があるのです。

基本的な学習内容は、学習指導要領に基づいた指導が行われるため、一般的な小・中学校と同じです。ただし、地域の特色を生かしたカリキュラムや、9年間の区切りを5-4年、5-2-2年に区切るなど、学校ごとに異なります。学校が独自に設定した教科を学んだり、探究的な学びを9年間かけてじっくりと深めたり、ICTや英語に力を入れる学校ではそれらを1年生から学習したりします。地域とのつながりを意識した授業や行事をたくさん行う学校も多いようです。

また、教員の持つ免許や専門性に応じて、もともと中学校で教えていた先生が1~6年生を教えるような乗り入れ授業や、低学年のうちから教科担任制をとる学校も数多くあります。このように、9年間を見越した教育の一貫性と、カリキュラムの自由度の高さによって質の高い教育活動を行える点が最大のメリットです。

義務教育学校の課題は、メリットの裏返しでもある

義務教育学校ならではの特徴は、時にデメリットとなる場合もあります。

9年間同じ顔触れで過ごすため、人間関係が固定化されやすくなります。何か問題が起きた時、小・中学校が別々であれば、進学を機に環境を「リセット」できますが、義務教育学校ではできません。また、卒業式は9年生の時のみ行われ、リーダーシップを発揮できる機会が少ないなど、小・中学校間の段差を滑らかにしたぶん、段差を越えたり、段差を生かして成長したりする機会が減る側面があります。

義務教育学校の最大の特徴は、9年間の系統的で独自のカリキュラムを編成できることです。ただし、そのカリキュラムが本当に効果的なのか、学校で実践される際に、本当に意味のある教育活動になっているかは、設置者である自治体や、学校の校長、教員の取り組み次第です。

義務教育学校の具体例① つくば市立みどりの学園義務教育学校(茨城県)

茨城県の南部に位置するつくば市は、教育に熱心な自治体として有名です。近年は人口増加率が高く、子どもの数も増加。その流れを受けて2018年に開校しました。児童生徒数が1,900名を超える超大規模校です。

みどりの学園では、日本最先端のICT教育を目指して、GIGA端末をフル活用し、STEAM教育にも注力。企業と連携しながらプログラミング教育を行うなど、ICTをツールの一つとして、自分と社会とのつながりを考えさせる探究的な学びを行っています。また、メタバース空間の中で、相手とオンラインでコミュニケーションをとることの難しさや、言葉がどのように伝わるかを体験する授業も。これらを低学年のうちから段階的に、計画的に9年間かけて学習するカリキュラムを組むことで、AI時代に必要な力を質量ともに身に付けることができます。

校務のICT化も進め、教員の働き方改革を実現。事務作業に使っていた時間を、本来充てるべき子どもたちと向き合う時間や自己研さんの時間などに充てることは、授業や児童・生徒の指導力を高めることにつながっていきます。

円卓を使用した「未来型アクティブラーニングPC教室」(上)や、端末を使用することを想定したスペースのある「図書・メディア室」(下)など、子どもたちの多様な学びを支える環境が作られています。(引用:文部科学省 茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校 GIGAスクール環境と1人1台端末を活用した一人一人を大切にする授業づくり)

義務教育学校の具体例② 白川村立白川郷学園(岐阜県)

東海3県で初めて開校された義務教育学校が、岐阜県白川村の「白川郷学園」。1年次から教科担任制を取り入れています。目指すのは、誰もが9年先の自分を描き、9年前を振り返ることができる学校。

通常のクラス割りに加えて、1~9年生が縦割り班で活動する「結(ゆい)クラス」という集団単位があります。学習時はもちろん、給食や集会、行事など、結クラスで活動する数多くの場面をとおして自他のよさや違いを実感し、非認知能力も含めたトータルの学力を高めていきます。1~4年生、5・6年生、7~9年生の3ブロック制を敷き、低学年から教科担任制を一部教科で導入。徐々にその割合を増やし、学年・学校間の段差をスムーズにしています。

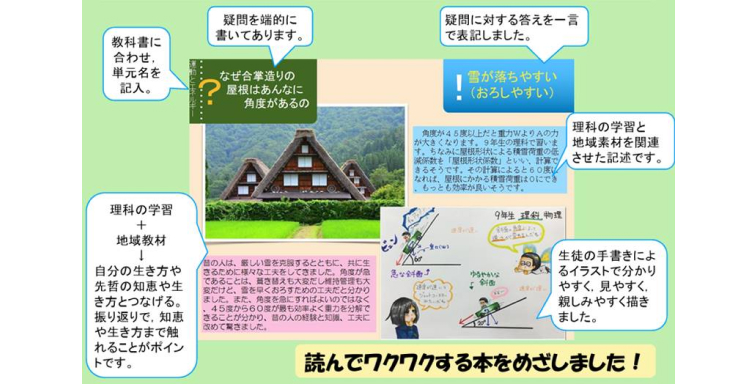

また、過疎化と観光客の急増という地域の課題を解決するために、1年生から教科として英語を学んだり、ふるさとを愛し、将来、地域の将来の担い手となる土台を学ぶ学校独自の教科「村民学」を設定したりして、特色ある教育活動を展開しています。

「総合的な学習の時間」を活用して、独自教科「村民学」をより発展させようと作成したオリジナルの理科の教科書(上)。地域の身近な素材で理科を学ぶ。制作には生徒も加わった。給食の時間は縦割りの「結クラス」で食べることも(下)。

(白川郷学園ホームページ)

まとめ~義務教育学校がつくる学校教育の未来~

かつては、地元の小・中学校でそれぞれ6年間、3年間を過ごして高校を受験する、というケースがほとんどでした。最近は小学校受験や中学校受験をしたり、高校受験はせずに中高一貫教育を希望したりするご家庭も増えています。お子さまが成長・発達の著しい義務教育期間をどこでどのように過ごすのか、選択肢が多様化しています。義務教育学校の増加は、そうした選択肢の広がりの一つととらえることができます。

義務教育学校と一口にいってもそれぞれ特色がありますから、入学を視野に入れる場合はぜひ実際に学校に足を運んでみましょう。9学年が一緒に生活する様子や、特色ある教育活動を見て、お子さまがその学校で過ごす様子を想像してみましょう。各学校が力を入れている教育をとおして、どのような人間を育てようとしているのか? そのためにどういう考えで指導しているのか? といった点を意識しながら見学するのがポイントです。

義務教育学校は、時代や地域の状況に応じて最適な学校運営ができるように自由度を高めた仕組みです。今後、義務教育学校を起点に各地の取り組みが多様化していき、お子さま一人ひとりの持つ力が存分に引き出されるような、豊かな教育が広がっていくといいですね。

※文部科学省のウェブサイトでは、義務教育学校や小中一貫教育の取り組み事例を見ることができます。

文部科学省「小中一貫した教育課程の編成・実施等に関する事例集—第2版」

取材・執筆:神田有希子

※掲載されている内容は2025年7月時点の情報です。

監修者

山下 真司やました しんじ

ベネッセ教育総合研究所 教育イノベーションセンター主席研究員

独立行政法人教職員支援機構(NITS)フェロー/フェローコーディネータ

前職にて高校教員向けの進路指導・キャリア教育専門誌の編集長を長年務め、2023年7月にベネッセコーポレーション入社。全国各地の学校や教育センター、PTA向けなどで講演・研修会の実績が多数あり。