6年生の学校生活も本格スタートしたこの時期、最高学年としての気持ちを上手に盛り上げつつ、中学で好スタートを切れるよう、しっかり自分のことは自分でできる「自立」習慣を育てていきたいものですね。

実はこの「自立」が、中学からの好スタートに影響するようです。そこで今回は、自立が子供の伸びにどう関係するのか、そのために保護者が今からできることを、一緒に考えていきましょう。

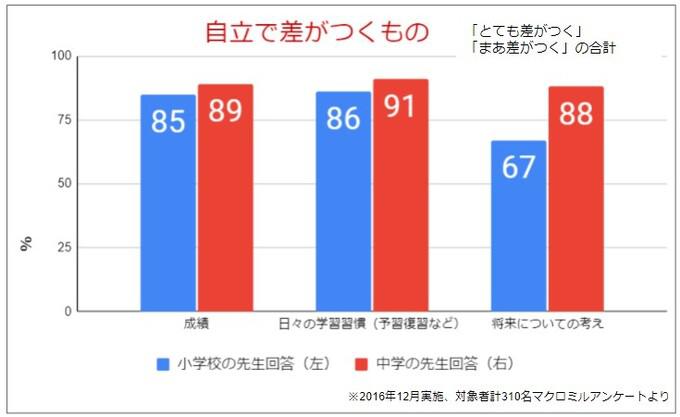

9割の小・中の先生が「自立」が成績に差をつけると回答

上のグラフは、小・中学校の先生に対して、子供の自立度がその後の何の伸びに差がついてくるかを聞いたものです。およそ9割の先生が成績や日々の学習習慣の伸びに差がついていると回答しています。

また、将来についての考え方については、中学の先生が小学校の先生より21ポイント多く「差がつく」と回答。

高校が普通科だけでなく多様化する昨今、しっかり進路を見据えて選んでいくためには、子供が自立していることが大切になってきます。

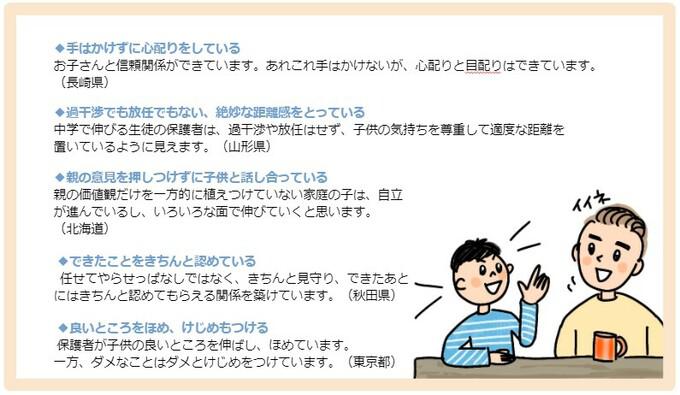

では、実際に中学でそれらが伸びている子の保護者は、どのように子供に関わっているのでしょうか。

中学で伸びている子の保護者は「アシスト」が上手

中学校の先生に、中学で伸びている子の保護者像を聞いたところ、以下の様子が挙げられました。

このように、求められる前に先回りして手出しするような「サポート」的関わり方ではなく、目は離さず子供を一人の人として主体性を尊重しながら、できたらしっかりとほめてあげる「アシスト」的関わり方をしている様子がうかがえます。

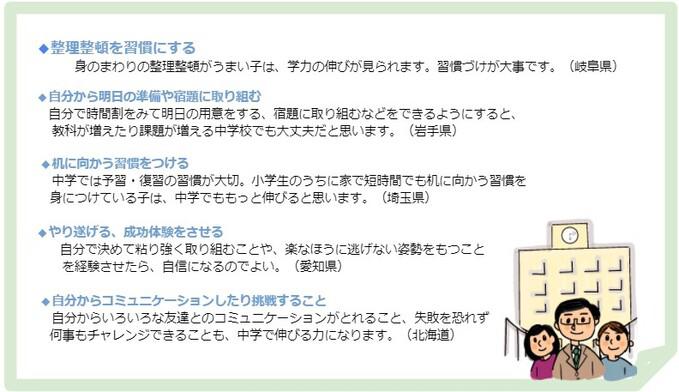

身のまわりのことを自分でさせて成功体験の積み上げを

中学校でも伸びるために欠かせない自立。

そのためには6年生の今からどのようなことをすればよいか、中学校の先生に聞いてみました。

このような習慣づけは、中学に入ってから慌ててもすぐに身につけられるものではありません。

子供のことは子供が主役。6年生の今のうちから自分でさせることを意識して、でも困ったことがあればいつでも相談にのり、子供に成功のゴールを決めさせる。

そういう「アシスト」的関わりをしていくことが大切になってきます。

アシストする保護者への『応援メッセージ』

6年生の保護者のかたへ、先輩保護者や中学の先生からいただいた応援メッセージをご紹介します。

6年生くらいになると、お子さまもなかなか難しい年齢になってきます。

そのため、おうちのかたは気持ちよくフォローできないことがあるかもしれません。

これらのメッセージを心の片隅に残していただき、焦らず気張らず、ゆっくりお子さまの自立を見守っていきましょう。