【5年生】6年生で好スタートを切るための教科別おさらいポイント

6年生から学習面で好スタートを切るためには、進級前に5年生の学習内容をしっかりおさらいしておくことが大切です。

そこで今回は、5年生の学習内容の中でも特に、6年生の学習につながるおさらいのポイントを教科別にご紹介します。

国語「文章や作品に対して自分の考えをもてるようにする」

6年生の国語は、さらに抽象度が増して読解が難しくなると共に、内容について意見を求められる機会も多くなります。そのため5年生のうちに、物語や説明文を読んで、作品の「主題」や「筆者の最も伝えたいこと」などを、きちんと読み取れるようにしておくことが大切です。

【実践のポイント】

例えば好きな本やマンガ、興味をもった新聞記事など、お子さまが興味のあるものを読み、その内容やお子さまが感じたこと・考えたことについて、一緒に話してみるのもよいでしょう。

算数「円周の計算をマスターする」

多くの5年生が、これから「正多角形と円」という単元で円周の求め方を学習します。「直径×3.14」という決して難しい計算ではないのですが、小数の計算につまずく子や、円が分割された扇形の周りの長さなど、複雑な図形の計算にとまどう子も。

6年生で円の面積を学習する際にも、同様の考え方が求められます。

【実践のポイント】

例えば皿やコップなどの円周を考えてみるなど、日常の中で楽しみながら円周の計算の練習をくり返し、しっかりと理解しておきましょう。

理科「水溶液とは何かを理解しておく」

ものが水に溶けるときの規則性を学んだ「もののとけ方」。

水溶液については、6年生でも「水溶液の性質・見分け」として、5~7種類の水溶液を見分ける学習をします。また、この単元は中学1年生の化学にもつながっていきます。

【実践のポイント】

例えば、しょう油差しのふたの部分についたしょう油が蒸発したあとに残る食塩の結晶(つぶ)を見てみるなど、日常の中で身近にある水溶液にふれ、「水溶液とは何か」というイメージをもっておくと、6年生での学習がスムーズになります。

社会「世界の国や地域に関心をもつ」

5年生の社会でお子さまが苦手な単元の1つが、5年生の初めに学習した「世界の国と日本の地形」という単元。世界の国や大陸の名前が登場しました。ここでの学習は、中学で世界の地理を習う際の基礎になります。

【実践のポイント】

例えば、海外のニュースを見た際や、身のまわりの海外製品を見つけたとき、「大きなできごとがあったんだね」「どこで作られたのかな」といった会話をしながら地図を開くなど、国や地域をイメージと共に覚えられるよう工夫してみてください。

英語「したいこと・できることが言える」

6年生では「将来の夢」や「中学校でしたいこと」など、皆の前でスピーチする機会が増えます。スピーチに必要な表現や単語は授業で学習しますが、5年生で学習したことがベースとなります。

【実践のポイント】

5年生で学習した、自分が「できること」「したいこと」はスラッと言えるようにしておくとよいでしょう。授業だけではすぐに忘れてしまうので、学習した内容をクイズのようにおうちのかたと出し合ってみてはいかがでしょう。

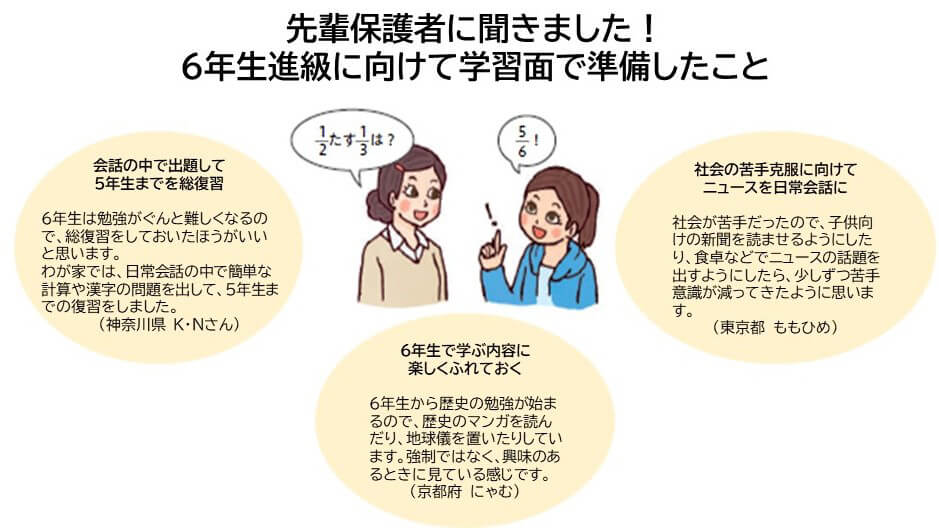

先輩保護者直伝!「6年生になる前にこれやりました」アドバイス

では、実際に先輩保護者たちはどのように6年生への準備をしていったのでしょうか。

先輩保護者が学習面でやっていてよかった取り組みなどをご紹介します。

まとめ & 実践 TIPS

いかがでしたか?

以上を参考に、無理なく楽しみながら6年生準備を進めていきましょう。

※こちらの記事で、中学校進学も見据えて準備していきたい、主体性や計画力についてご紹介しています。

ぜひご一読ください。

イラスト/サトウ コウタ