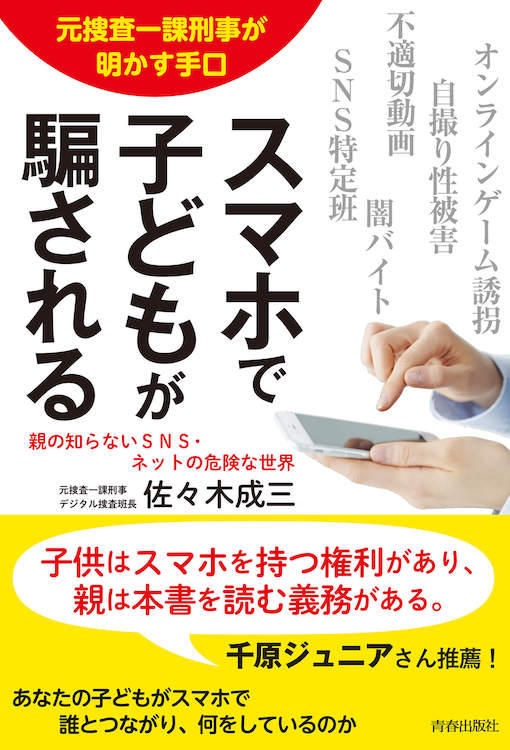

デジタル犯罪防止アドバイザーの佐々木成三さんに、スマホをめぐる犯罪やトラブルからお子さまを守るための方法や考え方についてお教えいただくシリーズの第2弾。

今回は、お子さまがトラブルを避けて上手にスマホを使いこなせるよう、保護者ができる対策やお子さまにアドバイスしたいことをお話いただきました。

スマホと上手に付き合うために使い方のリテラシーを身につけさせたい

スマホはとても便利な道具ですが、トラブルに巻き込まれるきっかけをつくってしまうこともあります。

私は高校生向けの啓蒙授業で、「指1本で、犯罪の被害者にも加害者にもなれる」という表現で、スマホがはらむ危険性についてお伝えすることがあります。

まさにスマホは使い方次第で、役立つツールにも凶器にもなり得る危うさをもったモノなのです。

だからといって、「スマホは危険なモノだから使わせない」と取り上げてしまうのはよくありません。

小さなトライ&エラーを繰り返しながら、使い方のリテラシーを身につけることによって、お子さまはスマホと上手に付き合う方法を覚えていけるからです。

トラブルに遭わないように...お子さまに伝えたい「3つのポイント」

そこで保護者の方は、お子さまに最低限注意すべきポイントだけ伝えて、あとはうるさく口出しせずに見守るのがおすすめです。

そのポイントとは、大きく分けて次の3つです。

1.個人を特定される情報を出さない

SNSなどで画像や文章を投稿する時に、お子さまの氏名や学校名、住所などが特定できてしまうような情報を出すことは絶対に避けなければいけません。

お子さまがストーカー被害に遭ったり、個人情報がネットで拡散したりしてしまう恐れがあります。

2.アカウントの管理をしっかりと

お子さまがスマホを紛失した場合、第三者がそのスマホからSIMカード(電話番号や識別番号、契約情報などが記録されているICカード)を抜き、アカウントを乗っ取る恐れがあります。

スマホをなくしたらすぐに利用を一時停止し、遠隔操作で画面をロックするのが原則ですが、万一のことを考えて紛失に備える必要があります。

3.危険な情報や違法を見分ける目をもつ

第1回でご紹介した「不適切動画の投稿」や「闇バイト」は、大人なら「これは違法にあたるかも」「何かがおかしい」とすぐにわかるはずです。

しかし高校生はまだ知識や経験が少なく、判断力が十分ではありません。そこで、保護者の方がサポートして、危険な情報や違法性を見分ける目を育てていくことが大切です。

保護者の「常識力」がお子さまを守る

では、3つのポイントと関連する具体的な注意点や、保護者の方がお子さまのためにできることをご紹介します。

●「何が個人特定につながるか」を伝える

SNSで情報発信を行う際に、多くの高校生は積極的に個人情報を出しているわけではありません。しかし、フォロワー同士の「いいね!」の履歴やハッシュタグには、学校名や自宅の場所を特定できる情報が含まれている場合があります。

また、学校の制服や映っている場所、使う駅や交通機関、自宅や学校の窓から見える景色、天気などから個人情報がわかる場合もあります。

こうした危険性は、お子さまには想像が及ばない可能性もあります。ツイッターやインスタグラムのアカウントを持っているお子さまには、「何が危険につながるか」を普段から一緒に確認しておきましょう。

また、SNSではプロフィールを非公開にしたり、フォロー申請に気軽に応じたりしないよう伝えておくことも必要です。

●スマホ紛失に一緒に備える

スマホにパスワードをかけていても、誕生日など推測しやすいものだと、SNSのプロフィールなどから簡単に見破られてしまう可能性があります。

できるだけ推測されにくいパスワートを設定するよう、お子さまに伝えておきましょう。

また、スマホをなくした時の対策について、一緒に手順を確認しておくことも大切です。

●「何が危険・違法か」について普段から会話を

「何が違法や犯罪にあたるのか」「どんな行動が危険につながるのか」について、普段からお子さまと価値観を共有しておけば、お子さまは自分で危険・違法を判断できるようになります。

例えば、テレビやネットのニュースを見ながら「持続化給付金詐欺はなぜ犯罪にあたるのか」といった時事問題について話し合うなど、折にふれて知識を伝えていきましょう。

いかがでしたか? お子さまが上手にスマホと付き合っていくために、保護者の方の助言は不可欠です。スマホを「よくないもの」と決めつけず、保護者の方も積極的に関わっていくことが、お子さまを守ることになるのです。

次回は、「スマホ世代の子どもに保護者が伝えたいこと」をお届けします。

佐々木成三(ささきなるみ)

元埼玉県警察本部刑事部捜査第一課の警部補。現在は一般社団法人スクールポリス理事として活動。著書に『あなたのスマホがとにかく危ない』(祥伝社)、『スマホで子どもが騙される』(青春出版社)など。