今回から、保護者の方に身につけていただきたいスマホのリテラシーを、デジタル犯罪防止アドバイザーとして知られる佐々木成三さんに3回シリーズでお教えいただきます。

今回から、保護者の方に身につけていただきたいスマホのリテラシーを、デジタル犯罪防止アドバイザーとして知られる佐々木成三さんに3回シリーズでお教えいただきます。

第1回は、高校生が巻き込まれやすいスマホをめぐるトラブルについてお話いただきました。

スマホを持つ高校生が増えるにしたがってトラブルも増加傾向に

私は埼玉県警に勤務し、スマートフォンをめぐる犯罪の捜査に長年携わってきました。

「事件を取り締まるより、犯罪を生まない環境をつくりたい」という思いから2017年に退職。

現在は、小中高校生が犯罪に巻き込まれるのを防止するために、テレビ番組にコメンテーターとして出演したり、講演会を行ったりして啓蒙活動を行っています。

近年は、スマートフォンをめぐるトラブルや犯罪の防止に力を入れています。

スマホは、高校生のお子さまにとって今や欠かせないツールです。今では多くの保護者の方が、お子さまにスマホを持たせているでしょう。

しかし近年では、スマホをきっかけに高校生がトラブルに遭う事例が非常に増えています。

スマホの使い方ひとつで犯罪の被害者だけでなく加害者になる可能性も

なかでも注意したいのが、スマホの間違った使い方によって犯罪に巻き込まれてしまうケースです。

こう聞くとストーカー被害や知らない大人との接触を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、それだけではありません。

そのつもりがまったくなくても、気がつけば犯罪の加害者になってしまうことも少なくないのです。

そこで、お子さまが軽い気持ちから犯罪に加担してしまったケースを3つご紹介しましょう。

●ケース1:ちょっとした悪ふざけが人生の傷に...

友達同士で悪ふざけの動画などを撮ってSNSに投稿するのは、高校生の間ではよくあること。

しかし、「これ、おもしろいよね?」という軽い気持ちで行った投稿を、多くの人が「不適切動画」としてネット上に拡散し(いわゆる「炎上」)、投稿者の身元が特定される場合もあります。

一部のサービスでは、一定時間が経つと投稿が自動的に消える仕組みになっていますが、視聴した人が動画を保存し、再び拡散する可能性もあります。

そうなると、動画も投稿者の身元もネット上に残り続けます。この現象は「デジタルタトゥー」と呼ばれています。

その結果、大学卒業後の就職や結婚など、人生の大切な場面に影響が出る恐れもあります。実際に、ある大学生は、数年前に後輩いじめの不適切動画を投稿したこときっかけに、就職予定だった企業から内定を取り消されてしまいました。

たった1回の悪ふざけが、人生の消せない傷になることもあるのです。

●ケース2:SNSでの書き込みが犯罪に!?

SNSでは誰でも簡単に書き込みができるので、悪口や誹謗中傷などを投稿することももちろん可能です。

また、匿名性の高いSNSでは、ネガティブな発言をしやすい一面もあります。

その結果、中傷を向けられた人が「侮辱された」と感じて告訴し、それが認められれば、投稿した人は侮辱罪や名誉毀損罪を課されることになります。

●ケース3:軽い気持ちでアルバイトをしたら...気づかないうちに犯罪に加担

ネット上には、「モノを届けるだけで10万円」といった、割のよさそうなアルバイトの募集があふれています。しかし、異常に高額な報酬を提示しているアルバイトは、特殊詐欺など犯罪に関わる内容のものが多いのが実情です。このようなバイトは、ネット上で「闇バイト」と呼ばれています。

闇バイトでは、学生証など身分証明書の提出が求められることが少なくありません。ですから一度手を染めてしまうと、「保護者や学校に言ったらどうなると思う?」などと脅され、犯罪から抜けられなくなってしまうケースがよく見られます。

お子さまを加害者・被害者にさせないのは保護者のリテラシー

高校生のお子さまは、物心つく頃からスマホに親しんできた「デジタルネイティブ世代」。スマホに関しては、保護者の方よりお子さまの方がたくさんの知識を持っているかもしれません。

そのため、スマホの使い方によってお子さまが犯罪の加害者・被害者になる可能性があると気づいていても、「自分はよくわからないから...」と学校に指導を任せたくなるかもしれません。

しかし、お子さまより保護者の方のほうが確実に優れているものが一つあります。それは「常識」です。

「何が犯罪にあたるのか」「どんな行動が危険につながるのか」は、人生経験豊かな保護者の方だからこそ見分けられるのです。

そこで保護者の方にお願いしたいのが、お子さまと一緒にスマホに関するリテラシーを身につけていくことです。

さまざまな知識を得たり、新しい機能を使ったりしながら、お子さまに「この使い方は犯罪につながるかもしれないね」「こういう投稿は人を傷つけるよね」などと一つひとつ伝えていきましょう。

この積み重ねが、お子さまが加害者・被害者になるのを防ぎます。

いかがでしたか? スマホをめぐる犯罪が高度化・多様化している今、保護者の方が知識を身につけておくことは欠かせません。積極的に情報を収集することが、お子さまを犯罪から守ることにつながるのです。

次回は、「お子さまをトラブルに巻き込まないために保護者の方ができる対策」についてお伝えします。

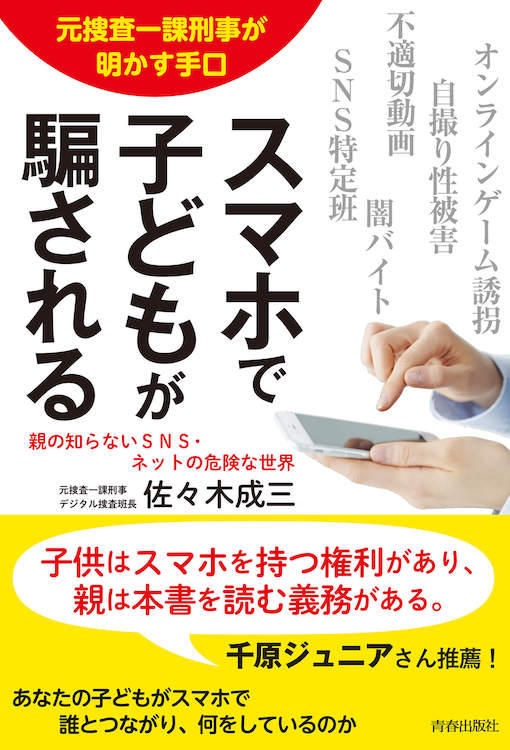

佐々木成三(ささきなるみ)

元埼玉県警察本部刑事部捜査第一課の警部補。現在は一般社団法人スクールポリス理事として活動。著書に『あなたのスマホがとにかく危ない』(祥伝社)、『スマホで子どもが騙される』(青春出版社)など。