いよいよ私立大の出願が始まる時期になりました。

1月には共通テストが行われ、国公立大の出願も始まりますが、お子さまが出願する大学は、もう決まりましたか?

まだ決まっていないという方にも、もう決まっているという方にも意識していただきたいのが、「出願戦略を立てる」ことと、「受験スケジュールを(再)確認する」ことです。

出願戦略をあらかじめ立てておかないと、出願校を変更しなければならなくなった場合などに、検討に時間をとられて焦ってしまう可能性があります。

また、無理な受験スケジュールになってしまっていると、お子さまが全力を出せないかもしれません。

そこで、受験直前の今考えるべき、出願戦略と受験スケジュールについてご紹介していきます。

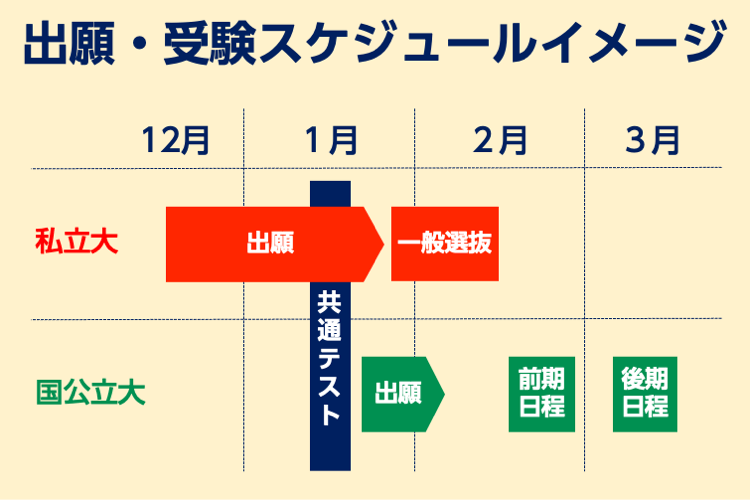

国公立大と私立大の出願の違いを把握しておく

まず、国公立大と私立大の、出願に関する違いを理解しておきましょう。

私立大の入試方式にはさまざまな種類があり、また、入試方式や大学によって日程もバラバラです。

たとえば、ある大学では「共通テスト利用型入試」では1月の共通テスト前が出願締め切りになっている一方、「一般選抜」では共通テスト後の1月下旬頃までが出願締め切りとなっている、などです。

また、12月から出願受付が始まる大学もあれば、1月に入ってから出願受付をする大学もあります。

一方、国公立大は基本的に全国一律で共通テスト後の1月下旬に出願が始まり、2月上旬頃が締め切りとなっています。

なお、中期(一部の公立大のみ)、後期日程の出願も、前期と一緒に行います。

前期のみ出願して、後期の出願をし忘れた、ということがないように注意が必要です。

出願〜受験までのスケジュールを再確認する

国公立大と私立大の違いを把握したうえで、出願大を決めていきますが、以下のポイントに沿って、出願大のチェックをしていきましょう。

・出願の目的は明確か

・挑戦校から安全校まで、バランスよく出願できているか

・最新の模試の結果から出願大の見直しをしたか

・無理な受験スケジュールになっていないか

中でも受験スケジュールは、本番時のお子さまのパフォーマンスにもつながるので、よく検討をする必要があります。

先述のように、国公立大は入試日程が全国で統一されていますが、私立大は入試日程が入試方式や大学でバラバラのため、受験日が連続する可能性があります。

お子さまにもよりますが、入試はかなり体力を消耗するため、できるだけ受験日が連続しない受験スケジュールになるように出願大を決めることをおすすめします。

連続することが避けられない場合は、最大でも3日連続、を目安にしてください。

「全学部統一入試」や、「試験日自由選択制」などの入試方式がある大学であれば、調整がしやすくなります。

共通テストの結果に応じて、複数の出願パターンを検討する

国公立大志望の場合、共通テスト後に出願するため、共通テストの結果をもとに出願先を決定することができます。

しかし、共通テストの結果が思わしくなかった場合、想定していた大学の他に出願できる大学はないか、などと探し始めると、かなりの時間がとられ、お子さまも目標が曖昧になって勉強に集中できなくなってしまいます。

そのため、12月の時点で、共通テストの結果が「想定通りだった場合」のほか、「良かった場合」「悪かった場合」の出願大のパターンも考えておくと、いざという時に慌てずにすみます。

あらかじめ考えておいた出願戦略に沿って行動するためにも、共通テスト後は、自己採点を必ず行い、得点率をしっかり把握する必要があります。

また、文部科学省が発表する中間発表で各大学の倍率も確認して、出願大決定に役立てましょう。

ただし、中間発表を見てから出願大を決めたり、変更したりする高校生も多いため、注意が必要です。

なお、国公立大の場合、前期で合格して入学手続きをした場合は、中期・後期試験は受験できなくなります。

そのため、第1志望大は前期で(もしくは前期・中期・後期すべてで)受けるのがセオリーです。

共通テスト後の出願戦略決定には、ベネッセ・駿台「大学入学共通テスト自己採点集計データネット2023」もぜひご活用ください。

Check!>> 大学入学共通テスト自己採点集計データネット2023

いかがでしたか。

出願を戦略的に行うことで、お子さまの負担を減らし、合格の可能性を高めることができます。

しかし、出願戦略を立てるには、スケジュールや出願大のレベルなど、さまざまな面から検討する必要があります。

また、共通テストの結果などによっても左右されます。

ぜひ、今のうちに出願大を検討し、お子さまに合った出願戦略を立てるようにしてください。