高3の11月、すでに本命である第1志望大は決めていらっしゃるお子さまが多いのではないでしょうか

一方、併願大については、「まだ完全には決めていない」「迷っている」という声も。

この時期は、第1志望大を軸に併願大についても選択し、自分の出願大を決めるタイミングです。

具体的にどうやって決めていけば良いのか、出願大決定の鉄則をお伝えします。

お子さまが出願大選びに迷われていたら、ぜひ、参考にしてください。

鉄則1 出願する併願大選びの目的を明確にする

そもそも、なぜ併願をするのか、目的をはっきりさせておくことは重要です。

目的が曖昧では併願大選びの基準がブレてしまうことがあるからです。

目的には、例えば以下のようなことが考えられます。

・安心したい(試験慣れ、確実に合格する)

大学受験は初めての経験。緊張してしまうなど、何が起こるかわかりません。

第1志望大受験の前に試験慣れしたり、万が一の時のために併願大の合格を手に入れたりして安心感を得るのは有効です。

・難関大に挑戦したい

第1志望大よりも難しいけれど、憧れている大学がある。そんな大学を併願大の一つとして考えてみるのもいいですね。

お子さまのチャレンジしたい気持ちを大切にしましょう。

・本命大に行けなくてもやりたいことが学べる

「大学で学びたいこと」がはっきりしていたら、その目的を達成できる大学は併願大の候補に。

きっと入学しても後悔しないことでしょう。

もちろん、目的は複数あっても構いません。

出願する校数を絞る場合は、目的の優先順位も考えておきましょう。

鉄則2 志望大の入試科目・難易度を調べておく

入試科目は大学によって異なりますが、第1志望大と同じ入試科目なら、第1志望大の入試対策が、そのまま他の出願大の対策となり、受験勉強の負担が減ります。

科目だけでなく、出題形式(マーク式・記述式)も揃えられれば、さらに有利になるでしょう。

なお、数学、理科、地歴公民は選択科目に注意が必要です。

大学・学部によって、科目が指定されているケースがあります。

お子さまが受験したい科目で受験できるか、必ずチェックしましょう。

そして、難易度にも気を配る必要があります。

模試などからお子さまの実力を把握した上で、鉄則1で考えた出願目的に合わせて難易度のバランスを整えて出願大を決めていきます。

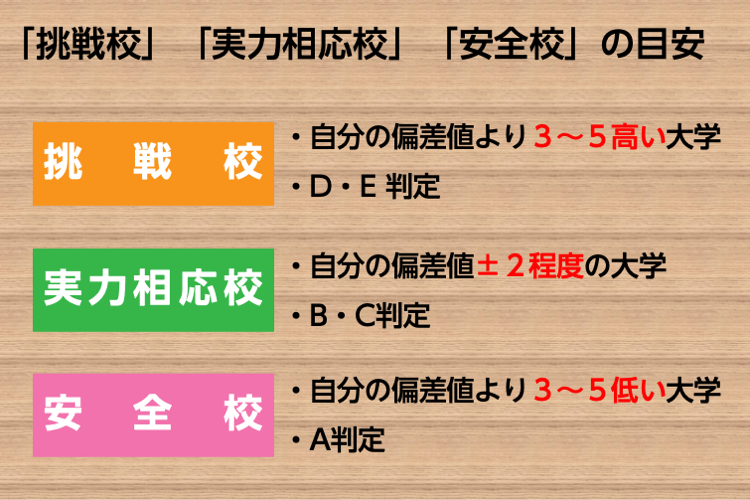

難易度の目安は以下の通りです。

難易度による出願大の選び方は、例えば、出願目的が「難関大に挑戦したい」なら、第1志望大を「実力相応校」として捉え、偏差値が3〜5程度高い大学を「挑戦校」として併願します。

一方、出願目的が「安心したい」なら、自分の偏差値を基準に、偏差値が3〜5ほど低い大学を「安全校」として併願します。

その他、出題傾向や配点なども考慮できればベストです。

お子さまの得意な分野の問題が出やすかったり、得意科目の配点が高かったりすれば、お子さまの合格に有利に働くことでしょう。

鉄則3 入試方式と受験方法を把握しておく

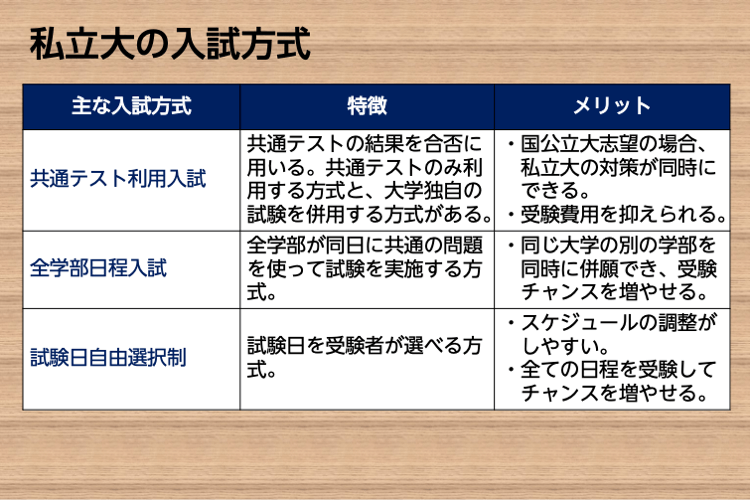

私立大の入試は近年多様化しています。

入試方式を選べる大学・学部も多く、お子さまの受験に大きく影響するため、入試方式を把握することも志望大選びの鉄則の一つです。

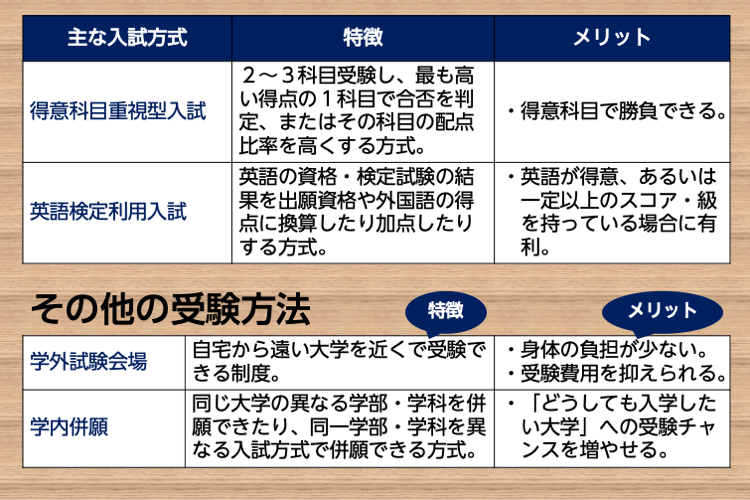

以下に主な入試方式と受験方法を示します。

同じ大学を複数の入試方式で受験したり、一度の出願で複数の学部を受験したりなど、さまざまな活用法が考えられます。

お子さまに合った入試方式がある大学を選べるよう、候補となる大学の入試方式は押さえておきたいですね。

出願大選びは、お子さまの人生に関わる一大事。

それだけにしっかりと考え、悩み、納得した上で決めたいものです。

ここで取り上げた3つの鉄則をもとに、お子さまの出願大選びをサポートしてあげてください。