進研ゼミでは、今、そしてこれからの時代に合う新しい進路の考え方として、お子さまに『ミライ探究』を勧めています。

『ミライ探究』とは、身近な問題からミライや社会を想像して、進路へと結びつける考え方。

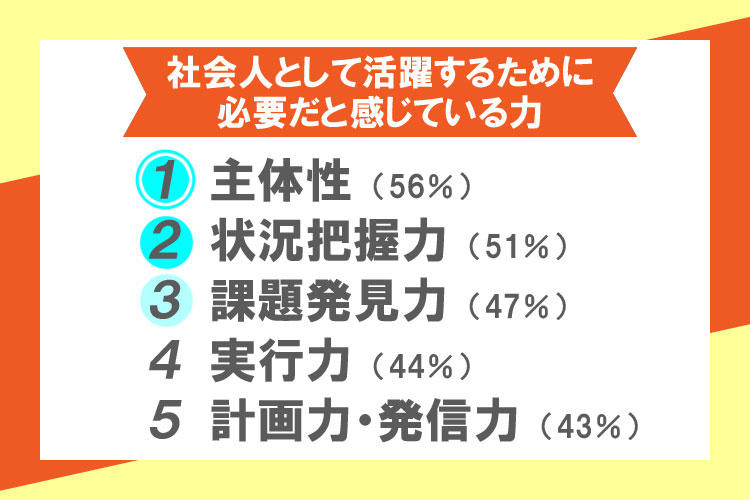

今回はそんな『ミライ探究』シリーズの番外編として、進研ゼミ出身の社会人78人にアンケートを実施。

大学・大学院を卒業し、社会に出て仕事をしている社会人が必要だと思っている力を聞いてみました。

高校のうちから身につけておきたい、ミライのお子さまが本当に必要とするのはどんな力なのか、そしてそれを身につけるために高校で何をすべきなのかをお伝えします。

ゼミ出身の社会人が選んだ!社会人として活躍するために必要だと感じている力

今回、進研ゼミ出身の社会人の方に、「社会人として活躍するために必要だと感じている力」を、次の12個の力の中から選んでもらいました(複数回答可)。

①主体性(物事に進んで取り組む力)

②働きかけ力(他人に働きかけ巻き込む力)

③実行力(目的を設定し行動する力)

④課題発見力(現状を分析し課題を明らかにする力)

⑤計画力(プロセスを明らかにし準備する力)

⑥創造力(新しい価値を創造する力)

⑦発信力(自分の意見をわかりやすく伝える力)

⑧傾聴力(相手の意見を丁寧に聴く力)

⑨柔軟性(意見や立場の違いを理解する力)

⑩状況把握力(周囲の人々や物事との関係性を理解する力)

⑪規律性(社会のルールや人との約束を守る力)

⑫ストレス耐性(ストレスの発生源に対応する力)

保護者のみなさまも、ご自身の経験から社会人として必要な力について意見をお持ちかと思います。

そんな中、お子さまに近い先輩という立場にある進研ゼミOB・OGが、今の社会で「社会人として活躍するために必要だと感じている力」は、このようになりました。

※2022年6月に実施した「進研ゼミ高校講座」を受講していた先輩社会人アンケートの回答者78名データより。

トップの「主体性」に加えて、「実行力」「発信力」といった積極的な行動に関わる力が必要と考える社会人が多いです。

また、コミュニケーションに関わる「状況把握力」、問題解決や効率化の出発点となる「課題発見力」「計画力」が上位にあり、仕事をする上ではこれらの能力が必要とされていることがわかります。

社会人として活躍するために必要な力を身につけるために、今すべき2つのこと

進研ゼミOB・OGの社会人の方には、なぜこれらの力が必要なのかを語ってもらうとともに、それを身につけるために高校でどんなことをすべきなのかを教えてもらいました。

その結果、高校生活で大切なこととして、次の2つを挙げています。

①部活や委員会など、他者と関わる活動

②勉強、受験勉強

この≪前編≫記事では、①についてのコメントを紹介していきます。

「部活や委員会など、他者と関わる活動」をやるべき

部活や学校行事でさまざまな価値観を持つ人と関わっていくことで身につけられると思います。

周囲の人と協力してひとつのものを創り上げることは仕事でもよくあるので、高校で行事やイベント運営に携わる中で得た、相手の立場に立って考える力や自分の考えを正確に伝える力は、かなり役に立っていると感じます。

多くの人と関わること。高校での部活、先生などと関わっていく中で、相手の考えを理解する力や伝える力が自然と身につくと思います。

積極的に人と関わることで、社会人になっても活躍できると思います。

今のお子さまには、オンラインなどさまざまな学びの環境がありますが、学校という場では集団生活を経験できることに大きな意義があります。

学校でさまざまな人と時間をともにする経験は、多くの仕事で必ず必要となるコミュニケーションを円滑にするために役立ちます。

部活動や学級活動などに積極的に参加して、いろいろな人とコミュニケーションを図ることがとても大事だと思います。

私は医師として病院に勤務していますが、病院では患者さんやその家族だけでなく、看護師さんや検査技師さん、栄養管理士さんから事務の方々まで、さまざまな職種の方とのコミュニケーションが大切になります。

円滑なコミュニケーションが図れれば、チーム医療が円滑にまわり、活躍する機会はどんどん回ってきます。

さまざまな属性の人と話すことを恐れないでください。部活の先輩後輩でも、クラスメートでも、担任の先生でも、バイト先でも、バックグラウンドの違う人と話す機会を大事にしてください。

なにかがあなたとは違う人と、共通項をもって話すことの難しさを知っていれば、社会人になったときにお客様相手でも同僚との間でも、必ず役立ちます。

同級生と過ごすクラス活動に加え、学年の違う人とも過ごす部活などの課外活動は、さまざまな年齢・立場の人と仕事をする社会人に必要な力を養う第一歩と言えます。

たくさんの人と話し、触れあうことで、その人の考え方・価値観などがわかり、それがまたお子さまをもうひとまわり成長させてくれます。

さらに、高校でこうした仲間と一緒に何かを行う経験をすれば、それは仕事をするときにも必ず役立つ経験になるでしょう。

同年代の仲間と一緒に、何かに向かって懸命に取り組む経験だと思います。

学校行事の他に、部活動などの課外活動、アルバイトなど、いろいろあるかと思います。極論を言えば、取り組むことそのものは何でもよいかと思います。

授業の中でのグループ活動や、部活動、アルバイトなど、「チームで活動する経験」をしておくべきだと思います。

仕事は1人ではできない・進められないため、他者とのかかわりを通して、自分の強みや弱みを把握したり、多様な人と物事を進めたりする経験が必要だと考えます。

クラブ活動やグループで動く授業など、複数人で活動すること。

仕事は1人ではできず、周りを巻き込みながら進めていきます。いかに周りと協働できるか、できるように働きかけられるかが、仕事ができるか、できないかの差につながると思います。

こうした経験や力を得られるものとして、多くの先輩たちが共通して挙げていたのが「部活」でした。

今、部活をがんばっているお子さまがいらっしゃる場合、その経験を大切にするよう保護者としてサポートをするようお願いいたします。

また、部活に入っていないというお子さまもいるかもしれませんが、それだけをもって心配する必要はありません。

部活以外にも、学校行事はもちろん、委員会活動やグループでの学習など、学校にはグループで活動する機会がたくさんあります。

そういった機会を積極的に活用していく・大事にすることを、お子さまにお伝えください。

社会人の経験や進路決定エピソードが聞ける!『ミライ探究』セミナー

実際に社会人として活躍・仕事をしている人の意見は、お子さまにとって参考になるばかりでなく、心の支えとして高校生活をより充実したものへと導いてくれます。

そんな社会人の方をお招きして、身近な疑問から社会で必要とされる仕事に繋げた経験や進路決定エピソードをお話していただく『ミライ探究』セミナーも開催中です。

高校生に人気があり、小論文でも頻出テーマとなっている3つのテーマをピックアップし、3回にわたって開催しています。

◆9月「環境」

◆11月「お金(金融)」

◆12月「情報・AI」

9月10日に開催された1回目の『ミライ探究』セミナーでは、「環境」をテーマに、フードロス対策に取り組む株式会社CALCU(カルク)の金子さんをお招きしました。

普段の生活や経験の中からどんなことに疑問をもち、フードロスという社会問題に取り組むようになったのか、そんな進路決定の体験談を聞くことができます。

こうした自分の興味や疑問から進路・学問へと繋げていく思考は、進路で迷うお子さまにとって大変参考になる考え方です。

このセミナーの録画が現在公開されているので、ぜひお子さまと一緒にご視聴ください。

※会員番号とパスワードが必要です。ログインしてご利用ください。

この記事の≪後編≫では、先輩アンケートの中から「②勉強、受験勉強」についての意見を取り上げます。

今、お子さまが勉強していることが、社会人になったとき、どんな形で役に立つのかを知ることで、勉強のモチベーションも大きく変わるはずです。

≪後編≫の記事もぜひご覧ください。

Check!>> 【ミライ探究】ゼミ出身の社会人78人が教える!ミライのキミが活躍するために、高校でやるべきコト≪後編≫

※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。