【高1・2推薦コースの保護者の方へ】今、知っておきたい推薦入試の基礎知識

現在、大学入試は多様化していて、一般入試のほか、推薦入試も多くの大学で行われています。しかし

「そもそも推薦入試の総合型選抜とか、学校推薦型選抜って何?」

「親世代と推薦入試の制度が全然違うみたいで、よくわからない…」

という疑問をもつ保護者の方が多くいらっしゃいます。

保護者世代にとって、大学の「推薦」は、一部の成績優秀者や一芸に秀でた特別な人のものという印象があるかもしれませんが、現在では、私立大の学生の半数以上が推薦・AO入試で入学しているなど「多くの人にチャンスがある、身近な」入試方式です。

「推薦入試は関係ないかな」

「うちの子が推薦入試…」

「大学入試のことは考えていない」

と思われるかもしれませんが、今、早めに知っておくことで、合格のチャンスを広げられる可能性があります。

そこで、今回は早めに知っておきたい、推薦入試の仕組みや出願条件など、推薦入試の基礎知識を解説します。

近日開催!

推薦に関するセミナーはこちら。

お子さまと一緒にご覧ください

5月6日(土)19時〜19時55分

可能性を広げる「学校推薦型選抜・総合型選抜」

※ご視聴には、会員番号とパスワードが必要です。ログインしてご利用ください。

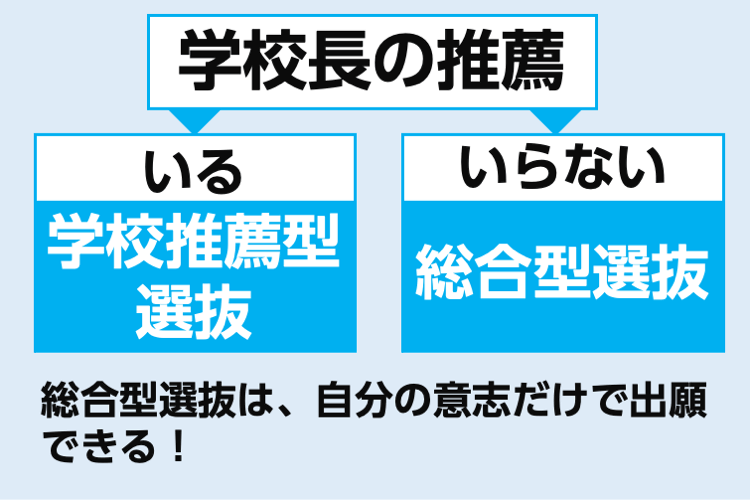

推薦入試は大きく分けて「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」の2つ

まず推薦入試は、「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」の2つに分けられます。

一番大きな違いは、「出願に高校の校長先生の推薦がいるか、いらないか」です。

「学校推薦型選抜」には校長先生の推薦状が必要で、「総合型選抜」には推薦状は必要ありません。自分の意志のみで出願できます。

では、それぞれの推薦入試について、詳しく見ていきましょう。

学校推薦型選抜=高校の校長先生の推薦が必要+高校時代の成績に基準があることが多い

学校推薦型選抜は、高校の校長先生の推薦が必要で、多くの場合「評定平均4.0以上」など、高校での成績に一定の出願基準が設けられています。

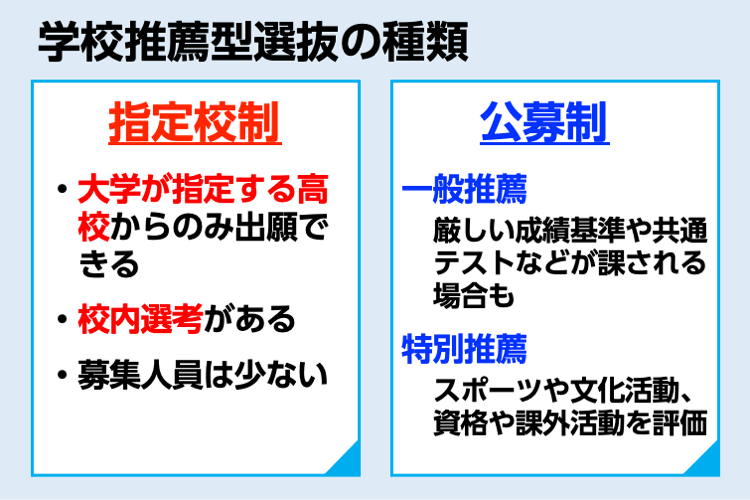

そして、学校推薦型選抜はさらに「指定校制」と「公募制」に分けられます。

① 指定校制

- 大学が特定の高校を指定して実施する方式。

学習や部活動などの成績を評価し、校内選考が行われます。

募集人員は少なく狭き門ではありますが、校内選考に通れば、合格する可能性は高いのが特徴です。

② 公募制

- 大学が示した条件をクリアし、学校長の推薦があれば、どの高校からも出願できる方式。大学の出願条件として評定平均値に基準があることが多い入試です。

公募制はさらに、「一般推薦」と「特別推薦」にわかれます。

・一般推薦

- 書類審査や面接、小論文を課すケースが多く、口頭試問なども。出願に必要な成績基準は高めで、共通テストが課されるケースもみられます。

・特別推薦

- スポーツや文化活動、課外活動などの実績が評価されるのが特徴。評定平均値に基準があることは少なくなっています。

学校推薦型選抜で合格した先輩の体験談

- 評定平均のもととなる高校のテストは範囲が広いうえに、教科数も多いため、最低でも2週間前から始めたほうがいいです。

暗記科目は3週間前からコツコツやると忘れにくいですね。

面接については、実際に先生と面接練習をやりました。自分では想像していなかった質問をされることがあるため、その質問の答えを本番の前に用意することにしました。

実際の面接試験で、いろいろな質問に自信をもって答えられる力がつきました。

(東京理科大学 経営学部 経営学科 OM先輩)

総合型選抜=自分で決めて出願できる+「大学がどんな学生を求めているか」を知ることが大切

総合型選抜は、出願に校長先生の推薦は必要なく、自分で決めて出願できます。

ポイントは「大学の方針と受験生の希望のマッチングを重視する」入試であること。

多くの大学では、「アドミッション・ポリシー(どんな学生を求めているか)」が示されており、大学のホームページなどで公開されています。

このアドミッション・ポリシーに沿って、意欲や適性、能力などを、時間をかけて評価します。

総合型選抜で合格した先輩の体験談

- 自己分析をしっかりしました。なぜその大学なのか? なぜその学部なのか? はもちろんのこと、自分はどういう人なのか、短所や長所を考えることによって自分の軸ができます。面接での予想外の質問にも。柔軟に対応できました。

(千葉大学 教育学部 学校教員養成 IM先輩)

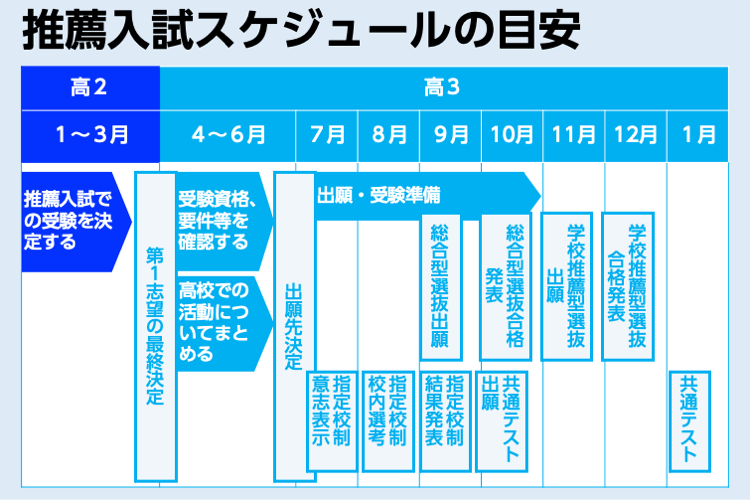

推薦入試のスケジュールを押さえ、早めの準備ができるとベター

次に押さえておきたいのが、推薦入試の出願・合格発表のスケジュール。

スケジュールは大学や学部、学科によって大きく異なりますが、一般的な目安を紹介します。

学校推薦型選抜

- 8〜9月 校内選考 ※指定校制(大学が特定の高校を指定して実施する方式)の場合

- 11月 出願

- 12月 入試・合格発表 ※共通テストを課さない場合

- 1~2月 入試・合格発表 ※共通テストを課す場合

総合型選抜

- 9月 出願

- 10~11月 合格発表

総合型選抜は、学校推薦型選抜に比べて、合否が決まる時期が比較的早めです。

しかし、先述したようにスケジュールは大学や学部、学科によって大きく異なり、例えば出願登録期間について、出願の日程や時間が決められていたり、同じ大学でも二次選考日が学部によって異なったりすることもあります。

大学の入試概要のページを必ずチェックしましょう。

上の図のとおり、推薦入試の対策は高3から本格的にスタートします。

しかし、推薦入試を受験するかどうかは、高2の1〜3月(いわゆる受験0学期)に決めておくのがおすすめです。

推薦入試で必要な書類をまとめたり、検定試験を受検する余裕ができるからです。

そして、高3の7月には最終的な出願先を決定します。

夏休み以降は、小論文や面接、志望理由書などの具体的な受験対策が始まります。

一般入試も受験する場合、両方の対策が必要になるため忙しくなりますが、合格のチャンスを増やせると考え、前向きに取り組めるといいですね。

推薦入試の出願には成績基準あり。課される課題もさまざま

最後に成績基準や、具体的な対策について見ていきましょう。

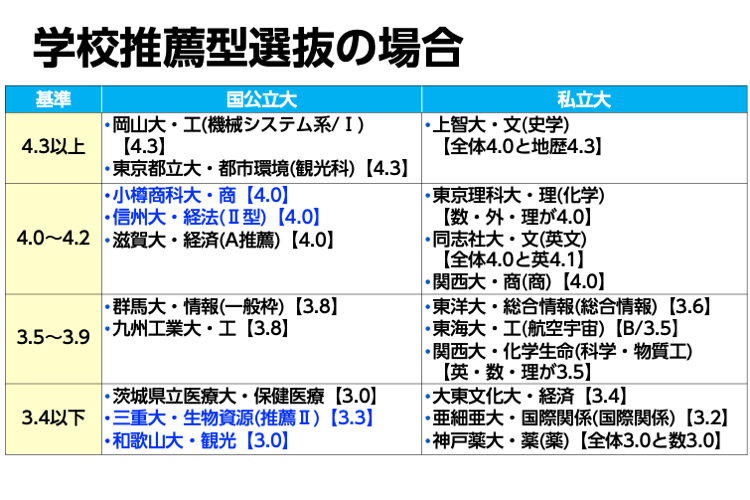

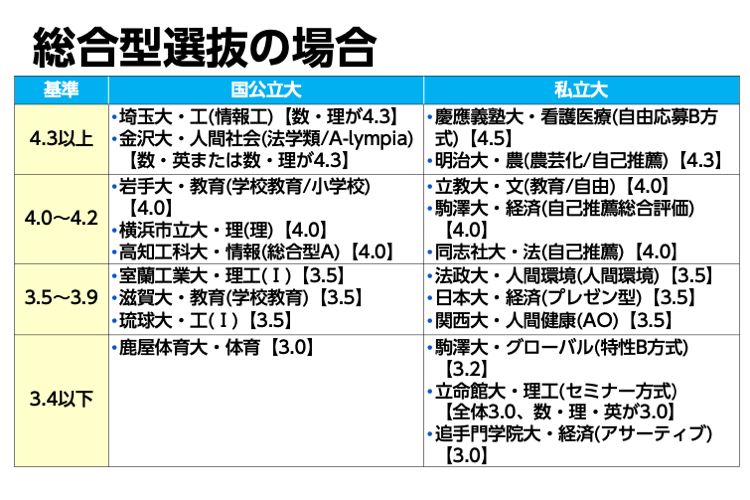

多くの推薦入試では、学校の成績が問われます。

出願要件として「学習成績の平均値(評定)◯◯以上」と示されることが多く、「学習成績の平均値」は、主に高1〜高3・1学期の成績の平均値です。

出願に必要な成績の基準の例を下に挙げます。

基準を満たすためにも、高1の早いうちから、日頃の定期テストで良い成績をおさめることが大切です。

そして、課される課題についてもしっかり対策をする必要があります。

課される課題には、主に以下のようなものがあります。

学校推薦型選抜

- ・成績基準(例:評定平均4.0以上など)

- ・面接

- ・小論文

- ・学科試験

- ・大学入学共通テスト

- 高校の学習状況や課外活動など、日頃の努力を評価するのがポイントです。思考力や表現力、個性等を見るため、小論文や面接などを課すことも多くなっています。

総合型選抜

- ・面接

- ・小論文

- ・レポート

- 内容はさまざまですが、受験生の学習意欲や明確な目標意識を特に評価しています。

それぞれの対策について、先輩のアドバイスをまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

小論文

- 問いに対して、自分の意見を述べ、その理由・論拠を、道筋を立てて説明する文章。テーマに対する背景知識も重要。

先輩のアドバイス

- •ニュースに限らず、一般情勢には目を向けておいた方がいいと思う。

- •余裕がある限り志望する学部・学科に関する本などを読んでおくべきだと思う。

面接

- 1対1や1対複数、集団面接がある。オンライン面接を導入する大学も増えているが、質問内容や評価観点は従来と同じ。

先輩のアドバイス

- •伝えたいことは、箇条書きで覚えることが大切だと感じた。

- •志望理由書に書いた内容を質問されることがあるので、内容の一貫性が重要

志望理由書

- 志望する理由や自己アピールなどを文章として表現するもの。ボリュームは大学によって異なる。

先輩のアドバイス

- •志望理由書は、比較的時間のある夏休みのうちに書き始めよう。

- •何度も書き直すことで、絶対に入学したいという気持ちを表現できるようになる。

課題レポート

- 志望学部・学科に関連したテーマが与えられ、自分の考えを文章にまとめる。

先輩のアドバイス

- •自分の意見に説得力を持たせるため、資料を調べ、体験談なども盛り込んだ。

- •資料集めに時間がかかるので、早めに取り掛かるのがオススメ。

口頭試問

- 教科や専門分野に関する試験官の質問に口頭で答える形式の試験。

先輩のアドバイス

- •高校の授業をきちんと受けていれば、対応できると思います。

- •口頭でも公式の成り立ちを説明できるよう、理解を深めておくことが重要。

プレゼンテーション

- 提示されたテーマについて資料を作成し、発表すること。事前にテーマが提示される場合もある。質疑応答もある。

先輩のアドバイス

- •Webで調べるだけではなく、フィールドワークで実際に調査したのがよかった。

- •質疑応答では自分の考えや意見を聞かれるので、事前に考えておくことが重要。

推薦入試は、大学や学部、学科によって成績基準や選考方法が異なります。

だからこそ、早めの情報収集が大切です。

担任の先生に推薦入試について意思表示をしたり、情報を聞いたり、そして、自ら志望大候補のホームページで調べたりすることで、チャンスが大いに広がります。

お子さま自身は、出願に必要な成績基準を満たせるよう、定期テストをがんばることが大切です。

その他、資格・検定試験にチャレンジしたり、ボランティアに参加したり、さまざまな活動経験を積むのも良いでしょう。

大学合格の可能性を高めるため、高1の今から、推薦入試に向けて一歩を踏み出しましょう。

近日開催!

推薦に関するセミナーはこちら。

お子さまと一緒にご覧ください

5月6日(土)19時〜19時55分

可能性を広げる「学校推薦型選抜・総合型選抜」

※ご視聴には、会員番号とパスワードが必要です。ログインしてご利用ください。

※2021年度入試から、推薦入試は「学校推薦型選抜」に、AO入試は「総合型選抜」に、と名称や制度が変わりました。ここではわかりやすく両方合わせて「推薦入試」として紹介します。

※資料提供:「進研ゼミ高校講座」進路情報センター