今週の特集

新年度が始まる4月は「うちの子は人見知りだから、新しい環境になじめるか心配」などのお悩みが寄せられます。保護者のかたはお子さまの人見知りをどのようにとらえ、見守っていけばいいのでしょうか。幅広い年齢の子どもたちのカウンセリング経験が豊富で、公認心理師、臨床心理士、学校心理士として活躍する松尾直博先生にお話をうかがいました。

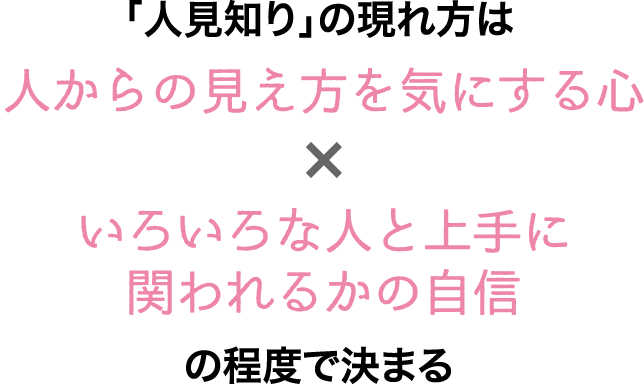

心理学の用語に「人見知り」という言葉はありません。強いていえば、英語の心理学事典にある「shyness[シャイネス]:人と関わる場面などで不安が生じたり、行動の抑制が起こったりすること(必要な行動ができないなど)」が近いでしょうか。比較的多くの子どもに見られると考えられています。

人見知りの程度は個々の性格で異なりますが、昔は今ほど悩むものではありませんでした。「恥ずかしがりやさんだね」のようにその子の個性として受け入れ、「それでも一緒に通学したり、遊んだりする友達がいるから大丈夫」など、保護者も本人も問題にしていなかったように思います。

人見知りは

無理に焦って

治さなくてよいもの

なぜ現在は「人見知り」が心配されるのでしょうか? 要因の一つに、社会的に「コミュニケーション能力」が重視されるようになったことが挙げられます。グローバル化の流れもあり、近年、就職活動などで「コミュニケーション能力の高い人材」が求められるようになりました。それを受けて、学校の現場でもいわゆる「コミュ力重視」の教育が広がったという経緯があります。

そうなると、保護者も子どもに対するコミュニケーション能力への期待値が高くなります。子どもたち自身も大人たちの影響を受け、「友達が少ないと恥ずかしい」「ひとりぼっちと思われたくない」といったプレッシャーを感じる傾向があるようです。実際、中高生くらいになると、自ら「自分はコミュ障です」と言う子がいます。

その一方、世の中の風潮も少しずつ変化し、企業側が採用時に重視する資質では「主体性」「積極性」の評価が高くなっています。教育界においても「well-being[ウェルビーイング]」という、心の充足度が注目されるようになりました。友達関係でいえば、コミュ力を駆使してできるだけたくさん友達をつくるのではなく、数は少なくても安心して一緒にいられる人がいればいい、という考え方も。

「コミュ力」は一つの側面でしかありません。内気で人と関わるのが苦手でも、誠実さや真面目さ、得意なことなど、その子なりのよい面に目を向けると、保護者も子どももコミュニケーション力重視の思考から抜け出せるのではないでしょうか。

コミュニケーション

能力以外の長所に

目を向ける

新年度に入ってから、お子さまに友達ができない様子だと、気がかりになってしまうこともあるでしょう。周囲に親しい子がほとんどいない状況であれば、担任の先生に気にかけてもらえるように伝えてもいいと思います。

ただ、子どもが元気がないように見えるのは、環境が一気に変わって単純に疲れている、ということも往々にしてあります。勉強の難易度が上がった、課外活動が増えた、教材が増えて荷物が重くなった……などなど。

大人も同様ですが、新生活に慣れるまでは時間がかかるもの。4月に「前のクラスのほうがよかった」と訴えていた子が、半年くらいすると「今のクラスも楽しいよ」とケロッとしていることは少なくありません。

保護者は一歩引いたところで見守りつつ、子どもの睡眠を確保する、家族でリフレッシュできる時間をつくるといったサポートをしてあげられるといいですね。1学期を過ぎてもクラスになじめない様子で、本人が悩んでいるようであれば先生に相談しましょう。

人見知り以外の

ことも含めて、

学期始めの様子を見る

4月に向けて前向きな気持ちになれる、「人見知り」の子が活躍する大人気作品を紹介します。いずれもアニメ化されているので、親子で楽しむのもおすすめです。

個性を認め合う優しい世界

古見さんは、コミュ症です。 (オダトモヒト/各プラットフォームにて配信中) ※2023年3月時点

「人付き合いが苦手な古見さんとクラスメートがちょっとずつ仲良くなっていく様子を楽しく温かく描いた作品。優しい友達関係に癒やされます」(松尾先生)

- ※「コミュ症」という言葉は医療用語でも若者ことばでもなく、コミュニケーションが苦手な状態を指した原作オリジナルの略称です。

キャラクターの違いを超えた友情

ぼっち・ざ・ろっく! (はまじあき/各プラットフォームにて配信中) ※2023年3月時点

「極度の人見知りである主人公がロックバンドに加入。タイプがまったく違う仲間たちと、音楽活動を通して絆を深める描写に友情の在り方を教えられます」(松尾先生)

新しい環境で人見知りをすることは誰にでもあること。小学校から大学に至るまで、数々の新年度を乗り越えてきた先輩たちからアドバイスをもらいました。

- ※都道府県は高校生までの時点で住んでいたエリアを紹介しています。

勇気を出して「おはよう」を

初見では、少し勇気はいりますが、「おはよう」は忘れないようにと思っていました。

(東京都/大学3年生)

推しグッズで話題づくり

推しているキャラクターのグッズを身に着けて、自分の趣味をアピール。話題づくりのきっかけにして、友達の輪を広げました。

(神奈川県/大学3年生)

話しかけられないならにこにこ笑顔で

自分から話しかけるのは苦手だったため、せめて笑顔でいるようにしていました。実際、にこにこしている人には声をかけやすいと思います。

(埼玉県/大学2年生)

聞き上手になるのも効果的

相手の話を聞くこともとても大切だと思うので、会話の時は「うん、うん」と、ちゃんと聞いていることが伝わるようにリアクションをとっていました。

(愛知県/大学2年生)

人が集まるところできっかけをつかむ

知らない生徒ばかりの中、朝、座席表を見ていた子に声をかけてみました。座席表など必ず人が集まるところなら、わざわざ席に行くよりも気軽に話しかけやすいですよ。まずはあいさつから!

(大阪府/大学3年生)

少しずつゆっくり慣れていけば大丈夫

人づきあいが得意でも苦手でもありませんが、新しい環境に入るといつも1年以上友達ができませんでした。でも少しずつ慣れていき、自然と今でも連絡を取り合えるよい友達ができました。焦る必要はありません。ゆっくりとがんばってください。

(愛知県/大学1年生)

一人でいることを気にせず、かつ人との関わりが得意でないと思っている子はマイペースで気の合う友達をつくるでしょう。反対に「ひとりぼっちは恥ずかしい」「クラスに早くなじもう」と、積極的に新しい仲間に話しかけることができる子もいます。自分の性格に合っていないことをするといずれ心が疲れてしまうので、お子さまに向いていそうなアドバイスを見つけて伝えてあげてください。