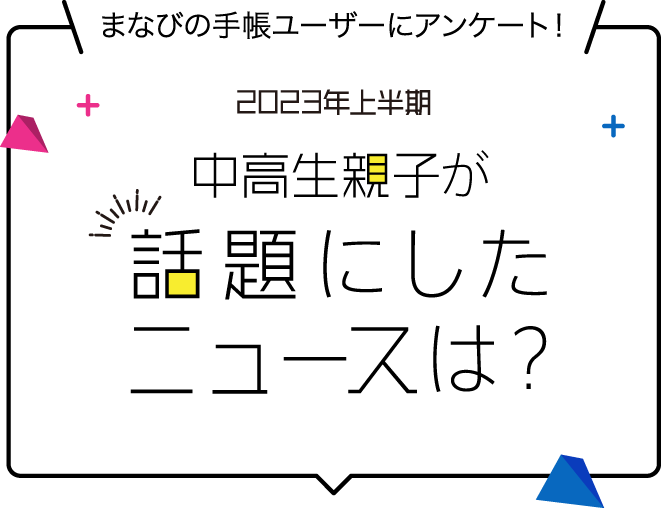

今週の特集

ニュースには世界や社会の学びがいっぱい! 「大人の会話」で思春期における親子のコミュニケーションを増やし、考える力を伸ばす方法をお教えします。

- 物価高・値上げ(88人)

- 迷惑動画・闇バイト(70人)

- ロシアウクライナ情勢(68人)

- 自然災害(56人)

- 新型コロナ5類移行(56人)

- WBC優勝(54人)

- チャットGPT(47人)

- *「まなびの手帳」保護者のかたに関するアンケート(2023年8月実施)148名の回答より

- *国名は略称です。

早川先生コメント

集中的に取り上げられるニュース、長期的に繰り返されるニュースは情報も増えるので話題にしやすいでしょう。中高生はニュースを理解する力はあるので、会話を通してその情報から何が学べるか、自分はどう思うかまで考えられるかが大事になります。「知る」を「考える」に変えると、理解が深まり、定着します。

高校・大学受験では時事問題の出題頻度は中学入試ほど高くありません。とはいえ問題の前提として必要な知識は多く、ニュースを通して地理や歴史、世界情勢などを生きた知識にしておくことが重要です。

家族で見られるようなわかりやすいニュース解説番組は、情報が整理されているので会話のきっかけにおすすめです。バラエティーやクイズ番組で時事情報を取り上げているときもチャンスですよ。保護者のかたも「そうなんだ」「知らなかった」「難しい問題だね」と学ぶ姿勢を見せ、一緒に考えましょう。

・

・ 物価高・値上げ

物価高・値上げ

ロシアウクライナ情勢

視点を広げる

物価高の理由や関係性に目を向けさせる

商品の値上がりには、原材料や人件費だけでなく、包材や輸送費など、さまざまなものの値上がりが影響し合っています。一方で値上げが給与の上昇を支える側面も。ものの値段を決める要因や相互関係に気付き、考えるきっかけにしましょう。

ニュース解説や専門家のコメントを引用してつぶやく

ニュースでは「こういう理由から〜」と原因を説明したり、専門家がコメントしたりすることが多いので、その内容を中継するように子どもに伝えましょう。興味を示せば、「でも、こんなときはどうなんだろう?」「こう言っている人もいたけど」などと会話を続けてみて。

物価高の背景にある影響、外国とのつながりを意識させる

世界に目を向ければ、ロシアとウクライナの戦争が各国の物価を上昇させていることがわかります。両国の輸出量が世界の約3割を占める小麦やそれ以外の農産物の輸出が滞って、飼料や肥料の国際価格が値上りして、パンや乳製品の値段も上昇。少なくなった食料を各国が求めるので日本が直接輸入していなくても値段が上がっています。

戦争などの難しい問題は親の疑問として具体的に投げかける

戦争の背景には複雑な事情がありますが、「始まり」「国同士の関係」など焦点を定めると理解しやすくなります。また、次にそのニュースに触れたときに関心がわきますし、保護者のかたからも「こうだったのか」「こうなんだね」と話題をつなげられます。その場の理解にこだわらず、少しずつ知識を積み重ねていけばOKです。

早川先生コメント

物価や世界情勢について理解するには歴史や地理的な関係性、同盟、共同体などの組織に関する基礎知識が重要です。ニュースなどで「NATOは軍事同盟ですから……」「EUの加盟国は……」などと解説していたら、保護者のかたが反復してあげると定着しやすくなります。地図やキーワードを視覚的に整理して解説しているニュース、わかりやすい時事情報番組などを家族で見ると、保護者のかたも理解が進み、会話をリードしやすくなりますよ。

迷惑動画・闇バイト

迷惑動画・闇バイト

想像力・危機管理能力を

育てる

事件の経緯を共有する

「信じられない」で終わらせず、実行してしまった経緯や動機、途中でやめられなかった理由などの情報に注目を。お互いに「もしかしたら自分(我が子)も巻き込まれるかもしれない」という考えを持ち、犯罪・事件のニュースをきっかけにSNSの使い方など、リスクを避ける方法を再確認しましょう。

犯罪の重大性、後々への影響を想像させる

周りの人からどう思われるか、友達との関係、仕事などへの影響やその後の生きづらさなどを言葉にして伝えると、子どもが自分に置き換えてイメージしやすくなります。余裕のあるときに「若者の犯罪」「捕まった人の経験談」「ネットの犯罪」などを調べて、情報を共有すると、危機管理能力が高まります。

家族が気にかけていること、周囲や家族への影響を伝える

「こんなことしたら、どうなるかわかるでしょ」「絶対しないでよ」などと言うよりも、親の気持ちを言葉にしたり周囲の人の気持ちを想像させたりするほうが、子どもが自分で考える機会につなげられます。親の思いも伝わり、「悪いこと(捕まるようなこと)はしてはいけない」という意識が強化されます。

早川先生コメント

「少し考えればわかるのに……」と思うような若者の犯罪が増えています。鍵になるのは想像力です。会話の中で自分に置き換えたり先を想像したりできるように促し、もしものときの対策を考える習慣をつけていく必要があるでしょう。想像力の土台を培うには、読書も重要です。

自然災害

自然災害

理由を考える

温暖化や気候変動のメカニズムを考える

気象情報には地理や理科的な学びが詰まっています。温暖化で海水温度が上昇し、北極の氷が溶けて赤道付近と北極の海水の温度差が縮まると、風が弱くなって(風は温度差で発生する)偏西風のスピードが緩やかになり、台風もノロノロ、進路もフラフラに。海上の気温が高く、北極で雨が降ったというニュースも。氷は日光を反射するけれど海水は熱を吸収するからさらに温度が上昇……のような因果関係が見えてきます。

環境問題やSDGsの意識を高める

異常気象も「心配だね」で終わらせず、身近なことに絡めて話すと問題意識が持ちやすくなります。例えば世界や国内農作物が不作になると食料自給率が低い日本は影響が大きい、二酸化炭素は温暖化の一因とされているのでレジ袋の削減でCO2を減らそうとしている、冷暖房の設定や待機電力の見直し、公共交通機関の利用もCO2削減効果があるなどの知識を定着させ、自分でできることを考えさせていきましょう。

自然災害や温暖化の影響をグローバルに考える

スペイン(マドリード)では78年ぶりの記録的な暑さ、夏が涼しいイギリスでも猛暑、中国では大雨被害、ハワイやカナダでは山火事が発生するなど、異常気象は世界各地で発生し、ニュースになっています。具体例があると異常気象が世界的な問題であることやいろいろな形で表れること、各国の地理的特徴なども理解しやすくなります。

早川先生コメント

ニュースの気象情報は身近で実用的なため、会話のきっかけにぴったり。「そういえばこんなニュースもあったね」と話題を広げれば、ほかの事象との関係や世界のつながりも意識できます。小さな疑問が生まれたときは、インターネットなどを利用してその場で調べると、知識が増えて理解が深まります。

知識や情報で好奇心を刺激すれば、親子のコミュニケーションもスムーズに。まずは保護者のかたから投げかけて。その場でリアクションを求めすぎない距離感がポイントです。

歴史をさかのぼる

歴史をさかのぼる

「初めは〇〇のときだったんだよね」「前回と変わったね」「昔はこうだったらしいよ」など、歴史をさかのぼることで今の出来事への理解が深まります。昔の情報に触れたときに「今はこうだよね」と比較するのもいいですね。歴史のない物事は存在しないので、必ず何らかの発見があり、歴史を知るとものの見方や考え方も変わっていきます。

(例)G7広島サミット

始まり=第1回はドルショックとオイルショックで混乱した世界経済を立て直すため

開催地=日本ではこれまでに7回(東京3回、九州・沖縄、北海道、伊勢志摩、広島)

比較=参加国の変化(G6→G7→G7+1→G8→G7)

地理に注目する

地理に注目する

時事問題は地理と深い結びつきがあります。地理に注目すると、国同士の関係や気候による特色など、気付くことが多く、ニュースの理解が立体的になります。図法や中心地点の異なるいろいろな地図を見ることでグローバルな視点を持つことができます。

(例)各国の位置関係

NATOに加盟したフィンランドは「ロシアの隣の国だね」

地図の視点を変えて「北極から見たらロシアとアメリカって隣同士なんだよね」

調べる、投げかける、待つ

調べる、投げかける、待つ

親が「教えよう」「考えさせよう」と思ってしまうと、子どもは押し付けられたと感じて反発することもあります。こちらの知識を「伝える」「共有する」という姿勢がいいですね。その場でのやり取りがなくても、子どもの中には情報が溜まっていきます。また、保護者のかたがあとから知った関連情報などを子どもにも伝えればお互いの学びになります。

社会科的な問題は親に経験のアドバンテージがあるので、実体験や記憶を交えて話をするのもいいですよ。

早川先生コメント

教科書やニュースの情報を理解することも大切ですが、自分なりの考えを持つことも必要です。意見を出し合う経験は視野を広げ、考えを深めるうえで貴重なので、家庭でもその機会を増やせるといいですね。また、気になるキーワードや事象を調べる力も学習スキルの一つ。インターネットだけでなく、学校や地元の図書館なども活用することで、幅広い情報に触れることができます。

解説がわかりやすい

- ■毎日新聞15歳のニュース

- https://mainichi.jp/maisho15

- ■NHK NEWS WEB EASY

- https://www3.nhk.or.jp/news/easy/

■ジュニアエラ(朝日新聞出版)

■朝日中高生新聞(朝日学生新聞社)

■読売中高生新聞(読売新聞社)

ニュースについてゆっくり話し合う時間をつくるのは難しくても、ニュースの中で気になったことをつぶやいて共有するだけでも子どもの関心度は変わります。少しずつ会話のキャッチボールを続けて、お子さまのの知識や関心を広げるきっかけを作っていけるよう、応援してます。

編集部コメント

「会話といっても、ほんの一言二言です」「子どもも親も忙しく、そもそも話す時間が少ない」という声も。でも、同じ部屋で朝夕のニュースやワイドショーを見ているとき、親がネットニュースを見て気になったときなどに一声かけるだけでも十分。その繰り返しが、時間のあるときに語り合える関係につながります!