今週の特集

そろそろ新年度。新しく習い事を始めようと考えているかたも多いのではないでしょうか。

一方で、習い事が増えてしまい勉強との両立に苦戦している、との声も。習い事や勉強時間に関する最新データとともに、両立をがんばる小学生の保護者の皆さまの声をお届けします!

INDEX

-

みんなのデータ

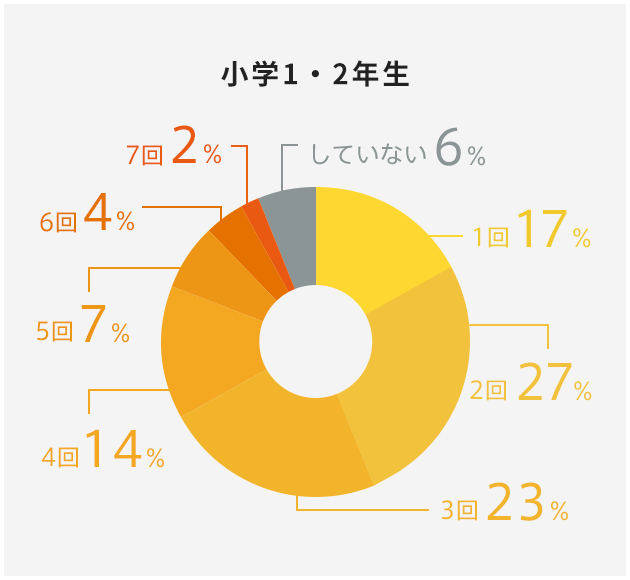

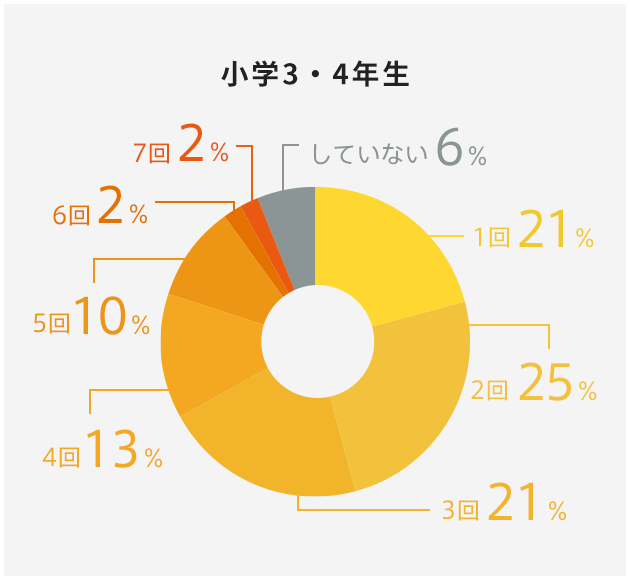

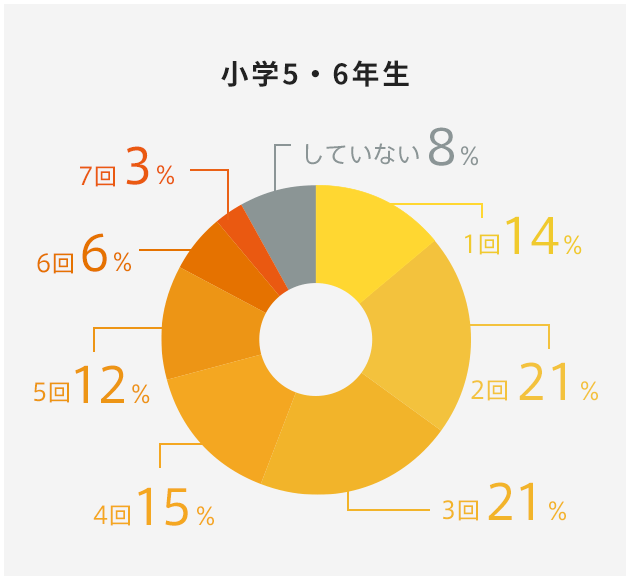

習い事、週に何回してる?

- 「1~3回」が多いが、4人に1人が「4回以上」

-

みんなのデータ

学校以外の勉強時間はどれくらい?

- 4~6年生では、宿題+宿題以外で1時間前後

-

みんなの体験談

どうしてる?習い事と勉強の両立法

- スケジュールの組み立て方がキモ!

- 朝の時間を有効活用

- 親の学習サポートは?

- 場合によっては習い事の整理も

- 勉強が好きになる学習法とは?

みんなのデータ

「1~3回」が多いが、

4人に1人が「4回以上」

「まなびの手帳」での調査の結果、習い事を週に何回しているかは、次のようになりました。

- ※WEBアンケートによるベネッセ調べ・2022年10月26日~2022年11月9日(有効回答数1186名)

MEMO

どの学年でも「週1~3回」が多い傾向ですが、高学年になるにつれて、少しずつ回数が増えています。また、低学年や中学年でも4人に1人の割合で、「週に4回以上」のお子さまも。スポーツのクラブチームや選手コースなどで、多くの日数を活動に打ち込んでいるケースもあるようです。

さらに詳しくみてみると、1年生は回数が少なめ、2年生で増え、3年生になると減り、その後は変化が少なくなっていました。同じ集団でないので一概にはいえませんが、1年生のときに1~2つの習い事を始め、2年生で個数や回数を増やしてみて、3年生あたりで少し整理する、という状況があるのかもしれません。

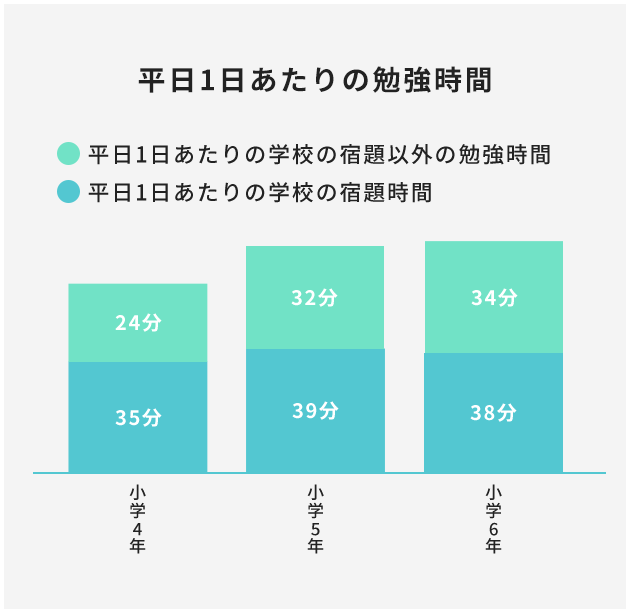

みんなのデータ

4~6年生では、宿題+宿題以外で1時間前後

小学生の平日の学校以外の勉強時間は、どのくらいなのでしょうか。小学4~6年生を対象とした調査によると、次のような結果でした。

- ※早稲田大学柴田重信研究室・ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活リズムと健康・学習習慣に関する調査2021」(サンプルは学年ごとに1030名)

MEMO

学校の宿題の時間は、4~6年生の3学年では、学年による差はあまりありませんでした。一方、学校の宿題以外の勉強時間は、学年が上がるにつれて少しずつ増えていました。データから見ると、宿題と宿題以外の勉強時間をたして1時間程度の勉強をしているようです。ただ、これは平日1日あたりの平均なので、習い事がある日とない日で勉強時間に差があることも考えられるでしょう。

みんなの体験談

スケジュールの

組み立て方がキモ!

習い事のある日は学校の宿題のみ。習い事のない日に進研ゼミなどの宿題以外の勉強に取り組んでいます。

【小4の保護者のかた 他多数】

平日は宿題に習い事に忙しいので、進研ゼミは週末にまとめて3~4単元やるようにしてその月のうちに終わらせることをルールにがんばっています。

【小1の保護者のかた】

習い事のある日でも、帰宅後、出発前、少しの時間だけでもなるべく毎日させるように心がけています。

【小6の保護者のかた】

小学生の保護者のかたによると、習い事のある日とそうでない日で、学習する量を変えているという声が多数。一方、なるべく毎日というおうちもあり、それぞれの状況に応じて学習スケジュールを組み立てているようです。

朝の時間を有効活用

学校から帰ってきてからだと時間が限られてくるので、朝チャレがんばっています。

【小4の保護者のかた 他多数】

週5日はスポーツの習い事で夜8時頃に帰るので、タッチは平日の朝、学校に行く前にして、練習が無い日にAIトレーニングとCEをしています。

【小5の保護者のかた】

朝の時間を活用しているかたも多いようです。一度習慣になると、お子さまも当たり前のように取り組むのだとか。進級のタイミングで、新しい習慣づけにトライしてもよいかもしれません。

親の学習サポートは?

週末は、チャレンジタッチの進みが悪い科目があった時に声かけをして一緒にレッスンできるようにしています。

【小4の保護者のかた】

宿題もちょっと進みが悪い様子の時はサポートしています。担任の先生にも木曜日は習い事に行っている旨を伝えていて、宿題がやり切れなかったら金曜日か週末にさせ、遅れても提出させるようにしています。

【小5の保護者のかた】

学習の進み具合をみて、保護者がサポートしているという声も。習い事に打ち込んでいることを担任の先生にも伝え、柔軟な対応をお願いするのも一案です。

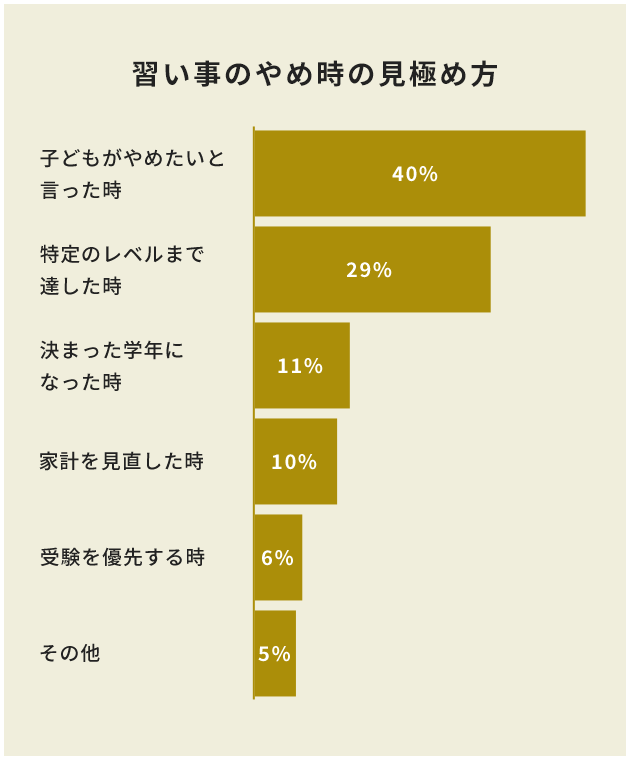

場合によっては

習い事の整理も

楽しく打ち込めているならよいのですが、子どもの様子によっては、習い事の取捨選択が必要な時もあるでしょう。習い事のやめるタイミングは、どういった時でしょうか。

- ※WEBアンケートによるベネッセ調べ・2022年5月16日~2022年6月1日(有効回答数148名)

MEMO

習い事の種類にもよりますが、「子どもがやめたいと言った時」と「特定のレベルまで達した時」が最も多い理由でした。また、「決まった学年になった時」と、進級も1つのタイミングとなっているようです。

「家計を見直した時」という理由も見逃せません。いつの間にか増えがちで、家計も子どもの時間も圧迫しがちな習い事。半年ごと、1年ごと、など定期的に見直すことも必要かもしれません。

勉強が好きになる

勉強が好きになる

学習法とは?

習い事は好きだけど、勉強はさっぱり……というお子さまもいるのではないでしょうか。勉強には、「学習方略」と呼ばれる学習効果を高める方法(学習法)がいくつかあります。

同じ親子に対して毎年行っている調査では、1年間で勉強が「嫌いから好き」に変わった子どもが1割ほどいました。その子どもたちは、勉強する時に「学習方略」を使っている比率が高いことがわかりました。特に使用度に大きく差があったトップ3は以下です。

| 学習方略の種類 | 使っている割合 (小4〜小6) |

|---|---|

|

調整方略 テストで間違えた問題をやり直す |

74.3% |

|

リハーサル・記憶方略 くり返し書いて覚える |

61.5% |

|

モニタリング方略 何がわかっていないか確かめながら勉強する |

51.1% |

- ※東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所共同研究「子どもの生活と学びに関する親子調査2016」(サンプルは小1から高3まで同一の親子約21,000組)

これらの方略には、特に勉強を好きにさせる効果があることが示唆されます。

習い事と勉強の両立に奮闘する子どもたちや、先輩保護者の知恵と工夫を取り入れて、子どもが充実した生活を過ごせるようにサポートしていきたいですね。

文/荻原幸恵